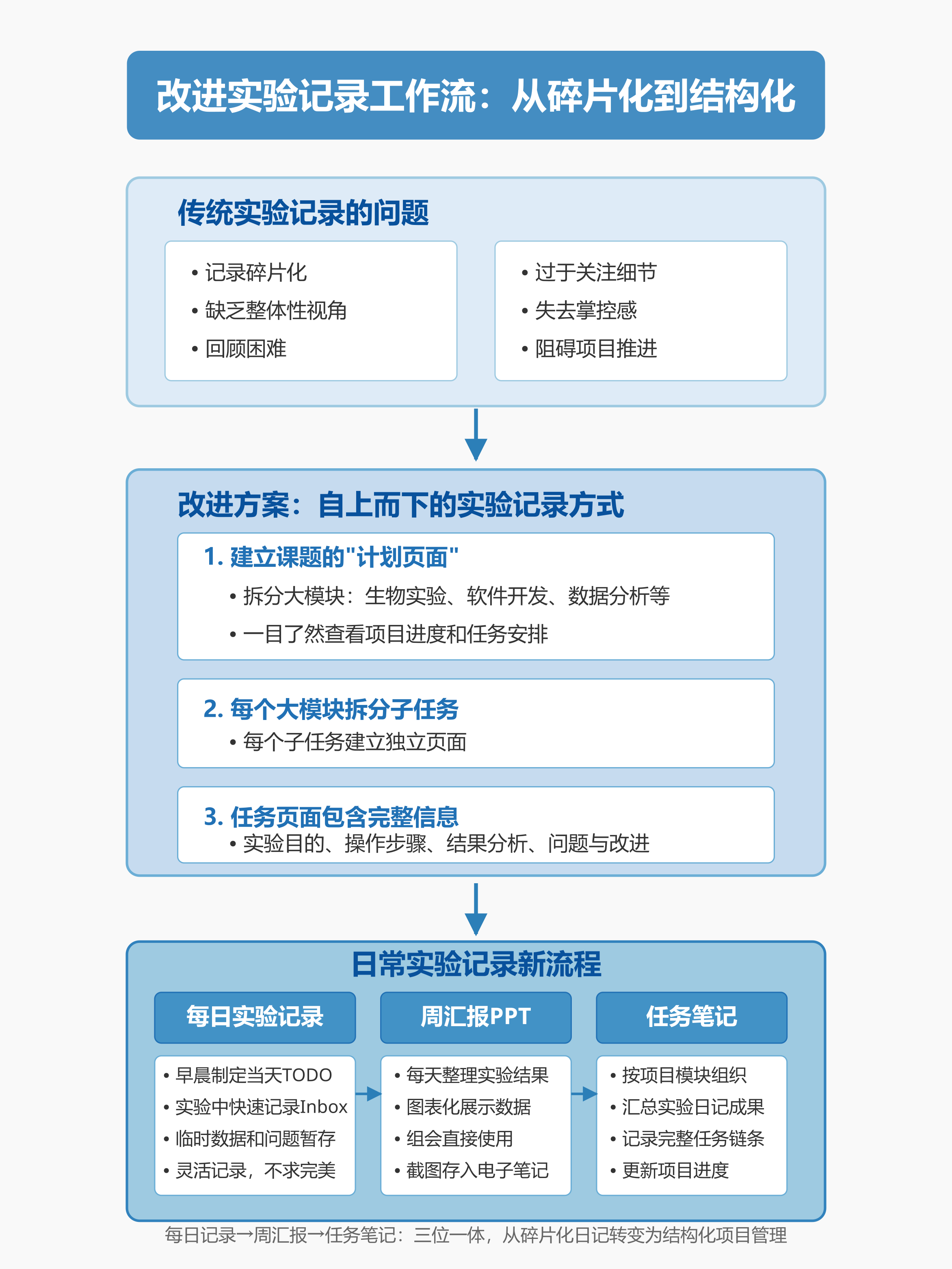

最近我发现自己有点“沉迷”写每天的实验记录了(用电子笔记软件写),每天都想把做了什么、做的每一步都写得非常详细,甚至有点强迫症地追求“充实感”。但后来我开始反思:这种记录方式真的对项目推进有帮助吗?还是说只是为了让实验记录本看起来好看、给别人看的时候显得很认真?

而且这种记录方式,我发现容易让记录变得碎片化,缺乏整体性。当真正需要回看项目实施的某个细节的时候,可能会因为一个任务如果需要好几天去完成,但是任务的各种细节分散在不同天的实验记录里,其实是很不方便的。

于是我就开始思考:实验记录当然要写,因为我的记性差,需要把一些细节内容记录下来,也有利于去思考和改进。但是应该换一种方式,我在想能不能换一种思路?

之前写实验记录是自下而上的方式,就是今天做了什么我记录什么,其实挺随心所欲的,感觉容易对全局进度失去掌控感,只着眼于当天做了什么,还容易过分纠结一些小细节,钻牛角尖。我觉得应该要改为自上而下的实验记录方式。

具体来说,就是:

- 建立一个课题的“计划页面” ,然后把整个项目拆分成几个大的模块,比如生物实验、软件开发、数据分析、Figure绘图、文章写作等;

- 每个大模块下面再拆分子任务,为每个子任务单独建一个页面,专门用来记录这个任务从准备到完成的所有过程;

- 在任务页面里放上实验目的、操作步骤、结果分析、遇到的问题及改进方案等,让这个任务笔记真正能记录任务的所有内容,以后想回顾的时候,这个任务当初的环境怎么搭的、实验结果是啥、数据在哪儿,所有东西都在一块儿,一目了然。这个任务笔记就能真正把任务的所有细节都串起来了。

这时候,在“计划页面”里就能一目了然地看到整个项目的进度,当前正在进行哪些任务,还有哪些还没开始,什么时候安排。相比之前专注每天进展的实验记录方式,这种自上而下的实验记录方式,每完善一个任务笔记,就是让课题进展更进一步,会更有成就感和方向感。

至于每天的实验记录,其实也不能完全放弃。毕竟学院有硬性规定写实验记录本,课题组每周也要工作汇报。而且有时候要快速记录,要打开任务笔记,找到对应的位置存放,是有点记录压力的。

但我觉得可以换个方式处理:

电子笔记的每天实验记录,改成当天实验TODO和Inbox暂存,一天开始,先建一个TODO标题,计划自己当天要做什么,之后具体实验过程中的过程、结果和问题可以快速先存放在这里,方便自己当下就记录梳理做一个事情的步骤、数据结果、思考问题如何解决。

一天实验做完了,要整理实验结果,就把每天的工作重点放在每周工作汇报PPT记录,因为PPT更适合整理数据和展示思路,每周汇报也可以直接用这个PPT,省去组会前临时赶PPT的时间。没必要在电子笔记里的每天实验记录整理,可以直接截图PPT的内容,粘贴到电子笔记里,不用再重复写一遍文字版。之后如果要补纸质实验记录本,直接从电子笔记里查看每天做了什么(用电子笔记方便跳转不同笔记页面),直接抄写。

当天的实验记录用PPT整理完,就汇总到项目任务笔记里。同时查看下任务进展,并规划下明天的实验安排。

这么一搞,感觉思路清晰多了,打算实践一段时间,希望对项目推进能更有帮助!

下面是我构思的《课题计划页面》和其中两个生物实验子任务页面的例子(由AI生成):

整体目标

利用双光子钙成像技术,研究前额叶皮层(PFC)神经元在小鼠执行整合多模态信息行为中的活动特征,揭示PFC如何协调处理视觉和触觉信息以指导决策行为。

生物实验

-

[ ] 病毒注射与玻片植入手术

- [ ] 20只小鼠的PFC脑区打AAV-hsyn-GCaMP8f病毒

- [ ] 开窗手术与头固定装置安装

- [ ] 术后恢复期管理与健康监测

- [ ] 表达水平荧光检测

-

[ ] 行为学实验

- [ ] 水限制训练方案制定(体重监测标准与计划)

- [ ] 建立多模态整合任务装置(视觉+触觉刺激系统)

- [ ] 单模态任务训练(分别针对视觉和触觉)

- [ ] 多模态整合任务训练(不同难度梯度)

- [ ] 矛盾任务测试(视觉与触觉信息冲突)

- [ ] PFC抑制条件下的行为表现(可选,使用光遗传学)

-

[ ] 成像实验

- [ ] 双光子显微镜参数优化

- [ ] 静息态神经元活动记录(基线测量)

- [ ] 行为学实验过程中同步钙成像记录

- [ ] 不同任务条件下的神经元活动对比

- [ ] 重复实验以确保数据可靠性

- [ ] 在关键时间点进行固定深度的长期追踪成像

数据分析

-

[ ] 行为学数据处理

- [ ] 反应时间统计

- [ ] 正确率分析(不同刺激条件下)

- [ ] 学习曲线绘制

- [ ] 错误模式分析

- [ ] 个体差异比较

-

[ ] 钙成像数据处理

- [ ] 配准、降噪、信号提取

- [ ] 神经元ROI自动识别与手动校正

- [ ] 神经元分类(按反应特性)

- [ ] 钙信号统计分析(频率、幅度、时间课程)

- [ ] 神经元群体编码分析

- [ ] 决策相关神经元活动提取

- [ ] 视觉/触觉信息表征的神经元比较

Figure绘制

-

[ ] Figure 1:实验范式与行为学表现

- [ ] 实验装置示意图

- [ ] 行为训练流程

- [ ] 学习曲线与行为表现

- [ ] 不同刺激条件下的反应时间与准确率对比

-

[ ] Figure 2:PFC神经元的基本反应特性

- [ ] 代表性神经元钙信号示例

- [ ] 神经元活动分布图

- [ ] 神经元分类结果

- [ ] 空间分布特征

-

[ ] Figure 3:单一感觉模态下的神经编码

- [ ] 视觉刺激响应神经元分析

- [ ] 触觉刺激响应神经元分析

- [ ] 刺激强度编码特征

- [ ] 模态偏好性分析

-

[ ] Figure 4:多模态信息整合的神经机制

- [ ] 多模态整合型神经元示例

- [ ] 群体编码分析

- [ ] 整合机制模型构建

- [ ] 整合指数计算与分布

-

[ ] Figure 5:决策过程中的神经动力学

- [ ] 决策前、决策中、决策后的神经活动演变

- [ ] 正确决策与错误决策的神经活动比较

- [ ] 行为变量与神经活动的相关性分析

- [ ] 时序解码分析

-

[ ] Figure 6:模态冲突条件下的神经机制

- [ ] 冲突条件神经活动特征

- [ ] 冲突解决过程的神经表征

- [ ] 优势模态选择的神经基础

- [ ] 计算模型解释实验结果

文章撰写

-

[ ] Introduction

- [ ] 多感官整合的行为学意义

- [ ] PFC在感觉整合中的已知作用

- [ ] 研究缺口与本研究目标

- [ ] 主要发现概述

-

[ ] Results

- [ ] 行为学结果

- [ ] 神经元分类与基本反应特性

- [ ] 单一模态信息编码

- [ ] 多模态整合的神经机制

- [ ] 决策过程神经动力学

- [ ] 模态冲突解决的神经表征

-

[ ] Methods

- [ ] 实验动物与手术

- [ ] 行为训练装置与程序

- [ ] 双光子钙成像技术

- [ ] 数据处理与分析方法

- [ ] 统计学分析

-

[ ] Discussion

- [ ] 主要发现总结

- [ ] 与已有研究的比较

- [ ] 研究局限性

- [ ] 未来研究方向

- [ ] 结论与意义

文章投稿

- [ ] Nature

- [ ] Cell

- [ ] Science

- [ ] Nature Neuroscience

子任务页面示例:《病毒注射与玻片植入手术》

目的:

通过AAV病毒注射结合玻片植入,实现对PFC区域神经元的长期稳定成像,为后续研究PFC在多模态信息整合中的作用提供技术基础。

计划:

- 注射病毒:AAV-hsyn-GCaMP8f,滴度 >1e13 vg/mL;

- 注射位点:AP +2.0, ML ±0.5, DV -1.8;

- 注射量:每侧 300 nL,注射速率 50 nL/min;

- 打完病毒后开窗,开窗直径4mm,中心坐标AP +2.0, ML 0;

- 安装定制头部固定装置,确保与双光子平台兼容;

- 手术后恢复14天后进行成像;

- 手术计划:每周4只小鼠,共5周完成全部手术。

实验进展:

- 2025/04/01:完成病毒订购并收到货,效价经qPCR验证达标;

- 2025/04/03:完成注射针头校准与微量注射仪调试,流速稳定性良好;

- 2025/04/05:完成第一批4只小鼠中的#01注射与玻片植入,手术时间3.5h,顺利;

- 2025/04/06:观察到小鼠#01轻微炎症反应,已使用消炎药控制,活动正常;

- 2025/04/07:完成小鼠#02手术,状态良好,无明显炎症;

- 2025/04/08:完成小鼠#03和#04手术,均顺利;

- 2025/04/10:第一批小鼠术后检查,玻片清晰度良好,头部固定装置稳定;

- 2025/04/12:使用荧光显微镜初步检查#01表达,可见明显GCaMP8f表达;

- 2025/04/15:完成第二批4只小鼠手术,优化了麻醉剂量,手术时间缩短至3h;

- 2025/04/22:完成第三批手术;

- 2025/04/29:完成第四批手术;

- 2025/05/06:完成第五批手术;

- 2025/05/10:对第一批小鼠进行双光子成像测试,信号质量良好,神经元可清晰识别。

最终结果展示:

- 荧光表达结果:所有20只小鼠中,18只获得良好的GCaMP8f表达(90%成功率),表达范围覆盖目标PFC区域,神经元形态清晰可辨;

- 玻片质量评估:17只小鼠保持了4周以上的良好成像窗口质量(85%成功率),3只出现轻微血管生长,但不影响成像;

- 成像深度达到:最深可达皮层下450μm,可覆盖PFC主要功能层;

- 标记神经元数量:每个视野(500μm x 500μm)可识别80-120个活跃神经元;

- 图1:病毒注射位点示意图与立体定位参数;

- 图2:代表性脑片荧光表达情况(不同深度的切片);

- 图3:体内双光子成像下的神经元形态与活动示例;

- 图4:术后不同时间点的玻片清晰度对比。

子任务页面示例:《动物训练》

目的:

训练小鼠完成视觉-触觉整合任务,使其能够根据视觉和触觉刺激的组合做出正确的反应决策,为后续PFC神经活动记录做准备。

计划:

- 第1-2周:水限饮适应与触摸屏熟悉(2023.10.10-2023.10.24)

- 第3-4周:单一模态任务训练(视觉或触觉)(2023.10.25-2023.11.07)

- 第5-6周:双模态整合任务简单版(刺激强度差异大)(2023.11.08-2023.11.21)

- 第7-8周:双模态整合任务完整版(多种刺激强度组合)(2023.11.22-2023.12.05)

实验进展:

2023.10.12

开始水限饮适应。4只小鼠体重记录:M1从25.3g降至24.1g,M2从24.8g降至23.5g,M3从26.1g降至24.9g,M4从25.7g降至24.2g。限饮期间每天给予总体重2.5%的水,所有小鼠状态良好,活动正常。

2023.10.17

小鼠开始触摸屏熟悉训练。训练箱中放置触摸屏,屏幕呈现白色方块,小鼠触碰后给予水奖励(5μl/次)。M1和M3表现较好,分别完成了42次和38次触碰;M2和M4较为被动,分别只有15次和19次触碰。调整M2和M4的奖励量至8μl/次,增加动力。

2023.10.28

开始单一模态视觉任务训练。屏幕呈现不同亮度条纹(100%,75%,50%,25%对比度),小鼠需辨别朝向(垂直/水平)并通过左右踏板反应。M1和M3适应良好,正确率分别达到67%和63%;M2进步明显,正确率达58%;M4仍有困难,正确率仅42%。明天将降低M4的任务难度,先只用100%和75%对比度进行训练。

2023.11.13

双模态任务简单版第一周总结:小鼠需综合视觉信息(条纹朝向)和触觉信息(胡须垫粗糙度)做出决策。本周使用了强烈对比的刺激组合。M1表现出色,正确率达到76%;M2和M3表现良好,正确率分别为68%和71%;M4也有显著进步,正确率达到62%。视频分析显示,所有小鼠在决策前都有明显的探索行为,表明正在整合多感官信息。

最终结果:

完成了4只小鼠的双模态整合任务训练,其中3只(M1, M2, M3)达到稳定表现标准(连续3天正确率>70%),可进入钙成像阶段。M4虽有进步但未达标准,考虑作为行为对照组使用。

训练期间发现有趣现象:当视觉和触觉信息存在冲突时,小鼠倾向于依赖触觉信息做决策,尤其是在视觉刺激强度较低时,这可能反映了PFC在感觉整合过程中的权重分配机制,值得在后续成像实验中重点关注。

训练过程中获得的行为数据(反应时间、决策准确性、不同刺激组合下的表现差异)已整理完毕,可用于后续与神经活动的相关性分析。