最近,放松休息的时候开始喜欢看那些优秀的大佬的采访视频,能看到更广阔的世界,了解优秀的人是如何思考、如何面对困境和做出决策的。这不仅是获取知识,更是一种“见贤思齐”的激励,能给自己带来很多启发。

我观看了罗永浩对李想长达四小时的采访,这场对话的信息量巨大。

而在众多关于产品、创业和组织的讨论中,我的最大收获是

李想说:人的学习成长过程,与AI大模型的训练过程高度相似。

- 预训练 (Pre-training) :相当于人类的读书和上课 。这是构建基础知识模型的过程,为后续发展打下基础。

- 后训练/监督微调 (Supervised Fine-tuning) :相当于找有经验的师傅或前辈交流学习 。通过与高人对话,获取有价值的、经过提炼的经验。

- 强化训练 (Reinforcement Learning) :相当于在真实世界中的“实战反馈” 。这是最重要的成长方式,即必须将产品推向市场,在实践中获得真实的用户反馈,然后基于反馈进行快速迭代。

今天,我想深入聊聊这个话题:

如何像训练AI一样,系统地训练我们自己?

01. 预训练: 构建你的底层通识模型

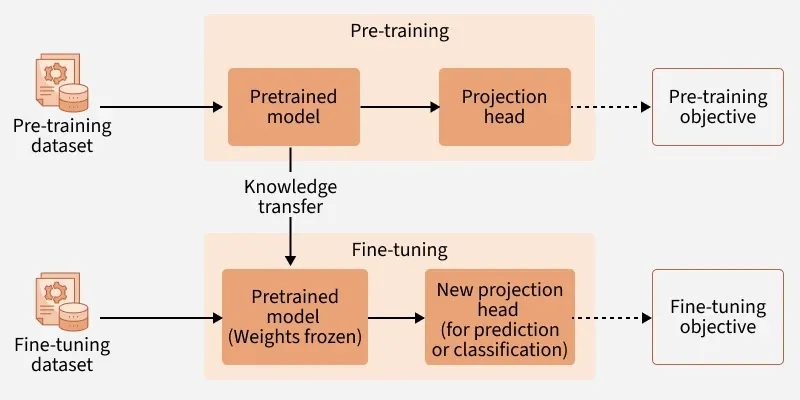

在AI领域,预训练 (Pre-training) 是指用海量的、通用的数据(比如整个互联网的文本和书籍)去“喂”一个大模型,让它掌握语言、事实、逻辑和常识。

这个阶段不追求解决特定问题,只追求广度和通识。

李想将其类比为人类的读书和上课。

这是一个我们极其熟悉,却又常常误解的阶段。我们从小到大所受的基础教育、阅读的经典、学习的通识课程,本质上都是在进行 “预训练” 。这个过程的目的,是为我们的大脑安装一个“基础操作系统”和“通识数据库”。

它构建了你的认知底座。

很多人在工作或科研中遇到的瓶颈,看似是专业技能问题,实则是“预训练模型”的缺失。

- 在科研中:比如,一个研究生只读自己小方向的论文,但对统计学原理、基础生物化学、乃至科学哲学一知半解。当实验受阻时,他就无法从更宏观的层面(如“这个统计方法是否合适?”“这个实验设计是否从根本上就有缺陷?”)来思考问题。

- 在工作中:比如,有的人逻辑能力差,无法清晰表达,抓不住重点;或者商业常识匮乏,导致决策“想当然”。这就是底层模型薄弱,无法支撑复杂的专业输出。

预训练的核心,是“建立连接”的可能性。 你读过的书、学过的知识,看似无用,但它们在你大脑中构建了足够多的神经元节点。当未来遇到新问题时,你才能迅速调动这些节点,组合出新的解决方案。

给我们的启发是: 永远不要停止“预训练”。

在专业之外,保持对数学、心理学、历史、商业等“元知识”的广泛涉猎。

它们不会直接给你答案,但会决定你“能看懂多复杂的问题”,以及你“能达到的认知天花板”。

这是成长的“地基”,虽在地下,却决定了你能盖多高。

02. 监督微调:用“高人经验”校准你的专业模型

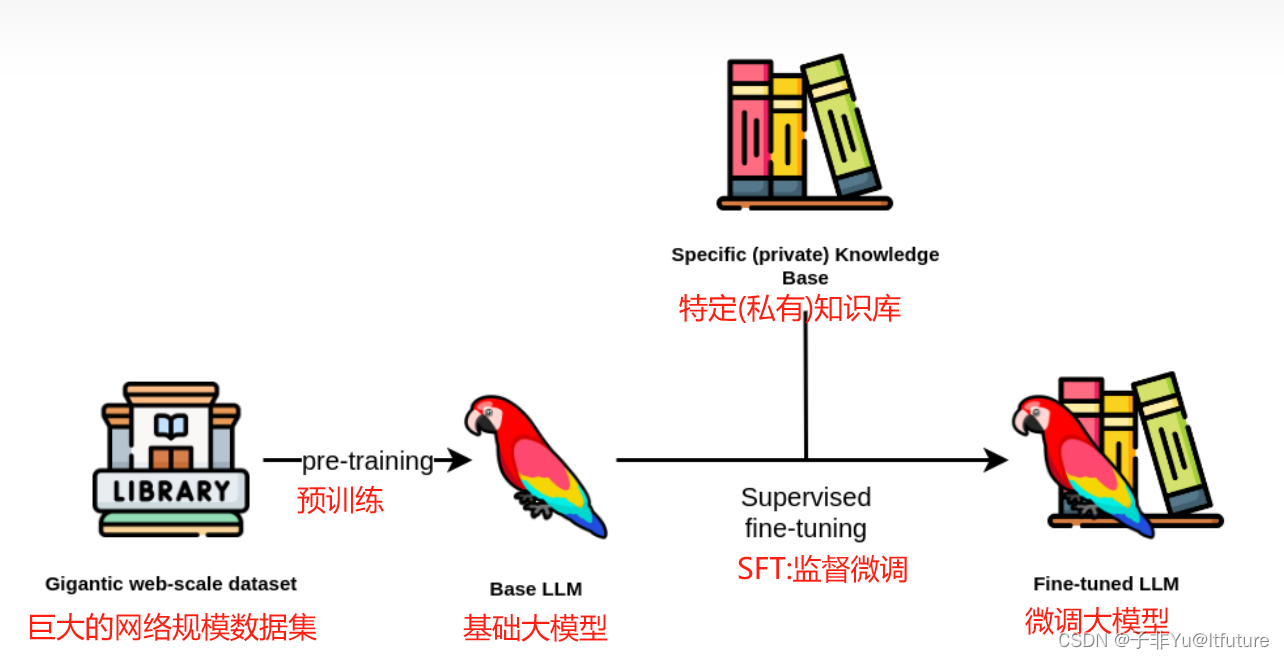

当AI有了一个“通识模型”后,还不能很好地执行特定任务(比如“扮演一个专业的医生”)。

这时就需要监督微调 (Supervised Fine-tuning, SFT) 。

SFT是指找来一批专家,让他们提供高质量的“问题-答案”示范,然后用这些“专家数据”去“教”模型。模型会学习专家的思维方式、语言风格和知识重点。

李想将其类比为找有经验的师傅或前辈交流学习。

这是我们走出“预训练”阶段后,最重要的一种“加速”方式。

如果说“预训练”是通过海量信息(书本)自学,那么“监督微调”就是通过高质量的隐性知识 (Tacit Knowledge) 进行定向学习((有机会想谈谈「隐性知识」,这个在学习中其实不可欠缺但总是被人忽视的知识))。

为什么“与高人一席谈,胜读十年书”?因为高人(师傅、前辈、导师)给你的,不是零散的知识点,而是他们已经验证过、提炼过的“决策模型”和“经验框架” 。

-

在科研中:

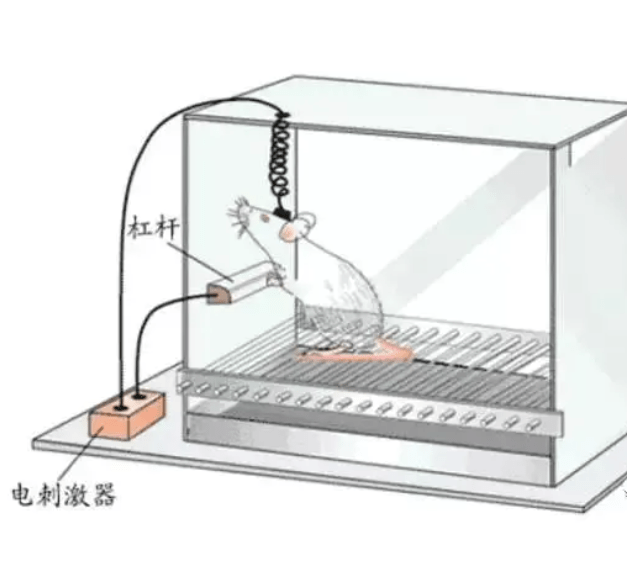

一个神经科学的博士生,可能把小鼠开颅手术的操作流程背得滚瓜烂熟,也看了很多遍教学视频,但自己上手操作,动物的颅窗总是在一周内就出现严重的颅骨增生,导致无法进行后续的显微镜成像。 这时,一位经验丰富的师兄过来看他操作,一针见血地指出:“你第一步清理颅骨表面的骨膜就没有刮=情理干净,骨膜里的成骨细胞是增生的主要来源。” 这些教科书上不会详细强调,实际的操作经验就是最宝贵的“SFT数据集”。

-

在工作中:

一个刚入行的产品经理,看了100篇关于“用户需求”的文章,可能依然不知道如何开一个“需求评审会”。但如果一个经验丰富的总监带他开两次会,明确告诉他:“这个功能,用户说是A,但他真实的痛点是B。”(校准认知);“跟工程师沟通时,要说‘为了实现X目标,我们需要Y方案’。”。这就是一次高质量的“监督微调”。

给我们的启发是: 主动寻找你的“微调数据”。

你的老板、你的导师、行业里的前辈、甚至是你付费咨询的专家,都是你最好的“微调模型”。

所以,不要只问“是什么”,要多问“你是怎么判断的?”、“你当时为什么这么选,而不是那么选?”、“这个实验的‘坑’在哪里?”。

你在学习的,不是答案,而是他们脑中那个高质量的“SFT数据集”。

03. 强化训练:在“真实反馈”中迭代你的实战模型

一个AI模型经过预训练和微调,已经很“聪明”了。但它还缺最后一步,才能真正“有用”。

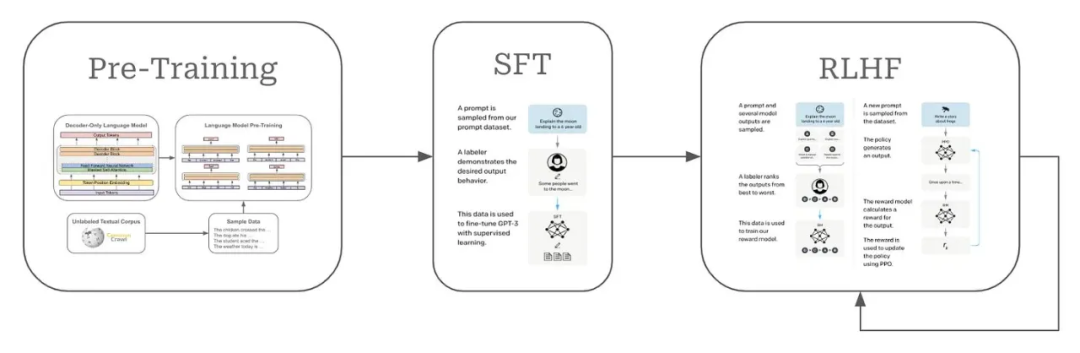

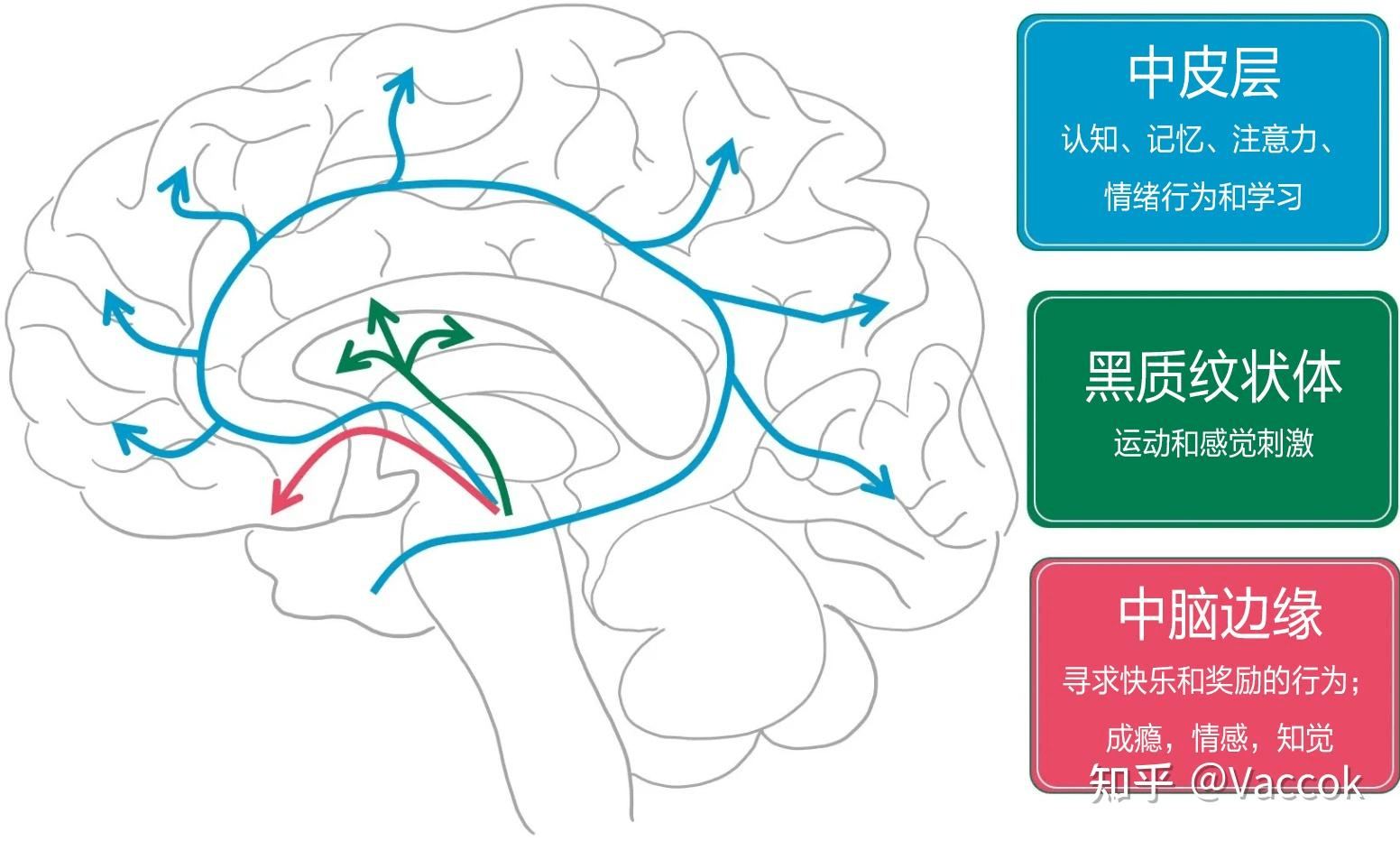

这就是强化训练 (RLHF - Reinforcement Learning from Human Feedback) 。

简单说,就是让模型生成多个答案,然后让“评审员”(代表真实用户)来给这些答案打分(“这个好”、“那个差”)。AI会根据这些“奖惩”信号,不断调整自己,使其输出更符合人类偏好。

李想将此比喻为在真实世界中的“实战反馈” 。

他强调,这是最重要的成长方式。

因为前两个阶段都是“输入”。只有这一个阶段,是“输出 + 反馈 + 迭代”的闭环。

我们很多人成长的最大障碍,就卡在这一步。我们陷入了“输入上瘾,输出回避”的陷阱:热衷于“预训练”(不停地读书、上课),沉迷于“微调”(到处听大佬分享),但就是不敢把自己的东西拿出去,接受真实世界的检验。

太多人困在"准备阶段"出不来了,沉迷于学习,却不敢实践、输出。

想发论文,一直在学习学科基础知识,却不愿意动作去写论文;想做公众号,先研究半年;想做视频,先学三个月剪辑;想开店,先调研大半年……

结果呢?学完了,前面的知识又忘了;研究完了,风口也过……

你永远不可能"准备好",只有真正开始了,才知道哪里需要准备。

我见过最聪明的人,都是“边打边学” 型的。

他们可能一开始做得很烂,但他们敢发出来,敢被外界打脸,然后迅速调整,再发,再被打,再调整。

几轮下来,他们的进化速度远超那些还在"闭关修炼"的人。

真正的成长,只发生在“反馈闭环”中,不会在单向输入里。

-

在科研中:

你必须把论文投出去。你把手稿投给期刊(输出),同行评审(真实反馈)把你批得体无完肤:“你的对照组有严重缺陷”(惩罚信号)。你不能回避,必须回去老老实实补实验、重写(迭代)。这个痛苦的“被拒-修改”循环,就是最高效的“强化训练”。

-

在工作中:

你必须将产品推向市场。你做的方案被客户拒了(反馈)→ 你必须复盘是逻辑错了还是需求没对齐(迭代)。你推出的功能无人问津(反馈)→ 你必须去研究是定位错了还是渠道没铺开(迭代)。

给我们的启发是: 建立你自己的“强化训练”场。

你的工作,你的课题,就是你最好的“强化训练”场。

关键在于,你是否建立了一个高效的“反馈-迭代”机制。

你需要像一个产品经理一样对待你的任务:

- 定义问题: 我要解决什么?

- 最小可行性实践 (MVP): 我先用最小成本(比如一个原型、一篇草稿、一组预实验)拿出去测试。

- 收集反馈: 主动去问你的“用户”(老板、客户、导师、审稿人):“你觉得哪里好,哪里不好?”

- 快速迭代: 马上修改,再测试。

总结

像训练AI一样,训练你自己。 一个理想的个人成长飞轮是这样的:

- 通过预训练(读书、通识课),你构建了广阔的知识底座,拥有了看懂世界的基础模型。

- 通过监督微调(与高人交流),你获得了高质量的“隐性经验”,校准了你的专业方向,提升了决策质量。

- 通过强化训练(实战+复盘),你将“知道”变成了“做到”,在真实的奖惩中,让你的能力真正变得“值钱”。

这三者缺一不可:

- 没有预训练,你是“空中楼阁”,缺乏底层逻辑,走不远。

- 没有微调,你只会照本宣科做事,成长缓慢,靠自己试错,效率极低。

- 没有强化训练,你是“纸上谈兵”,无法交付结果,一切都是空谈。

训练AI,是为了让机器更像人。

而理解AI的训练方式,是为了让我们更高效地“成为自己”。

今日思考:

回顾你过去一年的成长。

你主要卡在了哪个阶段?

是“预训练”不足,导致认知受限?

还是“微调”不够,缺少高人指点?

还是“强化训练”回避,不敢接受真实反馈?

与你共勉。

相关笔记

- 科研不要太用力,研究生要忙而不乱,如何打破“瞎忙”怪圈,保持精力?[1]

- 选择比努力重要,只看学习成绩的时代过去了[2]

- 研究生要有“农夫思维”,以产出为导向,放下“打铁匠思维”[3]

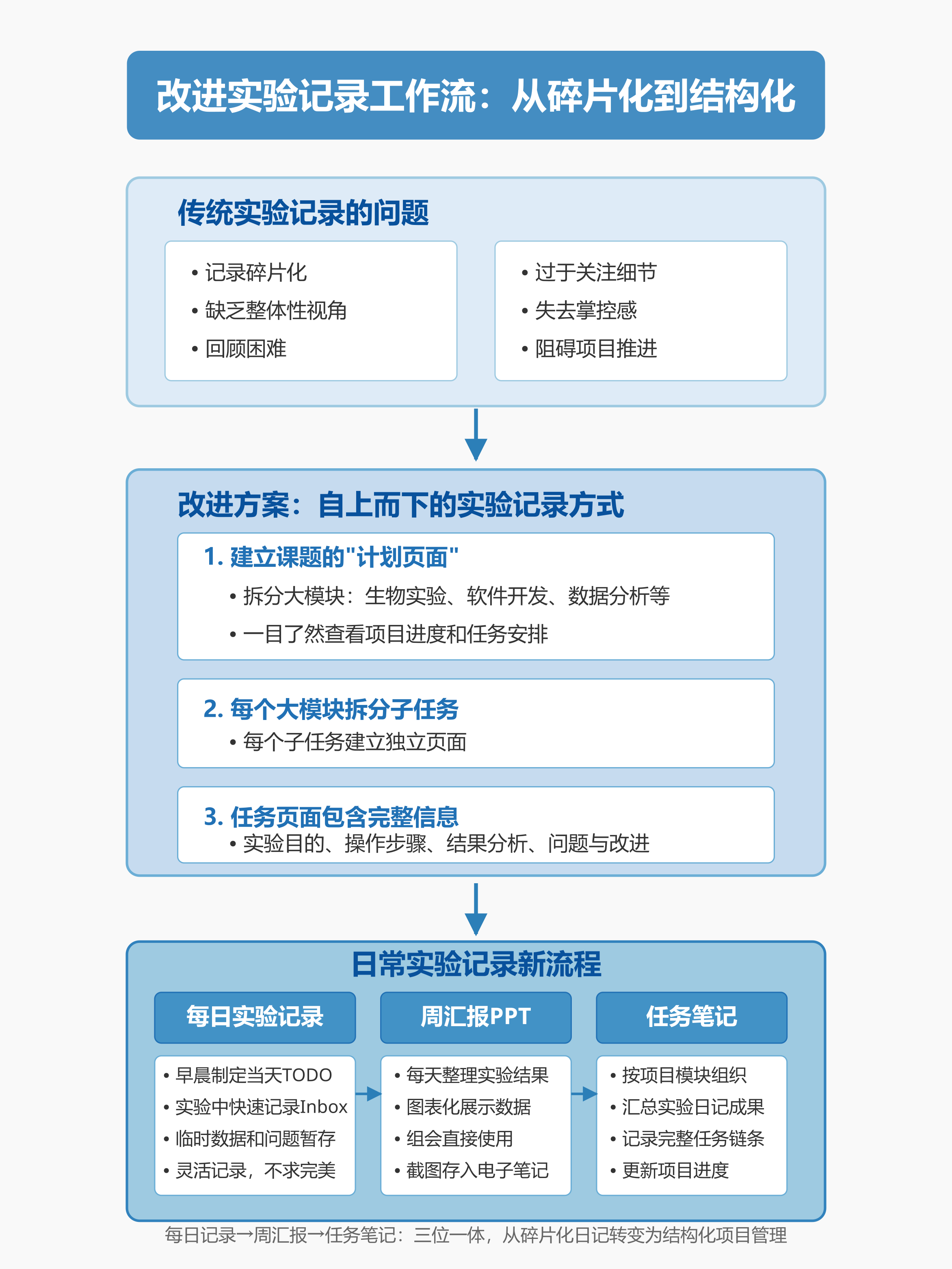

- 研究生该如何写实验记录:自下而上 vs 自上而下[4]

- 每天刷手机停不下来?小心陷入「廉价多巴胺陷阱」[5]

- 博士生周末应该休息吗?[6]

作为一名研究生,我的日常被繁重的科研任务填满:数据分析、生物实验、论文写作,忙碌得像一台不停运转的机器。压力如影随形,我常常觉得时间不够用,经常熬夜,身体也越发疲惫,心脏开始变得不太好,熬夜的第二天容易心脏乱跳。身体的下滑直接拖累了科研效率,我感觉自己越来越力不从心,心有余而力不足,此外,生活习惯被打破,导致日常生活也丢失了秩序感。

我意识到,自己陷入了一个“忙碌却低效”的怪圈。尽管付出了很多努力,却没有收获期待的成果,反而让身心俱疲。

最近我一直在思考,如何才能打破这种混乱,让自己重新找回时间和生活的主导权?

我总结了一些想法,希望能与同样被时间困扰的你一起探讨。

## 要安心地结束这一天

不知从什么时候开始,我养成了凌晨两点才睡觉的坏习惯。有时确实是因为实验或写代码到深夜,但也有很多时候,其实我在24左右点就回了宿舍,却忍不住想“奖励”自己一点休闲时间。于是,B站和小红书成了我的“深夜伴侣”,沉浸在算法的推荐流下,任多巴胺挟持,不知不觉就刷到了凌晨两点。

这样的习惯让我第二天状态更差,并恶性循环,导致每天都精力不足。

反思后,我意识到,晚睡并不是因为工作多,而是因为我没有学会安心地结束一天,期待新的一天。

工作方面,没有给每天安排合适的工作量,没有追求长期进展,只短浅地在乎短期快速进展,却导致“揠苗助长”,耗尽了继续前行的能量。

晚上回到宿舍,沉浸刷手机,然而刷手机看似放松,实则一直给大脑新的信息,让大脑持续处于兴奋状态,难以真正休息。

对此,进行了如下反思

### 1. 系统化规划实验计划,掌控工作节奏

科研任务繁重,很容易让人陷入“永远做不完”的焦虑。我决定从系统化思维出发,优化工作安排:

- **每日计划,量力而行**:每天早晨花5-10分钟列出当天的工作清单,明确优先级,合理分配实验、数据分析和写作的时间。任务量不多不少,确保可完成,避免过度堆积。

- **分块管理,专注高效**:采用番茄工作法(25分钟专注+5分钟休息),集中精力处理单一任务,避免多任务切换带来的效率损耗。

- **定期复盘,优化节奏**:每周回顾一次计划完成情况,分析哪些环节耗时过多,逐步调整工作习惯,形成更高效的科研节奏。

### 2. 设定明确的“下班”时间

为了保护身体和心理健康,我决定给自己设定一个固定的“下班”时间:

- **24点前结束工作**:无论任务是否完成,24点前必须停止工作。未完成的任务可以推到第二天。

- **接受“未完成”的状态**:任务管理不应该追求当天把所有事情做完,任务管理是为了让自己明确自己有哪些事情要做。需要学会放下对“当天完美完成所有任务”的执念,承认有限的时间和精力需要优先保障健康。忙不完就忙不完吧,身体最要紧,明天做也行。

### 3. **打造睡前仪式,回归生活秩序**

回到宿舍后,我需要一个明确的信号告诉自己:一天的工作结束了。

以下是我的睡前仪式计划:

- **放下手机,切断信息流**:回到宿舍后,将手机放在固定的“充电区”,避免随意刷B站或小红书,减少多巴胺的过度刺激。

- **完成简单的睡前准备**:认真洗脸、刷牙、洗脚、洗袜子,这些看似琐碎的动作能带来仪式感,让身心逐渐平静,回归生活的秩序。

- **不带手机上床**:宿舍是上床下桌的布局,睡前将手机留在桌子上,避免躺在床上继续刷屏。可以用一本轻松的书或听舒缓的音乐来过渡到睡眠状态。

混乱的生活源于缺乏秩序。科研工作虽然忙碌,但完全可以通过建立自己的生活节奏来减少混乱感。

这些看似琐碎的动作,但其实能带来一种仪式感和确定感,用每天固定的习惯可以让我们感到生活是有序的,心态也会更安定,让每一天的结束都安心而有条理。秩序感也会让我们的时间“变多”,因为不再被无谓的诱惑分散注意力。

## 科研不必太用力,要学会安心休息

科研的道路漫长而充满挑战,我们常常被“努力”二字裹挟,认为只有拼尽全力才能取得成果。工作日全力以赴,周末也不敢好好休息。

然而,这种心态往往适得其反。过度用力让我身心疲惫,效率反而下降,甚至影响了科研的创造力。

我逐渐明白,科研不是一场短跑,更是一场需要毅力、节奏和平衡的马拉松,比拼的并不是脑力,而是毅力。

学会安心休息,是科研可持续进展的关键。休息可不是偷懒,而是为了让大脑和身体有空间重新充电。

我的反思:

- **要主动安排休息时间**:每天为自己留出至少30分钟的“空白时间”,手机需要充电,大脑也需要放空,可以散步、听音乐,或者只是静静地发呆。这些时刻让我的大脑从高强度工作中解脱出来,重新找回清晰的思路。

- **别让“内卷”绑架你的生活。** 看到别人熬夜、周末加班,容易产生焦虑,觉得自己不这样做就会落后。但每个人的节奏和方式都不同,找到适合自己的,才是最重要的。

- **周末“断舍离”** :每周至少留出半天完全脱离科研,比如去周边走走、去游泳跑步、看一部电影,或者和朋友聊聊天。这些活动能让自己暂时放下工作的压力,重新感受到生活的乐趣。

- **倾听身体的信号**:当感到疲惫或心悸时,请立刻停下来,深呼吸几分钟,或者小睡20分钟,要注意早睡。身体的健康是科研的基石,忽视它的信号只会让效率雪上加霜。

安心休息让我意识到,科研的突破往往发生在放松的时刻。当我不再强迫自己“必须产出”,灵感反而更容易浮现。

学会在努力和休息之间找到平衡,才能走得更远。

## 十分钟能搞定的事,别花一小时纠结

拖延和追求完美是我效率的“黑洞”。明明十分钟就能完成80%的任务,比如整理实验数据到PPT,我却常常因追求“完美”而耗费一小时纠结细节。结果不仅效率低下,还让自己更加焦虑。

要尝试接受并践行“够好就好”的理念。

科研需要严谨,但不是每件事都要做到100%完美。

快速完成80%,然后未来逐渐迭代优化,往往比当前困于细节、一味追求完美更有效。

下次当我发现自己在细节上纠结时,问问自己:“十分钟能搞定80%吗?”如果答案是肯定的,那就先行动起来,做完就放下,做下件事情。

## 能量总是散掉的,不是被用光的

我们常常觉得累,但累的真正原因是什么?是能量用尽,还是能量散掉了?

实际上,专注投入工作本身并不必然导致精疲力竭,反而常带来充实与满足感。当你沉浸于代码或实验时,时间飞逝,成果亦令人欣喜。相反,无意识地刷手机、胡思乱想地杂念或担心未来的焦虑却在无形中消耗着我们宝贵的能量。

请自我审视:我的疲惫,源于“用能过度”,还是“散能过多”?

- **若“用能过度”** ,比如连续高强度的实验让我身体疲惫,那就用补体力的方式恢复——睡个好觉、吃顿喜欢的饭菜,安心坐在工位上做个冥想好好放松。

- **若“散能过多”,** 如被手机、杂念分散,最佳对策是**立刻启动一件小事,并全然投入其中**。例如,步行回宿舍的十分钟里,放下手机,专注感受步伐的节奏、肌肉的发力、拂面的微风与沿途的景致。不插耳机,不胡思乱想,仅全身心沉浸于这十分钟的行走。就会发现,能量正悄然回归。

## 总是抱怨没有时间的人,通常才是最容易浪费时间的人

“我没时间”是很多人挂在嘴边的抱怨,但讽刺的是,越爱抱怨时间不够的人,往往越容易浪费时间。他们可能花了大把时间刷短视频、逛社交媒体,或者在拖延中反复纠结,却迟迟不开始干正事。 ,但实际上,他们的时间被无意义的事情悄无声息地吞噬了。

研究生确实很忙碌,但是有些研究生就能开开心心地按时下班,自己却不行,是不是说明自己某些方面确实有问题呢。

抱怨时间不够,只是一种自我安慰,是为了掩盖自己时间管理能力的不足。

真正有时间观念的人,不会把精力浪费在无谓的纠结上。他们会主动寻找方法提升效率,比如制定优先级清单、利用碎片时间,甚至学会果断放弃不重要的任务、拒绝别人麻烦的请求。

时间对每个人都是公平的,关键在于你如何分配和利用。

## 结语

科研不必太用力,太用力的人走不远。

时间也从来不缺,缺的是我们对时间的掌控力。只要不让自己陷入混乱,时间永远是够用的。

试着从今天开始

- 工作的时候认真工作,休息的时候安心休息

- 试着专注十分钟做一件一直想做或者一直拖延的事,看看这件事是否真的有难度

- 试着接受“够好就好”,不要让完美主义拖垮效率;

- 试着用简单的仪式感,安心地结束每一天。

慢慢地,或许你会发现,生活不再是一团乱麻,而是一条清晰的、可以掌控的轨迹。

## 前言

不知道各位研究生们是否也有过这样的经历:打开电脑,准备开始今天的研究工作,却不知不觉陷入了“工具优化”的漩涡。

- 先是觉得Zotero的样式不够美观,花两个小时折腾插件添加影响因子、杂志标签;

- 然后又听说于Obsidian、Notion、思源笔记等笔记软件功能强大,于是又开始折腾笔记导入、插件系统,折腾如何让笔记界面更美观、炫酷;

- 接着又觉得自己的文献阅读方法不够高效,开始研究各种“学霸笔记法”、“文献速读技巧”;

- 想要分析一个数据,于是投入大量时间从头学习一个新的编程语言、统计软件

- ……

总觉得“工欲善其事,必先利其器”,一天下来,感觉自己忙忙碌碌,似乎学到了很多“技巧”,但回过头一看,核心的研究进展有多少?论文写了多少?似乎原地踏步。

就像一个执着的“打铁匠”,日复一日地在工作台前挥汗如雨,叮当作响。不断地烧火、锻打、淬火,目标是打造一把削铁如泥的“屠龙宝刀”。天真地觉得,只要拥有了这把无坚不摧的兵器,未来面对任何学术“恶龙”——无论是课程论文还是毕业论文——都能一刀毙命。

然而,许多人直到毕业的deadline迫在眉睫时才猛然发现,自己手上只有一把闪闪发光的“神器”,但田地里却空无一物,颗粒无收。**论文迟迟发不出来,不是因为我们学得不够多,恰恰相反,是因为我们总在学习,总在准备,总在打磨工具,而忘了我们真正的任务是什么。**

这便是典型的“打铁匠思维”陷阱。

如果你也有类似的困扰,那么今天我想和你探讨两种思维的转变:**研究生要有“农夫思维”,以产出为导向,放下“打铁匠思维”** 。

## “打铁匠”的完美主义陷阱

“打铁匠思维”的核心是一种**工具导向和准备导向的完美主义**。这种思维模式的潜在逻辑是:我必须先掌握所有可能用到的知识、拥有最完美的工具,才能开始真正的研究和写作。

在研究生阶段,“打铁匠思维”比比皆是:

- **软件折腾家**:花大量时间研究哪个文献管理软件最好(Zotero, EndNote, Mendeley),哪个笔记软件最强(Notion, Obsidian, 思源笔记、Logseq),如何把Zotero的文献信息同步到笔记软件,如何让笔记界面更酷炫。软件换了一个又一个,工作流优化了一遍又一遍,却<u>没读几篇有价值的文献,没记下多少真正能启发研究的思考</u>。

- **方法收藏家**:热衷于收集各种学习方法、时间管理技巧、阅读秘籍。收藏夹里塞满了“高效读文献的10个步骤”、“研究生必看的XX篇论文”、“如何搭建完美知识体系”,但很少真正去实践,或者浅尝辄止,然后继续寻找下一个<u>“更好的方法”</u>。

- **知识囤积者**:以“学习知识”为名,大量阅读文献、书籍、课程,却缺乏明确的问题导向和项目导向。似乎懂得很多,但知识都是零散的,无法聚焦到解决具体的研究问题上,更谈不上转化为研究成果。他们沉浸在<u>“我在学习,我在进步”</u>的虚假满足感中。

这种心态在研究生中极为普遍,其背后有几个深层原因:

- **对未知的恐惧和拖延症:** 直面一个全新的研究课题是令人望而生畏的。相比之下,“学习新知识”和“优化工具”能带来即时的、可控的成就感。每多学一个软件技巧,每整理一篇笔记,都让我们感觉自己在“进步”,从而心安理得地推迟了真正具有挑战性的核心任务——课题思考、实验和论文写作。

- **信息过载时代的“松鼠症”:** 互联网上有海量的教程、方法论和软件推荐。我们像囤积过冬粮食的松鼠一样,不断收藏文章、下载软件,陷入一种“拥有即掌握”的幻觉。我们花了无数时间研究“最好的笔记软件是什么”、“如何最高效地管理文献”,却忘了这些工具的最终目的是服务于产出,而非其本身。

- **完美主义的自我设限:** “打铁匠”总想一次就打造出完美的工具。同样,许多研究生希望自己的第一稿论文就无懈可击,每一个观点都闪耀着智慧的光芒。这种心态让我们对<u>“动手”</u>这件事本身充满了巨大的压力。于是,我们宁愿<u>在准备阶段无限徘徊</u>,也不愿拿出一个“不完美”的初稿。

## “农夫”的产出导向智慧

与“打铁匠”不同,“农夫”的目标非常明确:<u>在季节结束时获得收成</u> **。** 他不会花一整个春天去打磨一把最锋利的镰刀,而是在天气适宜的时候立刻播种。

“农夫思维”的核心是一<u>任务导向</u>和<u>实践导向</u>的思维。它告诉我们:

- **首要任务是耕耘,而不是打磨工具**

研究生的首要任务是什么?是顺利完成学业,拿到毕业证书。而这一切的核心衡量标准,就是产出合格的、能够发表的论文(Paper)。

- 你不需要成为Zotero专家,只需要它能帮你存放文献、插入参考文献;

- 你不需要把笔记系统搭建得像一座艺术宫殿,只需要它能帮你记录思考和检索灵感,最好的笔记方法,就是能让你快速记录灵感、梳理思路、服务于论文写作的方法。

<u>工具“够用就好”,真正的战场在田野里,在你的论文里</u>。

- **在实践中总结经验,迭代成长**

农夫不会等到完全掌握所有农业知识才开始耕种。他在播种、浇水、施肥、除草的过程中,不断观察、学习和调整。同样,研究和写作能力也是在实践中锻炼出来的。你的第一篇论文初稿可能充满谬误、逻辑不畅,但这正是你成长的起点。导师的修改意见、同行的评审反馈,就是最好的“肥料”和“阳光”,帮助你的“庄稼”茁壮成长。<u>“完成”远比“完美”重要</u>。

- **以任务为驱动,倒逼学习:**

“农夫思维”不是让你停止学习,而是<u>让学习更有针对性</u>。

当你开始动手写论文时,你会发现自己缺少的究竟是什么。是因为某个理论理解不透彻?还是因为某个实验方法需要补充学习?这种以解决实际问题为目的的学习,远比漫无目的的“知识储备”要高效得多。这是一种 **<u>“干中学,学中干”</u>** 的务实方法。

## 为什么研究生论文发不出来?很可能是因为你总在“学习”,总在“打磨工具”!

很多同学陷入一个怪圈:觉得论文写不出来,是因为自己知识不够、方法不会、工具不顺,于是拼命学习、折腾工具,结果越学越焦虑,越折腾越迷茫,论文依旧遥遥无期 **。**

**恰恰相反,正是因为他们总在学习,总在准备,总在打磨工具,而忘了真正的任务是什么,才导致论文写不出来。**

请记住,**研究生的“学习”应该是“问题导向”的学习,而不是“知识储备”式学习**。你的论文题目就是你最核心的“问题”,围绕这个问题去学习、去探索、去解决,这才是有效的学习。那些与你的核心研究问题无关的“知识”和“工具”,即使再“有用”,暂时也要放下。

## 如何从“打铁匠”转变为“农夫”?

1. **设定核心目标,时刻牢记**:把“发表X篇X级别论文”、“顺利毕业”写在最显眼的地方,每天提醒自己这是你的“丰收”目标。所有的时间和精力分配,都应该围绕这个核心目标。

2. **以“任务”驱动“学习”,设定以产出为导向的计划:** 今天要写论文的“文献综述”部分?好,现在就去读相关文献,边读边记笔记,笔记的目的就是为了写这一部分。遇到不会的统计方法?去查资料、请教老师同学,目的就是为了解决当前数据分析的问题。不要把<u>“学习Python”</u>作为你的周计划,而应该设定为<u>“用Python完成XX数据的分析</u>”。不要把<u>“整理文献”</u>作为目标,而应该设定为<u>“完成论文引言部分的初稿”</u>。

> 这部分可参考以任务为导向的《防弹笔记法》[^4]

>

3. **给自己设定“产出”底线**:比如,每天至少写300字论文初稿,或者每周精读1篇核心文献并撰写阅读报告。确保每天都有实际的“耕耘”动作。

4. **限制在工具上花费的时间:** 为自己设定一个明确的时间限制,比如“只花半天时间来学习和配置这款软件”。一旦过了这个时间,无论工具是否完美,立刻投入到核心任务中去。你会发现,很多你认为“必须”的功能,<u>在实际研究中根本用不上</u>。

5. **“完成”比“完美”更重要**:克服完美主义,勇敢地写下你的第一个“烂”版本。记住,没有哪位学者的传世之作是一挥而就的。所有的杰作,都是从粗糙的草稿开始,经过反复修改和打磨才最终成型。你的任务是<u>先让地里长出东西</u>,才有机会施肥锄草,而不是一直拖延,错过最佳播种期,让地里一直荒芜。

同学们,研究生阶段的时间非常宝贵,经不起无休止的“工具打磨”和“知识囤积”。放下你的“打铁匠思维”,别再沉迷于打造那把“完美锤子”“完美宝刀”了。

请直接拿起你手头现有的工具,像农夫一样,聚焦你的“一亩三分地”(你的研究课题),辛勤耕耘,及时播种,用心浇灌。遇到问题解决问题,在实践中学习,在反思中进步。

记住,**论文是“做”出来的,是** **<u>“写”</u>****出来的,而不是“学”出来的,更不是“折腾工具”折腾出来的**。

愿我们都能成为一名合格的 **“研究生农夫”** ,最终迎来属于自己的**丰收季**!

共勉!

## 资源

- 书籍链接: [https://pan.baidu.com/s/1g0UZjYCxMmjdNL4KTyl_yg?pwd=89bv](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fpan.baidu.com%2Fs%2F1g0UZjYCxMmjdNL4KTyl_yg%3Fpwd%3D89bv) 提取码: 89bv

- 书籍数位资料:[《防彈筆記法》讀者專屬頁面](https://esorhuang.notion.site/14d21e9aaffb43ff9632360397517ddf)

- 视频:

- [【合订本】叮!你的金手指已上线,防弹笔记秘籍的正确用法_哔哩哔哩_bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1HuHTeiEH1/)

- 【视频文字稿转录】防弹笔记法导读会[^5]

- 帖子

- [電腦玩物](https://www.playpcesor.com/search/label/%E9%98%B2%E5%BD%88%E7%AD%86%E8%A8%98%E6%B3%95)

- [2024 高效工作法:如何用防彈筆記打造提升生產力的支持系統(實戰案例總集)](https://www.playpcesor.com/2024/01/2024-work-optimization-bulletproof-journal-system.html)

- [寫筆記就是練習心智運動,分享防彈筆記法幫我做好四種心理鍛鍊](https://www.playpcesor.com/2023/12/bulletproof-journaling-mental-exercise.html)

- 写“问题解决笔记”练习“成长心态”:

- 写“学习实验笔记”练习“创造力”

- > 例如前阵子在一场讲座,有人问我如何写读书笔记,我提到<span data-type="text" style="background-color: var(--b3-card-error-background); color: var(--b3-card-error-color);">自己其实不太写所谓的「阅读心得」、「重点整理」</span>,而是我在读一本书时,也会一直尝试反思我要怎么应用,**不是尝试找出重点写入笔记,而是尝试找出对我目前的任务笔记、问题笔记有启发的行动,直接写入我的任务笔记中**<span data-type="text" style="background-color: var(--b3-card-error-background); color: var(--b3-card-error-color);">,</span>**并且开始实验看看有没有效**。

>

- 写“情绪观察笔记”练习“正向思考”:

- 写“兴趣休息笔记”练习“好好休息”:

- [防弹笔记法中如何做好任务笔记的行动提醒? 我的主动式提醒方法](https://www.playpcesor.com/2024/08/blog-post.html?m=1)

- 时间提醒的目的不是死板的时间行动提醒,不是提醒我我要精确几点几分做一件事,并且精确几点几分做完,这是很难做到的,人不是机器人,外界也有各种各样的干扰。如果刻意安排,看到提醒反而通常更不想去做。提醒的目的应该是「行动方向」的提醒,提醒我这段时间我可以做这件事,目的是帮我提前安排好行动的方向,让我不需要手动再打开清单查看。

- 主动式提醒

> 个人觉得这种提醒只适合写博客这种自由的个人生活任务上,不适用于科研目标

>

- **我心中因为各种原因想到某个任务,这就是最好的提醒,立刻搜寻他、处理他。**

- **在笔记自然的更新时间排序中,排在前面的,代表我可能需要优先处理的任务。**

- 用标签来提醒重要事项,例如,我在系统中有一个「每日推进」的标签( Tag ),我会把目前想要推进的长期目标、重要项目的笔记加上这个标签,于是当我打开这个标签分类,自然就会看到这些任务(项目)笔记。

- 一周索引,掌控任务优先次序的提醒:

- 我会在每个礼拜天晚上,用 30 分钟的时间,查看行事历与项目进度,快速确认下一周每天需要利用空档处理的任务,然后先预排出一周的行动列表。

- 我利用自己心证的主动式提醒,结合标签分类过滤出来的长期项目目标笔记。 在礼拜天晚上我相对可以静下心来的时间(也可能是礼拜天下午、礼拜一早上,这种时间我也是给自己弹性的),**挑出防弹笔记系统中那些这一周需要推进的任务笔记,先把「链接」放入下周每一天的待办清单笔记中。这时候,我就建立了「一周行动索引的笔记」,让我在进入一周忙碌的工作流程时,都有一个索引,引导我需要关注或是快速回到更重要的任务上。**

- 提醒明确的交付或运行时间

- 日历安排行动时间

- Notion、Evernote还内建了笔记内待办事项的提醒,**Evernote 会有一个统整的「工作事项」页面,可以让我统一看到来自不同任务笔记中,今日、明日等即将到期的工作事项**,于是我可以快速打开这些任务笔记去处理。

> 有点希望思源也有这个功能

>

- [连续写了 101 则每月待办清单,为何我仍坚持手动撰写子弹笔记?](https://www.playpcesor.com/2024/05/101.html)

- 不用待办清单,用任务笔记管理待办,每次手写今天任务

- 既然这么需要待办清单,我却没有使用更方便的待办清单专属工具?

- 为何刻意用自己重新手动打字、改写的方式,撰写每月、每周、每日待办清单?

- 不依靠时间提醒、自动日程等等功能,反而需要每天早上(甚至随时随地)去回顾与调整待办清单?

其实很多次时间管理课程上,都会有学员问我类似问题:「这样不是常常要在笔记、待办列表中重复改写吗?」「有没有更便利的自动提醒、日程功能?」「有没有什么方法可以快速汇整待办清单?」

> **不是没有,而是我不想让自己的待办清单沦为「自动化」,甚至 AI 决定的结果。**

>

每个礼拜天晚上,我会空出一小段时间(大约30分钟),**把那些分布在不同任务笔记、项目笔记中真正重要的行动,重新改写、安排到每一周的待办清单,这对我来说是非常有帮助的一个思考仪式:**

- 我会**真正回头检视**那些任务、项目,重新确认他们的目标,甚至利用这个时机思考更有效的方案。

- 当我要把行动写入每天的待办清单时,我会重新思考他们的可行性,**改写出更好的下一步行动**。

- 当我逐步改写每一天的待办清单时,我会**同时思考自己可以负担的工作量**,手动的进行优先级与数量的调整。

待办清单需要的不是自动化的排序、提醒、过滤,

> **而是需要有一段时间,我可以静下心来好好思考,然后把重要的事情重新拆解成行动,为未来做出一个主动的判断与选择。**

>

## 防弹笔记法的GPTs助手

链接:[https://chatgpt.com/g/g-Hdmtnc3A0-fang-dan-bi-ji-fa](https://chatgpt.com/g/g-Hdmtnc3A0-fang-dan-bi-ji-fa)

> 替代品:

>

> - [https://www.yeschat.ai/zh-CN/gpts-2OToOD6Q4q-%E9%98%B2%E5%BD%88%E7%AD%86%E8%A8%98%E6%B3%95](https://www.yeschat.ai/zh-CN/gpts-2OToOD6Q4q-%E9%98%B2%E5%BD%88%E7%AD%86%E8%A8%98%E6%B3%95)

>

# 读后博客:这是我最推崇的笔记方法,做笔记是为了更好的完成任务

## 什么是防弹笔记法

**坊间的笔记方法,大都偏向记录信息和知识,容易让人看到一堆信息就急着捕捉,忙着分类,苦恼要如何储存,只收集信息和囤积知识,对自己的工作、生活没有实质帮助,感觉只是收藏了一堆东西,而不产出成果。**

我目前最推崇的笔记方法是“防弹笔记法”,它是以任务为导向、以行动为导向的笔记方法,它不是那种只告诉你如何做笔记分类、知识管理的笔记方法,相反,它不推荐你做知识管理,而推荐你做任务管理,整理任务而非笔记,推荐你的笔记单位是一个个任务,而不是资料信息。避免花了很多无用功做资料分类,帮助你更专注在自己的工作、学习、生活目标上。

P.A.R.A.笔记系统是很多人熟知的笔记方法,虽然它也是以任务为导向,但是由于将笔记分类为Project、Area、Resource、Archive四大类,实际还是鼓励用户对资料进行分类,导致有些人使用PARA来搭建笔记系统,依然在Resources层做笔记,沉迷于资料分类,结果最后积累的Resources笔记越来越多,Project却进展甚慢。

而“防弹笔记法”则更进一步,明确指出,**只做任务笔记**,不做积灰用不上的资料笔记,**资料怎么来的常常不是那么重要,重要的是他要在哪个步骤中帮助哪个任务完成。** 并认为最好的笔记分类就是工作流程(比如正在进行、已经完成、待开始),不推荐按照资料来分类。做笔记不是为了“怕忘记”,而是为了更好地“完成任务”。

在许多笔记方法中,往往会有几个麻烦的问题是,好像需要先花很多时间建立一套系统,好像需要先花很多时间重新整理,好像需要先花很多努力熟练某种技巧。

不过在这套“防弹笔记法”中,我们不用先叠床架屋的把系统盖好,甚至在后续的流程中也不需要花很多时间去整理系统,只要先专注做好一件事情就好,这个关键动作就是:“先写出你的核心任务笔记”。

**不需花时间建立系统,先写出核心任务笔记即可。** 只要做好这一个动作,就可以创造很多的改变:

- 以完成任务为目的,任务完成,价值也就完成了。

- 以完成任务为整理法则,省下为资料而分类的时间。不需担忧层出不穷的变化与资料,放进任务笔记需要的下一步就好。我们不一定找得到零碎资料,但我们一定找得到核心任务笔记。

- 就算接下来什么都不整理,一则一则核心任务笔记,自然看起来就是一个可以决策的系统。一则一则已完成的核心任务笔记,和自己的经验,就是自己宝贵的财富。

混乱的工作、临时的意外、爆炸的资讯,这些就像是现代社会射向我们每个人身上的子弹。防弹笔记法之所以被称为 “防弹”,是因为它能像防弹衣一样,帮助人们抵御在工作、生活和学习中遇到的各种干扰和挑战,保护个人生产力,确保各项事务能够高效、有序地推进。

## 防弹笔记法适合哪类人学习?为什么要用防弹笔记法

防弹笔记法适合

- 想要让你的笔记系统真正成为生产力系统的朋友

- 想要让自己写出来的笔记真正成为推进目标笔记的朋友

- 想要让自己用最少时间写出最能解决问题笔记的朋友

- 想要改变混乱工作流程工作的朋友

- 想要让脑中的想法真正为我所用的朋友

- 以及想要自我成长、持续改变,但又能减少焦虑、稳定前行的朋友

如果你之前不常写笔记,但常常意识到自己做事情很容易东漏西漏。或者发现自己的工作流程一团混乱,不只是搞不清楚轻重缓急,而是往往面对要决定下一步该做什么的时刻就头脑昏胀。也可能你常常觉得自己缺乏灵感,就算不写工作,要做报告时也是一个点、想法都挤不出来。

如果你之前常常写笔记,但就算换了再厉害的笔记工具依然无法有效完成目标任务,就算学习了很多笔记方法依然无法感受到巨大的效能提升,甚至很容易变成只是花很多时间在写出漂亮笔记,或是花更多时间在整理笔记资料(或是想不清楚如何整理好笔记资料),结果真正要用来执行事务的时间反而没有了。

于是在这些困境中,我们感觉到自己的生产力卡在某一个瓶颈,而那些混乱的工作流程、层出不穷的事务,加上误以为自己没有想法的脑袋,让自己似乎永远只能得过且过,总是处在焦虑挫折中让事情不够满意的完成。

**“防弹笔记法”,可以克服这些生产力困境。**

防弹笔记法强调,我们不是为了写笔记而写笔记,而是**为了让生活与工作发挥更好的成果而写**!做笔记的感觉不应该是瞎忙、打杂和打发时间,而是**锁定有价值的目标、做有价值的行动、累积有价值的记忆**。 **写笔记为的是更有目标、有策略、有更好的选择**。整理得再好的笔记,不如写下两步行动,**把万事万物变成「行动时想要的样子**」。

《防弹笔记法》强调笔记不能只是把所见所闻直接塞进笔记本里,而是需要以任务为单位整理。资料不要根据资料逻辑整理(比如时间、分类),而是要根据一个任务的执行逻辑整理。按照时间、分类来管理笔记,看似井井有条,可是所有的信息都零散在不同的笔记里,需要的时候要花费很多时间查找和整合。一个任务,一个笔记,就是最简单最实用的资料和笔记管理方式。因为,**完成任务成果,才有意义,而整理笔记或资料本身,则通常没有意义**。

针对原本没有很认真的写笔记习惯,或者工作、生活系统本身也很不稳定的朋友,“防弹笔记法” 可以用最简单、最精准的方式,让你上手一套 “保护自己” 的流程。他就像写最轻松的笔记一样简单,但是透过我设计的防弹步骤,你就可以用 “累积”、“修改”、“逐步更新”(而非要从头打造)的方式,把那些混乱的工作流程变成清楚的下一步,把那些临时意外的事件变成我创造价值的目标,把那些累积多了反而带来压力的资料变成我真正可用的知识。

已经很热爱写笔记,或是研究许多笔记工具与技巧的朋友,“防弹笔记法” 可以提供给你一个完整的、内在的、能动的、流畅的流程,这套流程从要捕捉什么东西到笔记,以及如何消化这些杂讯开始,在笔记如何帮助我们完成任务后,开始一个可持续优化的内在循环,并且可以帮助我们在应付未来新的任务时变得更加游刃有余。这个 “内在循环” 是传统笔记法与众不同之处,他**不是那种完成任务后就丢弃的笔记**,也**不是那种会累积一大堆以后根本拿不出来看的笔记**,**也不是那种会让你觉得写了愈多只是被愈多事情追着跑的笔记**。

## 第二大脑”本应该用来减压,却成为**认知的负担**

如果用计算机术语来类比,人类大脑更像是一个高速但容量有限的内存,而非容量巨大的硬盘。美国心理学家米勒的研究表明,成年人的工作记忆容量平均约为7±2个信息块。这意味着我们同时能够在意识中保持和处理的信息量是相当有限的。正是因为这种限制,我们才需要借助外部工具如笔记本来扩展我们的认知能力。

然而,电子笔记软件的不恰当的使用反而可能使其变成**认知的负担,** 会导致大脑本应聚焦于深度思考、解决复杂问题,却因过度投入到笔记的表面功夫,而忽略了对知识的深度挖掘与应用。比如,在学习一门新学科时,过度纠结于笔记的排版和颜色搭配,花费大量时间去整理笔记的层级结构,却没有充分利用这些笔记去深入理解学科的核心概念和内在逻辑,结果在考试或实际应用时,面对问题依然束手无策。

当大脑忙于处理笔记分类、笔记内容加粗上色、概念关联等不重要笔记美化操作时,核心的理解分析与行动任务反而被降级处理。这种情况下,那些看似强大的笔记工具(如支持双向链接的数字笔记系统)非但没有成为认知的脚手架,反而可能变成了禁锢思维的牢笼。

此外,**很多人误解了“第二大脑”的真正使用方法**。许多知识管理书籍和博客提倡打造“第二大脑”,但这一概念不应被简单理解为建立一个资料库。如果我们在构建第二大脑时,仅仅以整理资料为目标,就容易陷入为了分类而分类的误区。这种情况下,我们可能会花费大量时间对资料进行细致的分类和结构化处理,但这些工作却与我们的实际目标或任务推进毫无关联。最终,这样的资料库虽然看起来井井有条,却只是一个“外接工具”。当我们需要完成某个项目或任务时,仍然不得不回到资料库中重新查找信息,甚至资料库里根本没有我们需要的信息,这不仅效率低下,还会让人觉得繁琐且无用。这样的“第二大脑”与其说是大脑,不如说是冷冰冰的硬盘资料。

我想,真正的“第二大脑”并不是一个单纯的资料存储系统,而是一个能够指引行动的实践工具。它强调我们收纳的信息与我们的核心任务紧密关联,甚至直接连接到下一步的具体行动上。通过这种方式,“第二大脑”不再是一堆静态的资料集合,而是一个动态的行动支持系统。这个系统的核心在于创建一系列任务笔记而非资料笔记,将完成任务所需的所有资料信息整理好,将任务拆解为一个个子任务,便于减小压力并有条不紊地执行任务,这些任务笔记能清晰地指导我们如何行动,有助于提高工作与学习的效率。

更重要的是,“第二大脑”的价值并不只在于收集和整理资料,更在于记录和反思我们头脑中的想法与经验。它应该包含我们对某件事情的目的思考、完成任务的行动设计,以及过程中遇到的问题和总结的经验。这些内容往往容易被忽视,但它们才是构建第二大脑的关键所在,通过聚焦于这些深层次的思考与实践,我们才能打造出一个真正有用、能激发创造力并推动行动的第二大脑。

## 应该如何收集和处理资料?

### 很多人处理资料信息的问题

#### 笔记**碎片化,没有集中处理**

职场上的杂事与资料笔记常常是分散在不同工作管道的,例如有些在邮件、有些在即时通讯软件、有些在纸本笔记、有些在网页、有些在脑中。

就算记了笔记,如果是碎片笔记,比如像是下面这样:在书中画重点,在书眉写注解,随手在分散的笔记写想法。

例如随手记下上课重点,几天内看还能参考,几个礼拜后就几乎不知道怎么使用

例如随手写下会议重点,几天内要解决还有帮助,一两个礼拜后要处理的时候,大概就开始漏东漏西。

于是笔记散落在很多不同的地方,我们很难记得这些位置,更难记得资讯发生的日期,等到之后真正要执行任务、撰写文章时,我们要花加倍时间回到这些不同的笔记地点,把不同的讯息找回来,甚至可能找不回来。就算找回来了,又要重新读一遍、再确认一便行动、重新思考优先顺序,等到下次又要用到,又要重新寻找,重新阅读和理解,这是多重的时间浪费,也会让自己工作永远无法简单精准。

只是把现实的杂乱、脑中的纷乱直接写成笔记,或许不会完全没用,但效用期会变得很低,只能在我大脑还有深刻印象时拿出来参考。于是你可能发现:“我的笔记,往往只在处理近期问题、短期工作时才有效。”于是你习惯用一些备忘录型的笔记工具,你习惯笔记就是速记就好,因为你的经验告诉你笔记存久了反正也很难找回来用。

另外有些人喜欢整理资料,但是也可能因为卡片盒笔记法等方法误入歧途,会把一篇完整的笔记盲目拆分多个卡片,或者对笔记进行过分的分类,适当的原子化有利于笔记模块化使用,但是过度追求原子化就成了碎片化。导致真正需要笔记的时候,却发现需要的笔记内容被零散在多个不同笔记里,到时候又得从这些笔记里寻找需要的信息。也就是花了很多功夫做整理,却把原本完整的笔记碎片化了,反而对自己的效率有害。

#### 资料按类型分类、**缺乏“转化”**

只是盲目输入一些杂乱资料,哪怕这些笔记经过精心地收集、分类、处理,最终成为一个个精美的笔记,对自己对任务进展而言还是无用的资料,没有输出成高价值的任务成果。

没有当下就转化成自己可以用的想法,以后反而更难转换,最终笔记就只是一堆杂乱资料。

没有当下就转化成自己计划执行的内容,以后更容易忘记自己到底要怎么执行,最后自己的工作笔记就只是一堆用不到的记录而已。

#### **喜欢按照发生时间写笔记**

依照发生时间写笔记,是一个很直觉的写笔记习惯,但用在工作上时,反而容易让要管理的事情变得很分散。跟着发生时间随手“记下”发生的想法、资讯、待办,但发生的时间不一定是要处理的时间,更不是任务处理的逻辑。当最后事情跟着发生时间排序时,这样的笔记就变成**要依靠大脑去找回与确认(想着我在哪一天干了什么事情)** ,反而失去了笔记记下来帮忙大脑减压的本意,还会搞乱真正任务执行的优先次序,导致自己对任务的把控越来越模糊。

### 应该怎么收集和处理资料信息

#### **把“怕忘记”的写笔记思维,改成“完成任务”的写笔记思维**

义务教育阶段,我们为什么会记笔记?浅层的目的是为了记住知识、记住错题,但深层的目的一定是为了通过考试尽量拿高分,然而过了义务阶段,很多人记笔记就没与任务和目的绑定,只是为了浅层的“怕忘记”了,导致笔记碎片化,未经处理,仅仅是按照资料的分类和时间来做整理,而不是根据行动逻辑来做整理。

应该把“怕忘记”的写笔记思维,改成“完成任务”的写笔记思维。

#### **集中处理**

不要总想着以后我可以好好把系统整理起来,也不要现在就先丢资料进去就好。如果这样想,反而之后会需要花掉更多时间去完成你的统整与执行。

直接整理零碎资料到一起,集中进行处理。

- 集中:不同书中的重点应该抄录到一个可以统一找到的资料库,任何跟未来写作有关的想法、注解也应该集中在一个统一的资料库中。这样到时候,我们是在一个统一的资料库整理,而不是要回到不同的书籍、论文、资料来源去整理。

- 处理:资讯必须处理过才有意义,比起画上重点,更应该用自己的话把理解后的知识写下来(如果是为了引用,那可以同时保留自己的话、对方的话)。并且应该思考这个资料和哪些资料相关,和哪个未来写作主题相关,与哪个工作相关,并建立链接。

注意「集中、处理」是同一个步骤,而不是先集中不处理, 或是处理但没集中。如果只是集中,但集中的都是片段资料、别人的资料,最后也依然是一个杂乱的资料库。如果只有处理,但内容散落在不同的地方,我们也无法真正做出有效率的统整。

> 备注:

>

> 可以使用双链笔记软件中的 dailynote 笔记法简化资料的汇总。dailynote 笔记法中的块引传递可以自动将外部资料、自己思考笔记汇总到对应的任务笔记里,很适合快速收集资料,还能用于项目的进展记录、文章写作进展、新闻时事记录等场景。

>

> 不过,需要注意的是,DailyNote 笔记法仅仅能够收集资料,缺少对资料进行整理的能力。

>

> 因此对于任务笔记而言必须定期整理,否则资料只是按时间顺序收集起来,没有按任务逻辑来整理,除非你的任务逻辑就是按时间收集或者根本不需要顺序,否则对你来说,资料依然是需要重新整理才能使用的

>

> 比如对于收集新闻时事这个任务而言,任务逻辑本来就是按时间收集,你无需再整理,想知道哪个月发生了什么时期,就搜索月份就好了

>

> 但像博客写作这类任务,就不能仅仅依靠按时间收集的资料,还是需要对其进行整理,按照合适的内容逻辑梳理后,才能更好地运用这些资料。

>

#### **资料信息要转化为核心任务笔记**

当我们手边积累了大量资料时,如何高效地分类整理它们,以便在需要时能够迅速找到并有效利用,就成了一个关键问题。面对这个问题,常见的整理思路有以下三种:

1. **根据资料类型整理**:例如,将资料区分为讲座笔记、文献笔记、读书笔记以及个人的行动复盘笔记等。

2. **根据获取资料的时间整理**:例如,按照获取资料的日期来创建和归档笔记。

3. **根据任务的下一步行动整理**:即根据资料在任务执行流程中的作用和步骤进行整理。

那么,哪种方式才是最优选择呢?让我们逐一分析:

1. **根据资料类型整理?**

这种方法的**核心问题**在于:**资料本身的形式并不重要,重要的是它如何帮助我们解决具体任务**。单纯按照资料类型进行整理,虽然看似井然有序,但最终很可能形成一个庞大却难以利用的资料库。我们花费了大量时间精力去整理,得到的却是一堆无法有效支持行动的“沉睡”资料。例如,你可能将所有实验数据放在一起,你可能将所有文献笔记放在一起,所有讲座笔记放在一起,但在执行某个项目时,你真正需要的是其中的几篇笔记。执行项目时,又得从一堆文献里找符合需要的文献,从讲座笔记中找当时记录的灵感和想法。如果这些笔记分散在不同类别中,查找和整合这些信息会变得非常耗时,降低了工作效率。

2. **根据获取资料的时间整理?**

这种方法的问题在于:**资料获取的时间与任务执行的时间往往并不一致**。按照时间顺序整理资料,本质上和随意堆放没有太大区别,只是额外增加了一个时间维度。虽然可以按时间顺序查找,但这依然无法解决资料难以被有效利用的问题。例如,你在 3 月份收集了一篇对项目 A 有帮助的文章,但项目 A 的执行时间是 6 月份,当你在 6 月份开始执行项目 A 时,你很可能已经忘记了这篇 3 月份收集的文章,或者需要花费大量时间去寻找它。

3. **根据任务的下一步行动整理?**

这种方法的核心优势在于:**它将资料与具体的任务紧密联系起来,确保了资料的实用性和可操作性**。通过将资料和想法直接整理到对应的任务笔记中,当我们需要执行某个任务时,所有相关的资料和信息都已触手可及,无需再进行二次检索和整理。

例如,假设你正在准备一个关于“多光子显微镜成像的原理和应用”的综述。按照这种方法,你应该创建一个名为“多光子显微镜成像的原理和应用综述”的任务笔记,然后将所有与该综述相关的资料,无论是文献、实验数据、还是你的灵感,都整理到这个笔记中。这样,当你开始撰写综述时,所有需要的资料都已就绪。

**防弹笔记法**进一步建议,在收集资料的初始阶段就运用“输出”的技巧,将资料信息转化为具体的任务计划和行动步骤,而不仅仅停留在资料的收集和堆砌阶段。这样做可以帮助我们第一时间就输出高价值的任务笔记,避免后期整理的繁琐和低效。

具体来说,防弹笔记法建议我们在整理资料的同时,对任务笔记提出以下几个关键问题,并进行深入思考:

1. **目标用户 (For Whom)** :是为谁而做的?他们的需求是什么?例如,上述综述是写给神经生物学领域的研究者,还是光学成像领域的研究者?

2. **目标/目的 (For What)** :我们为什么要做这个任务?期望达成什么目标?例如,是为了发表学术论文,还是为了指导教学实践?

3. **成功的量化标准 (Quantify Success)** :如何衡量任务的成功?有哪些具体的指标?例如,综述被引用的次数,或者对教学实践的指导效果。

4. **执行的潜在障碍 (Potential Obstacles)** :在执行过程中可能会遇到哪些阻碍?如何预先规避或解决?例如,文献检索的难度,或者时间安排的冲突。

通过回答这些问题,我们可以进一步将任务拆解成一个个具体、可执行的行动步骤。

例如,针对“多光子显微镜成像的原理和应用”的综述,我们可以将其拆解为以下行动步骤:

1. **文献综述**:检索并阅读相关文献,总结多光子显微镜成像的原理和应用现状。

2. **技术分析**:深入分析多光子显微镜成像的技术细节,包括其光学原理、成像机制和关键技术参数。

3. **应用案例**:选择 2-3 个典型的应用案例,深入分析其原理、效果和局限性。

4. **数据收集**:收集相关的实验数据,例如多光子显微镜成像的分辨率和成像深度数据。

5. **综述撰写**:根据文献综述、技术分析和应用案例的结果,撰写综述初稿。

6. **综述修改和完善**:根据反馈意见,对综述进行修改和完善。

最终,每则核心任务笔记都应该包含完成该任务所需的全部碎片资料(即使这些资料最初来源于不同的渠道)、详细的行动清单以及重点标记。这样,当我们检索到要执行的核心任务笔记时,里面就已经包含了所有我们需要的信息以及清晰的执行步骤。

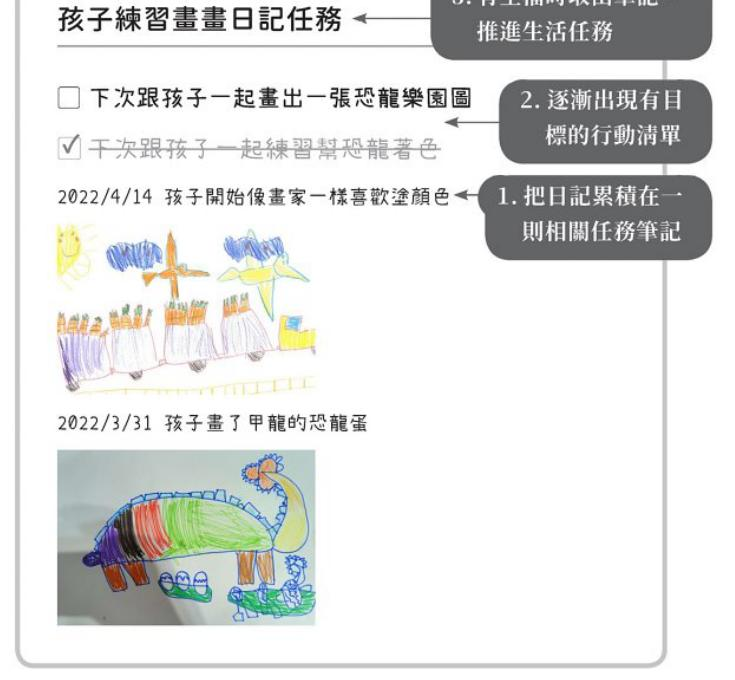

> 书中的例子:

>

> - 例子1:孩子的成长日记

>

> > 例如我会以目标、任务为单位来撰写孩子的成长日记,这五年多的时间中我累积了超过100则这样的成长日记,不过这样的成长日记不是以日期为单位,而是以某个要解决的问题、某个要养成的习惯、某种新的兴趣为单位。这类笔记的撰写过程会像下面这样:一开始我发现孩子开始喜欢画画,于是我先写下第一则关于孩子第一幅画作的日记,而当下一次孩子又有兴趣画出新的内容时,我开始回到第一则孩子画画的日记中补充内容,于是,慢慢的一则关于孩子画画这个兴趣的笔记逐渐累积(只有一则,不是用日期来切碎,而是以兴趣为单位去累积)。

> >

> > 累积到一段时间,我开始觉得孩子好像对画画有兴趣,似乎特别喜欢画恐龙,于是我在这则画画兴趣笔记中写下一些微型目标,例如下次跟孩子一起画出一张恐龙乐园图、下次跟孩子一起练习帮恐龙着色。于是这则一开始的兴趣日记,慢慢演化成一则有目标、有行动的兴趣笔记

> >

> >

> >

> - 例子2:职场会议记录:

>

> 以职场为例,比起按日期逐字稿地记下会议讨论的每一字每一句,你更需要明确写出你的「下一步任务」是什么,要是你发现你接下来需要设计商品文案,你需要开启一篇属于「设计文案」任务的笔记,在里面写出你该如何达成这项任务

> - 例子3:有目标积累素材

>

> - 并非是要刻意安排一个写作时间才能开始写作,并非是要花很多时间整理资料、收集资料才能写作,我能养成这样的写作习惯的关键在于,随时透过“防弹笔记法”来建构自己的思考、推动问题解决的下一步、累积一小段用得到的资料,慢慢的产出那些“写作任务单位”,于是反而不需要刻意花时间去收集与整理资料,也不用刻意安排写作时间,而可以在任何出现空档的时间中,就开始完成写作任务。

>

**总结来说,防弹笔记法的最终目的并不是让我们成为资料整理大师,而是帮助我们成为“完成有价值任务”的高手**。在笔记实践中,真正值得我们反复练习的不是机械的资料整理,而是**提出问题、拆解行动,并将这些思考过程清晰地记录在笔记中**。只有这样,我们的笔记才能真正成为我们高效工作的有力助手。

## **如何明确自己任务笔记单位**

在开始记录任务笔记之前,明确“任务单位”至关重要。一个清晰、明确的任务单位是高效任务管理和个人成长的基石 **。很多人在记录任务时,常常陷入一些误区,导致笔记混乱、低效,甚至产生“我很努力”的错觉。** 所以,我们需要先定义什么才是正确的任务单位。简单来说,**任务笔记的单位应该是“要交付的成果”,而不是“要做的事情”本身**。

常见问题

**问题一:误把事件当作任务。**

人们常常将发生的事件,如会议、讨论等,当作任务单位,导致笔记中充斥着不相关的杂乱信息,难以进行有效的推进和规划。

在研究生阶段,我们经常会参与各种学术会议、组会讨论、导师指导等。如果错误地将这些“事件”当作“任务”,会导致笔记混乱,无法有效推进科研进度。

- **错误示例:** 以“参加 XXX 国际会议”为任务单位,记录了会议中所有报告的内容,包括不相关的研究方向、其他课题组的进展汇报、会议的组织流程等。

- **正确做法:** 以“背后要交付的成果”为任务单位。

- **正确示例:**

- 如果参加会议是为了在会议上做报告,那么任务单位应该是“**完成 XXX 会议报告的 PPT 和演讲稿**”。

- 如果参加会议是为了学习某个领域的最新进展,那么任务单位可以是“**撰写关于 XXX 领域最新进展的调研报告**”。

- 如果参加会议是为了与领域内专家建立联系,那么任务单位可以是“**整理并跟进至少 3 位潜在合作者的联系方式**”。

**问题二:误把行动当作任务。**

过分关注行动过程,而忽略了最终要交付的成果,导致无法区分任务的轻重缓急。

在科研过程中,我们会进行文献调研、实验设计、数据分析等一系列行动。如果错误地将这些“行动”当作“任务”,会导致我们无法区分任务的轻重缓急,最终影响科研成果的产出。**行动必须要和成果绑定**。例如,“读 10 篇文献”是行动,而“了解当前领域的技术和方法”是绑定了成果。

- **错误示例:** 将“阅读 10 篇关于深度学习的文献”、“学习使用 Pytorch 框架”、“调试模型参数”当作任务单位。

- **正确做法:** 以“要完成某个具体有效益的成果”为任务单位,将行动过程在任务单位中进行拆解、管理、记录和复盘。

- **正确示例:**

- 假设你的研究课题是“基于深度学习的图像识别算法研究”,那么你的任务单位可以是“**构建一个基于 Pytorch的图像识别模型,并在 XXX 数据集上达到 YYY 的准确率**”。

- “阅读 10 篇关于深度学习的文献”可以拆解为该任务下的一个子行动,目的是为了“**了解当前图像识别领域的前沿技术和方法**”。

- “学习使用 Pytorch 框架”可以拆解为该任务下的**另一个子行动**,目的是为了“**掌握模型搭建和训练的工具**”。

- “调试模型参数”则是“**模型训练和优化**”这一子任务下的**一个具体行动**。

**问题三:误把工作流程当作任务成果。**

将学习或工作的过程误认为是最终的成果,导致陷入“努力”的假象,而忽视了最终目标的达成。

- **错误示例:** 一个学生的目标可能是“**掌握 Python 编程语言来找到 xx 工作**”,而“**每天刷 10 道 LeetCode 题目**”只是达成这个成果的其中一个学习过程。如果学生仅仅关注于完成每日的刷题数量,只记录刷题笔记,而忽略了对 Python 语言本身的理解和应用,以及是否能够独立完成一个编程项目,那么即使他们非常“努力”,也可能无法实现真正的学习成果。

- **正确做法:** 明确最终要达成的成果,将工作流程作为达成成果的步骤。

- **正确示例:** 将“掌握 Python 编程语言 xx 工作”作为任务成果,“每天刷 10 道 LeetCode 题目”是达成该成果的一个步骤。

**问题四:没有为自己主动设计任务成果。**

被动接受任务或跟随感觉走,缺乏主动思考和设计自己想要达成的成果,导致陷入“忙碌”和“努力”的陷阱,难以获得真正的成长和成就。

很多人习惯于被动地接受任务,例如,老师布置的作业、老板安排的工作,却很少主动思考自己想要达成的成果是什么。

或者纯粹跟着自己的感觉走,对哪个感兴趣,对哪个好奇,就花了很多时间去学习,自己擅长什么就爱做什么,逃避做真正重要但自己目前还不擅长的事情。

这导致他们常常陷入“忙碌”和“努力”的陷阱,看似做了很多事情,学了很多课程,每天忙到凌晨才回去,却没有明确的目标和方向,只是瞎学瞎忙最终也难以获得真正的成长和成就。

假设一个研究生想要提升自己的数据分析能力,但他并没有主动设计任务成果,只是被动地完成老师布置的任务,或者没想好方向完全根据自己的兴趣去做,他的学习过程可能是这样的:

- 学习了统计学课程,完成了老师布置的课后习题,但对统计学知识的应用仍然感到模糊。

- 学习了 Python 编程,做了一些编程练习,但不知道如何将 Python 应用于实际的数据分析项目中。

- 参加了一些数据分析相关的讲座,听的时候觉得很有道理,但过后很快就忘记了。

这样的学习方式,虽然也付出了一定的努力,但由于缺乏明确的成果导向,很难取得实质性的进步。反而花了很多精力学习,学了用不上,学了忘,忘了学。

**如果他主动设计任务成果是为了分析自己的数据,尽快发表论文,** 那么他的学习过程将会更加有目的性和效率。

例如:

- 他会明确自己现阶段需要掌握哪些统计学知识,并针对性地学习这些内容,而不是泛泛地学完所有统计学方法。

- 他会专注于学习领域内论文常见的分析方法和数据展示手段,并尝试用于自己的数据上,努力用自己学习的Python、Matlab等编程语言或者其他软件来复现出来。

- 他会学习论文写作技巧, 阅读相关领域的优秀论文,学习其结构、逻辑和表达方式,并尝试模仿其写作风格。

- 他会学习期刊投稿流程,了解目标期刊的投稿要求、审稿流程等信息。

通过这种方式,他不仅能够更快地掌握数据分析技能,还能尽快在学术领域取得实际的成果。

这种主动设计任务成果的方式,能够帮助我们在学习和工作中更加高效地达成目标。

## **应该怎么整理和分类笔记:用动态演化,取代分类整理**

- **资料怎么来的常常不是那么重要,重要的是他要在哪个步骤中帮助哪个任务完成。**

- **分类往往不是最重要的,能够有效、高质量地完成行动和任务,才是重要的。**

我的感悟则是,当我们花了很多时间整理出看似美观、严谨、排列有序的系统,但发现每次想要打开某则笔记,都要不断往下、往前、往后翻找,大费周章之后才终于找到那则笔记。 有时候,会找到一半就失去链接,在这些层层堆叠的分类中间断掉,花了好久时间才回想起来。 最惨的是,有可能根本找不到那则笔记。

- **分类的方法**:如果真要分类,唯一要分类的是行动

- **价值判断**:根据任务的重要性和价值进行分类。

- **行动判断**:根据任务的执行状态和使用情境进行分类。

- **笔记需要的不是分类,而是在不同阶段演化成不同需求样貌。**

从“核心任务笔记”出发,**我们要区分的不是资料,而是区分“状态”** 。把暂时的笔记放在收集箱区域,把知识与经验笔记放在封存资源区域,让我们随时可以聚焦防弹系统中心的核心任务笔记。

- **笔记不需要过分整理,只用搜索查找需要的笔记就可以,把更多时间用在****<u>行动、复盘</u>****上**。加各种标签,做各种分类,很多时候都是做无用功,满足分类癖而已。其实利用电子笔记软件的搜索功能就能找到绝大多数笔记。笔记真正要整理的不是分类,而是状态,哪些笔记需要当下去做事、去复盘完善,哪些笔记可以归档。

> 例子:

>

> 我写了一个《@小鼠开颅步骤笔记》,这份笔记放在「实验室笔记」分类下还是放在「生物实验」分类下并不重要,我会让创建的所有笔记的默认都自动放在一个文件夹下,一般我就不对笔记进行移动和归档。我需要这份小鼠开颅步骤笔记的时候,我就直接搜索“@小鼠开颅”就能找到了(给笔记标题加@是为了更方便找到,这样就不会把其他笔记内容里有“小鼠开颅”的搜索出来)

>

> 《@小鼠开颅步骤笔记》这份笔记会记录所有与小鼠开颅有关的笔记

>

> 于是后面如果我要查找小鼠开颅之后,要打什么消炎药,药应该怎么配置,也是直接搜索《@小鼠开颅步骤笔记》就能找到了。

>

> 例子:

>

> 我发现了一篇关于“英语学术写作”的优秀文章,并做了一则详细的阅读笔记。我当然要将它收录进笔记软件当中,但我不会纠结于把它放在哪个分类下。我会直接在笔记软件中创建一篇名为《@如何提高我的英语学术写作水平》的笔记,并将这篇阅读笔记的内容整合进去。

>

> 我不需要考虑这篇笔记应该放在“英语”分类还是“学术写作”分类,因为我需要这份笔记的时候,直接搜索“@如何提高我的英语学术写作水平”就能找到。

>

> 《@如何提高我的英语学术写作水平》这篇笔记会持续更新,我会将所有与提高英语学术写作水平相关的资料、技巧、心得都记录在这篇笔记中,或者通过双链与其他相关笔记建立联系。例如,如果我看到一篇关于“如何写好论文摘要”的文章,我也会将它的要点记录在《@如何提高我的英语学术写作水平》这篇笔记中,或者创建一篇新笔记《@如何写好论文摘要》,并通过双链将其与《@如何提高我的英语学术写作水平》建立联系。

>

> 当我觉得积累足够多的时候,我会开始实践,尝试用英语写一篇学术论文。这个实践过程本身就是一个项目,我会根据实践过程中的思考和遇到的问题,不断完善《@如何提高我的英语学术写作水平》这篇笔记。

>

> 对我来说,笔记的分类并不重要,重要的是笔记的内容以及我是否能通过实践真正提高我的英语学术写作水平。我会把更多的时间用在行动、复盘和更新笔记上,而不是纠结于笔记的分类

>

- **很多人用笔记软件也写了很多笔记,但后来笔记一多,为什么往往搜寻都找不到呢?很简单,这是因为他们的笔记不是“核心任务笔记”**

> 例子:你准备**撰写一篇关于“多光子显微镜成像的原理和应用”的综述论文**。

>

> 这个任务可能需要数周甚至数月的时间来完成,期间会涉及到大量的文献阅读、资料收集、实验数据分析、技术原理梳理等工作,资料来源也更加多样和零散。

>

> 你原来的笔记方式**可能是这样的:**

>

> ■ 笔记 1: 摘录了一篇关于“多光子显微镜的光学原理”的文章,觉得其中的某个理论推导很有意思。

> ■ 笔记 2: 在某次生物医学成像会议上听到了关于“多光子显微镜在活体成像中的应用”的报告,随手记录了一些要点。

> ■ 笔记 3: 浏览 Nature Methods 杂志时发现了一篇使用多光子显微镜研究神经元活动的文章,保存了链接,但没有详细记录其实验设计和结果。

> ■ 笔记 4: 突然想到一个关于“多光子显微镜在肿瘤微环境研究中的应用”的研究思路,记录在了一个单独的笔记里。

> ■ 笔记 5: 阅读了一篇关于“多光子显微镜与共聚焦显微镜的对比分析”的论文,做了详细的笔记,但与其他笔记没有关联。

> ■ 笔记 6: 参加了一个关于“先进成像技术在生物医学中的应用”的研讨会,记录了一些会议纪要,其中包括一些关于多光子显微镜的讨论。

> ■ ...

>

> 这些笔记散落在不同的时间、不同的情境下,彼此之间缺乏联系,时间一长,很容易忘记当初记录这些笔记的目的,更难以将它们串联起来形成一个完整的知识体系。当真正开始撰写综述论文时,就需要花费大量的时间去重新查找、整理这些零散的笔记,效率低下,甚至可能遗漏重要的信息。

>

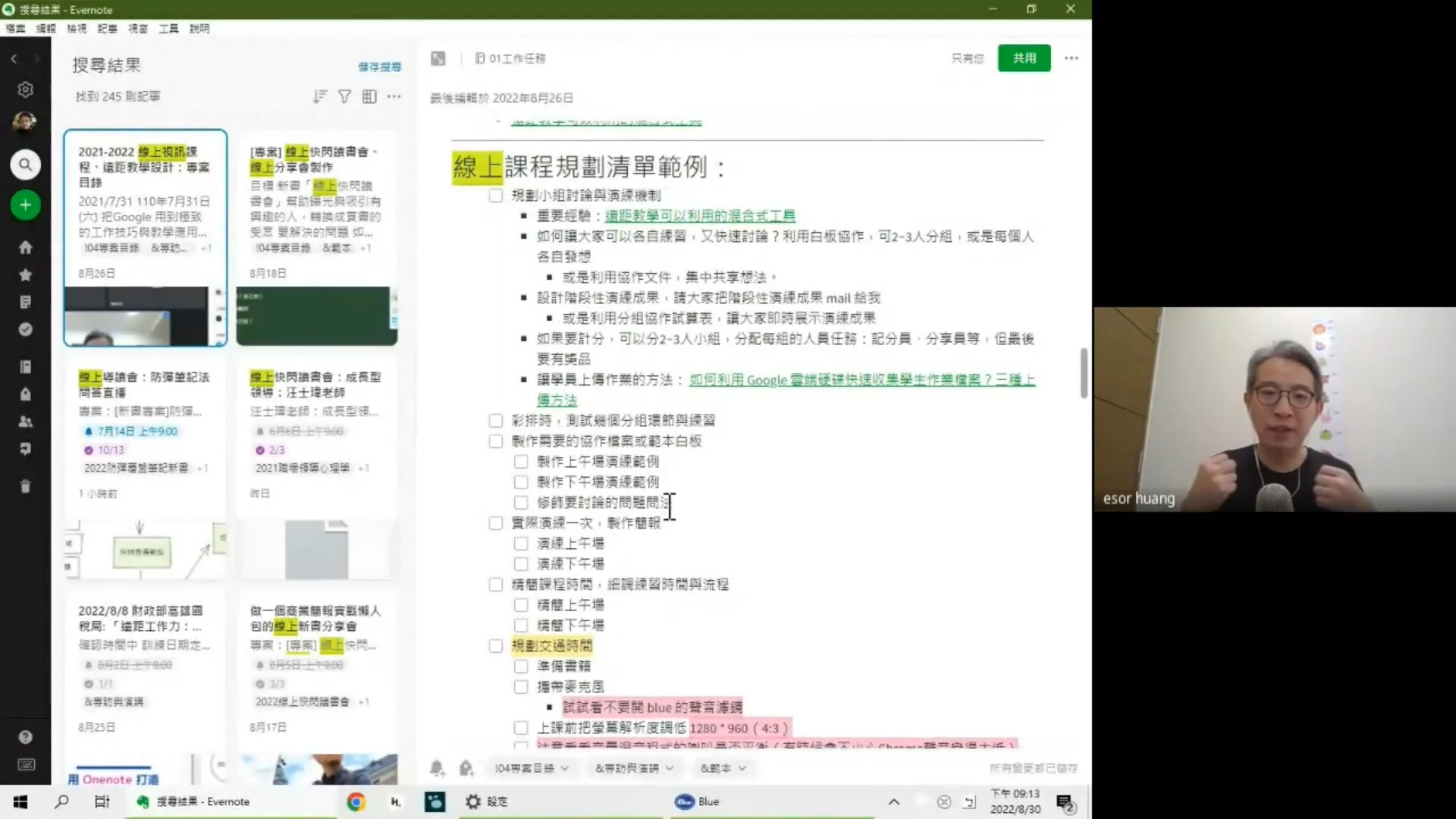

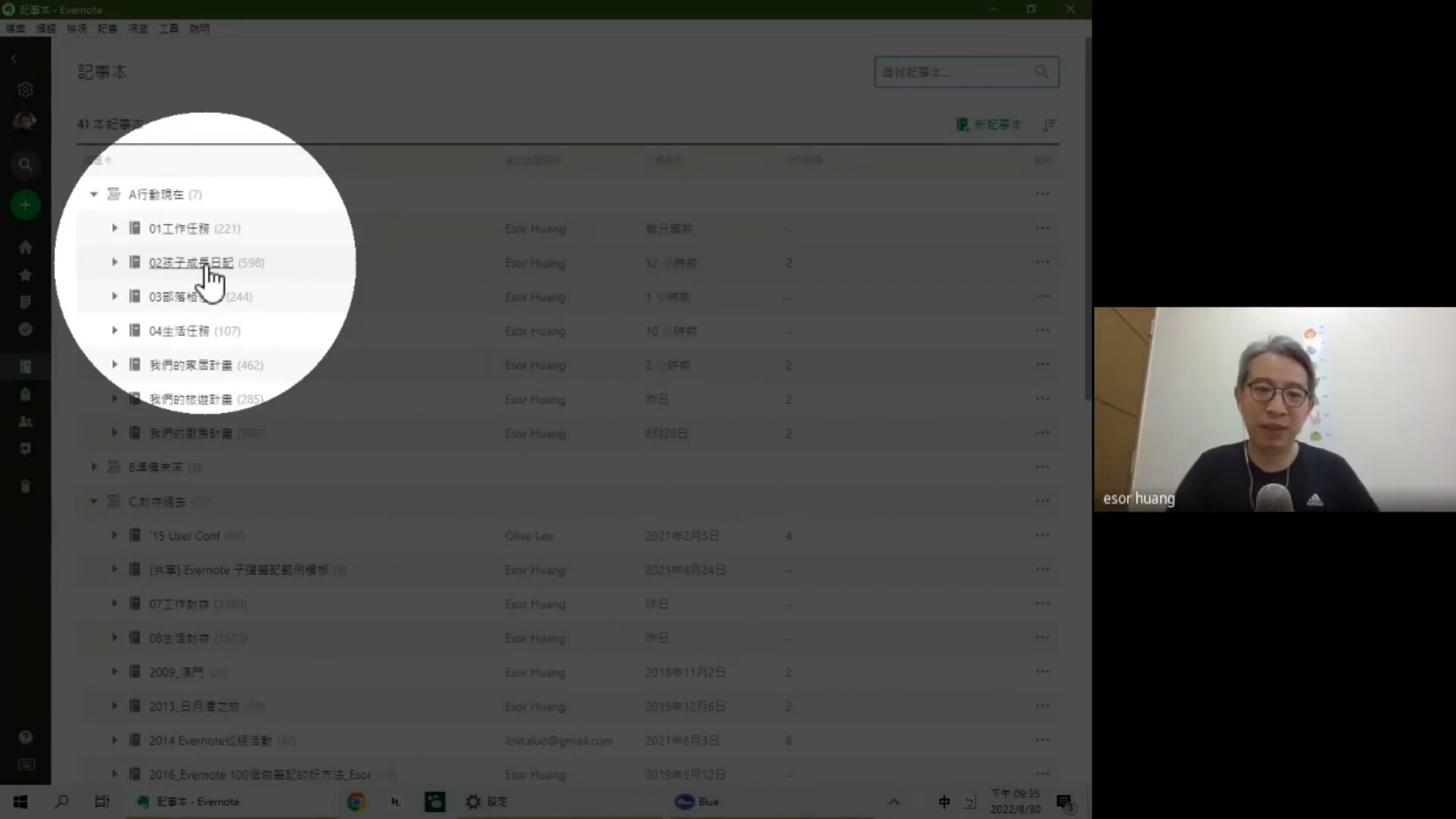

## 目标笔记是自上而下建立还是自下而上建立?

在快节奏的现代职场中,项目计划朝令夕改、需求频繁变动早已是常态。你是否也经历过这样的困境?明明在项目初期精心设计了目标框架,但随着执行过程中的突发调整,原本清晰的规划逐渐失控,最终陷入反复修改系统、整理混乱的泥潭。**问题的核心,或许在于目标笔记的构建方式**——究竟是坚持传统的自上而下规划,还是拥抱更适应变动的自下而上方法?

### 一、为何传统“自上而下”规划在变动中失效?

传统的自上而下规划方法,往往要求我们在项目伊始就构建一个完整的系统,详细规划每一个步骤和细节。然而,现实情况是,项目计划很难一次性完美制定,工作系统也始终处于动态调整之中。这种预先设定的僵化模式,在执行过程中往往需要耗费大量时间进行重新调整,效率低下,难以适应快速变化的环境。

### 二、由下而上建立目标笔记的核心优势

防弹笔记法提供了一种解决方案:**从碎片任务出发,通过简单架构自下而上累积目标**。这种方法尤其适合应对“计划赶不上变化”的现代工作场景。

为什么放弃复杂架构,反而选择简单架构来组建笔记呢?

这是因为简单的架构在面对变动时,管理更为轻松,能避免因过多规划和复杂格式导致的调整困难。架构愈简单,整理愈简单。一件事情再大,真正要解决的还是优先次序与行动清单的问题而已。简单的架构,不需要花很多时间在资料层做管理,也不需要复杂的系统让资料呈现漂亮的状态,只要有行动顺序,目标就已经能很好的推进。

### 三、**降低认知负荷的任务笔记原则**

- **“一个任务,一则笔记;一个项目,一则笔记”:** 不需花时间建立系统,先写出核心任务笔记即可。 将所有与任务和项目相关的碎片信息集中管理,避免信息散落各处,难以追踪。

- **使用灵活的大纲结构来记录内容:** 在项目目标笔记中,利用大纲结构,我们可以逐步累积对目标、问题的思考、以及待办清单。大纲的优势在于其灵活性,可以随时调整顺序、插入新内容,轻松应对各种变化。

1

2

3

4

5

6

7

8

# 项目A

## 本周优先级

- [ ] 完成竞品分析报告(需周三前提交)

- [ ] 与技术团队同步需求变更

## 待处理(备选)

- [ ] 收集用户反馈问卷数据

## 已搁置

- ~~原定市场推广方案~~(因预算调整暂停)

通过大纲结构的灵活调整,可以快速响应各种突发状况:

- **封存完成项**:将已解决任务拖至底部存档区,保持界面清爽

- **暂缓处理**:对暂时搁置的任务添加「#待定」标记并下移

- **果断舍弃**:用删除线划掉无效任务(而非彻底删除以防追溯)

- **动态插入**:新任务按优先级直接插入对应位置,并关联相关笔记

### 四、适应变动时代的底层思维转变

这种由下而上的方法本质上是一种**渐进式目标演进策略**。它承认并拥抱三个现实:

1. **目标具有生长性**:就像创业公司的商业模式需要不断验证调整,个人目标也应随着执行反馈持续进化。

2. **完成比完美更重要**:用“足够简单”的系统快速启动,在行动中逐步完善,避免陷入过度设计的黑洞。

3. **变动本身就是机会**:每一次计划调整都在提供新的信息输入,简单架构能更快将这些信息转化为行动优势。

当我们将目标笔记从“精心设计的城堡”转变为“可自由组装的集装箱”,便能真正实现“以不变应万变”。这种由下而上的方法不是对规划的否定,而是用更智慧的弹性,在不确定中创造确定性。记住:**真正推动目标前进的,不是完美的系统,而是持续的行动迭代**。

## 没有任务,怎么写任务笔记?

即使没有明确的任务目标,也可以通过“问题导向”的思考模式,将零散信息、生活场景或学习资料转化为可执行的成果型笔记。

**通过主动挖掘问题、设计成果,将“无任务”转化为“有行动”** 。

以下是具体方法:

### **一、从“被动收集”到“主动创造”:3个关键思维转变**

1. **以问题为起点**

抛弃“先有任务,再记笔记”的惯性思维,转而**从生活中的痛点、工作中的卡点或知识盲区出发**,反向设计任务。例如:

- **生活场景**:孩子抗拒户外活动 → 转化为“如何让踏青更有趣?” → 设计“用趣味科普书引导探索自然”的任务笔记。

- **职场场景**:会议上听到优秀案例但不知如何应用 → 转化为“能否将这个方法适配当前项目?” → 创建“行销方法测试记录”笔记。

2. **为资料赋予“任务使命”**

遇到有价值的资料时,**立刻追问两个问题**:

- **“它能解决我的什么问题?”**

- **“如何用它创造具体成果?”**

例如:读到一篇时间管理文章 → 设计任务“试用文中提到的‘两分钟法则’,记录一周实践效果” → 建立“时间管理实验日志”笔记。

3. **用成果定义任务,而非用任务框定成果**

避免空洞的“收集更多信息”,而是**以产出为导向**,例如:

- ❌ 低效任务:“研究图表设计”

- ✅ 有效任务:“分析3个用户反馈图表案例,总结痛点,设计本周报告图表模板”。

### **二、实战方法:3种场景下的“无中生有”任务设计**

1. **生活场景**:从日常碎片中提炼行动

- **案例**:看到一篇介绍大英百科全书漫画版的文章

- **传统做法**:收藏链接,归类到“育儿资料”文件夹。

- **任务笔记法**:

- **关联问题**:孩子觉得户外活动无聊,如何激发兴趣?

- **设计成果**:购买书中自然科学章节,踏青时开展“寻找书中生物”亲子游戏。

- **建立笔记**:标题“自然探索亲子任务”,内容包含书籍章节索引、活动计划、孩子反馈记录。

2. **职场场景**:将他人经验转化为自身实验

- **案例**:会议上听到其他组的成功行销案例

- **传统做法**:记录会议要点,存入“参考案例”笔记本。

- **任务笔记法**:

- **关联问题**:当前项目转化率低,如何优化行销策略?

- **设计成果**:在下一波活动中测试同事的方法,对比数据。

- **建立笔记**:标题“行销策略A/B测试”,内容包含原案例关键点、适配方案、数据跟踪表。

3. **知识学习**:让学习直接服务于问题解决

- **案例**:研究“如何做好图表设计”

- **传统做法**:收集10篇教程,整理成“图表设计方法论”笔记。

- **任务笔记法**:

- **关联问题**:上周报告因图表不清晰被领导批评。

- **设计成果**:针对“用户看不懂数据关系”的痛点,用新方法重做3张核心图表。

- **建立笔记**:标题“图表优化实战”,内容包含旧图表问题分析、改进方案、迭代版本对比。

### **三、万能公式:从0到1生成任务笔记的4步框架**

1. **捕捉触发点**

遇到任何信息时,立刻记录疑问或联想(如:“这个方法好像能解决我的XX问题?”)。

2. **定义最小成果**

用一句话描述目标:“通过______,解决______问题,产出______。”

3. **建立行动清单**

拆解为3个可立即执行的步骤(例如:① 购买书籍第5章;② 设计探索任务卡;③ 周末踏青实践)。

4. **设置反馈机制**

在笔记中预留“效果评估”区块,记录实践结果(如:孩子参与度评分、数据提升比例)。

### **四、本质逻辑:任务不是“找到的”,而是“设计出来的”**

没有明确任务时,恰恰是**主动创造价值的机会**。通过将问题转化为实验、将资料转化为方案、将学习转化为产出,我们不仅能避免笔记系统沦为“信息坟场”,更能让每一则笔记成为推动实际成果的杠杆。

### **行动建议**:

今天起,尝试将手机收藏夹中的一篇“吃灰”文章翻出,用以下问题重构为任务笔记:

1. 这篇文章暴露了我当前的什么需求或问题?

2. 我能用其中的方法/信息创造什么具体成果?

3. 完成这个成果需要哪些最小行动步骤?

## 核心任务笔记怎么写

“防弹笔记法”推荐一开始就按任务执行的逻辑来整理资料,并提出了“一个任务,一个笔记”原则,并认为这就是最简单最实用的资料和笔记管理方式。

防弹笔记法将“核心任务笔记”定义为以完成一个具体任务为目标的笔记单位,包含任务的所有相关信息(如行动步骤、资料、思考等),“核心任务笔记”有以下特点:

- **行动导向**:聚焦于任务的下一步行动,而非单纯记录信息。

- **拆解任务步骤**:

- 将任务分解为具体的、可执行的小步骤。

- 每个步骤应明确“做什么”和“为什么做”。

- **量化成果**:

- 确定任务的时间成果(截止日期)、数量成果(需完成的数量)和特殊成果(独特要求)。

- **优先排序**:

- 根据任务的重要性和紧急程度,排列行动顺序。

- **集中管理**:将所有相关碎片信息整合到一则笔记中,避免分散。

- **集中碎片信息**:

- 将来自不同渠道(如邮件、即时通讯、文件)的信息统一归入核心任务笔记。

- 也可以使用暂存收集箱作为缓冲区,定期清理并归位到正式的任务笔记中。

- **处理信息**:

- 资讯必须处理过才有意义,比起画上重点,更应该用自己的话把理解后的知识写下来(如果是为了引用,那可以同时保留自己的话、对方的话)。并且应该思考这个资料和哪些资料相关,和哪个未来写作主题相关,与哪个工作相关,并建立链接,确保每条信息都与任务的具体行动步骤相关联

- **持续更新与覆盘**:

- **动态调整**:核心任务笔记不是一次性写完的,而是随着任务进展不断修改和完善。定期回顾笔记,补充新的信息和思考。

- **覆盘总结**:任务完成后,对笔记进行最后整理,提炼出经验和教训。将覆盘后的笔记转化为“永久型任务笔记”,供未来参考

- **通过链接来组织信息与笔记**

- **内部链接**:在任务笔记内部,将相关的行动、资料和思考通过大纲结构或超链接形式连接起来,点击即可直达资料

- **外部链接**:将核心任务笔记与其他核心任务笔记或知识经验笔记建立连结,组装为“专案目标笔记”,类似于卡片盒笔记法的索引笔记,INKP笔记的主题笔记。目的是整合相关笔记,以少驭多,打造出自己的任务主控台。

- **不需要加过分整理,只需要区分状态**

- 加各种标签,做各种分类,很多时候都是做无用功,满足分类癖而已。当你的笔记都是任务笔记,只需要利用电子笔记软件的搜索功能根据任务关键词就能找到绝大多数笔记。笔记真正要整理的不是分类,而是状态,区分哪些笔记需要当下去做,哪些笔记可以归档。

通过这样以任务为导向,以主题为导向的笔记方式,会帮助使用者始终保持明确的工作目标和学习目标,将所学知识真正应用到实际问题中,而不是成为空中楼阁,只是纸上谈兵。使得学习和工作更加聚焦和高效。

接下来简单介绍下,我的任务笔记具体会怎么记。

一条任务笔记应该包括:

- **任务目标**

明确描述你希望通过完成这个任务实现什么结果。目标应具体、可衡量,并与你的核心工作或学习方向一致。

- **行动计划**

将大任务分解为多个小的子任务与行动,每个子任务都应该是清晰且可以独立完成的步骤。这有助于避免拖延,并帮助你了解当前进展到哪一步了。

- **资源清单**

列出完成该任务所需的所有资源,包括参考资料、工具、软件、硬件等。确保在开始之前准备好所有必要的材料。

- **问题记录与解决思路**

在任务执行过程中,难免会遇到困难或疑问。及时记录这些问题,并尝试列出可能的解决方案或需要寻求的帮助。有的时候,一些困难写下来,用写作或许就能逼出一些想法,想到可能的改进与调整。并且这些问题记录与解决死了是自己宝贵的经验财富。

这里我让AI写了一篇完整的任务笔记,任务为“撰写《多光子显微镜在临床应用的综述》”,作为示例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

# 撰写《多光子显微镜在临床应用的综述》

## 任务目的

* **核心目标**

撰写一篇全面、深入的综述文章,系统总结多光子显微镜(MPM)在临床领域的应用现状、技术优势及未来发展方向,为相关研究者和临床医生提供参考。

* **为什么重要?**

* 多光子显微镜作为一种新兴成像技术,在生物医学领域具有独特的优势,例如高分辨率、深层组织穿透能力以及对活体样本的低损伤性。

* 当前关于其临床应用的研究分散,缺乏系统性的总结,导致许多潜在用户对其了解不足。

* 通过这篇综述,希望推动该技术从实验室走向更广泛的临床实践,并激发更多跨学科合作。

* **受众分析**

* 生物医学研究人员

* 临床医生(尤其是病理学、肿瘤学、神经科学等领域)

* 医疗设备开发人员

## 行动计划

### 第1周:文献检索与筛选

* [ ] 使用PubMed、Web of Science等数据库进行文献检索

* [ ] 关键词包括“multi-photon microscopy,” “clinical application,” “in vivo imaging”等

* [ ] 收集近5年内发表的相关论文,重点关注高质量综述、实验研究和技术进展

* [ ] 记录每篇文献的核心内容及其引用情况,形成初步资料库

* [ ] 筛选文献并分类整理

* [ ] 按照技术原理、临床应用、挑战与局限进行分类

* [ ] 使用EndNote或Zotero进行文献管理

### 第2周:整理资料并构建框架

* [ ] 构建综述文章的框架

* [ ] 引言:介绍多光子显微镜的基本原理及其在生物医学中的意义

* [ ] 技术概述:详细描述MPM的工作机制、关键技术和最新改进

* [ ] 应用案例:按疾病类型或器官分类,总结其在不同临床场景中的实际应用

* [ ] 癌症诊断

* [ ] 神经退行性疾病监测

* [ ] 其他临床应用(如皮肤科、眼科等)

* [ ] 挑战与局限:讨论当前技术瓶颈(如成本、操作复杂性)及解决方案

* [ ] 展望与趋势:预测未来发展方向,如AI辅助分析、便携式设备研发等

* [ ] 制作初步的大纲文档

### 第3周:初稿撰写

* [ ] 按照框架逐步撰写初稿

* [ ] 引言部分:强调MPM的重要性和综述的目的

* [ ] 技术概述部分:详细描述MPM的技术原理和最新进展

* [ ] 应用案例部分:结合具体文献,展示MPM在不同临床场景中的应用

* [ ] 挑战与局限部分:分析当前技术的不足之处

* [ ] 展望与趋势部分:提出未来可能的研究方向

* [ ] 插入图表以增强可读性

* [ ] 技术原理图

* [ ] 典型图像示例

* [ ] 数据对比表格

### 第4周:修改完善并提交

* [ ] 自我检查

* [ ] 确认数据准确无误

* [ ] 避免遗漏重要研究成果

* [ ] 同行评审

* [ ] 联系两位领域专家进行审阅

* [ ] 根据反馈进行修改

* [ ] 最终定稿并提交

## **参考文献列表整理**

以下是计划引用的主要参考文献,这些文献将用于支持文章的技术原理、临床应用案例、挑战与局限性分析,以及未来发展趋势的展望。

##### **技术原理与基础**

1. Denk, W., Strickler, J. H., & Webb, W. W. (1990). Two-photon laser scanning fluorescence microscopy. *Science*, 248(4951), 73-76.

* **引用目的**:介绍多光子显微镜的基本原理和首次实现的技术细节。

2. Zipfel, W. R., Williams, R. M., & Webb, W. W. (2003). Nonlinear magic: multiphoton microscopy in the biosciences. *Nature Biotechnology*, 21(11), 1369-1377.

* **引用目的**:详细阐述多光子显微镜在生物医学中的应用潜力。

3. Helmchen, F., & Denk, W. (2005). Deep tissue two-photon microscopy. *Nature Methods*, 2(12), 932-940.

* **引用目的**:讨论多光子显微镜在深层组织成像中的技术优势。

##### **临床应用案例**

4. König, K., & Riemann, I. (2003). High-resolution multiphoton tomography of human skin with subcellular spatial resolution and picosecond time resolution. *Journal of Biomedical Optics*, 8(3), 432-439.

* **引用目的**:展示多光子显微镜在皮肤科中的应用,特别是皮肤癌的早期诊断。

5. Fu, Y., Huff, T. B., Wang, H. W., Wang, H., & Cheng, J. X. (2008). Ex vivo and in vivo imaging of myelin fibers in mouse brain by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy. *Optics Express*, 16(24), 19396-19409.

* **引用目的**:说明多光子显微镜在神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)中的应用。

6. Liu, G., et al. (2015). In vivo imaging of glioblastoma using a peptide-targeted near-infrared fluorescent probe. *Theranostics*, 5(9), 1028-1038.

* **引用目的**:探讨多光子显微镜在脑肿瘤诊断中的潜力。

##### **技术挑战与局限**

7. So, P. T., Kim, H., & Kochevar, I. E. (2000). Two-photon deep tissue ex vivo imaging of mouse dermal and subcutaneous structures. *Optics Express*, 6(10), 196-202.

* **引用目的**:分析多光子显微镜在深层组织成像中遇到的技术瓶颈。

8. Schaffer, C. B., Friedman, B., Nishimura, N., Schroeder, L. F., Tsai, P. S., Ebner, F. F., ... & Kleinfeld, D. (2006). Two-photon imaging of cortical surface microvessels reveals a robust redistribution of blood flow after vascular occlusion. *PLoS Biology*, 4(2), e22.

* **引用目的**:讨论多光子显微镜在活体成像中的局限性,特别是对血管系统的长期监测。

##### **未来发展趋势**

9. Betzig, E., Patterson, G. H., Sougrat, R., Lindwasser, O. W., Olenych, S., Bonifacino, J. S., ... & Hess, H. F. (2006). Imaging intracellular fluorescent proteins at nanometer resolution. *Science*, 313(5793), 1642-1645.

* **引用目的**:展望多光子显微镜与超分辨率成像技术的结合。

10. Chen, X., Zou, B., Wang, D., & Li, X. (2020). Recent advances in multiphoton microscopy for in vivo brain imaging. *Frontiers in Neuroscience*, 14, 576.

* **引用目的**:预测多光子显微镜在神经科学研究中的未来发展方向。

## **遇到的问题与解决方法**

* **问题1:文献数量庞大且质量参差不齐**

* 解决方法:优先选择高影响因子期刊的文章,并结合引用次数筛选出经典文献;同时利用EndNote或Zotero进行高效管理。

* **问题2:技术细节难以理解**

* 解决方法:咨询实验室同事或导师,补充基础知识;观看在线课程(如Coursera上的光学成像课程)。

* **问题3:如何平衡专业性和通俗性**

* 解决方法:针对不同段落调整语气,例如技术部分保持严谨,而引言和展望部分则更加贴近读者需求。

## **总结的经验**

* **经验1:提前制定详细计划至关重要**

在开始之前明确时间节点和任务分配,可以有效避免拖延和混乱。

* **经验2:注重结构化思维**

综述文章需要条理分明,因此建议先列出大纲,再逐步填充内容。

* **经验3:善用工具提高效率**

文献管理软件、绘图工具(如Adobe Illustrator)、语法检查器(如Grammarly)都能显著提升工作效率。

* **经验4:持续反思与迭代**

写作过程中不断回顾初衷,确保内容始终围绕主题展开,同时根据反馈及时调整方向。

## 每日行动清单应该怎么有效建立?如何摆脱低效忙碌

在信息过载的现代职场中,许多人将每日待办清单变成了“焦虑清单”:密密麻麻的任务看似井井有条,实际执行时却常常陷入“做不完→自责→继续堆积”的恶性循环。问题的根源往往在于**行动清单与核心目标脱节**——我们忙着处理浮在水面的琐事,却忽略了真正推动目标前进的深层任务。防弹笔记法将揭示如何建立真正有效的每日行动系统。

> 核心观点:

>

> - 建立有效的每日行动清单笔记,要先有核心任务笔记,从中挑选行动放入每日待办清单,避免从杂事直接建立。

>

> - 实现:滴答清单按项目来组织任务,然后把任务设置为今天,就可以形成每日待办清单了

> - 每周判断行动价值,将清单分为个人最有价值目标、要事、琐事三个层次,统一管理工作、生活和个人目标,且可根据实际情况持续修正,以此帮助我们合理规划时间、推进任务。

>

> - 实现:每周判断行动价值可以用滴答清单的最近七天功能

>

### **一、传统清单的三大致命陷阱**

在讨论解决方案前,先诊断常见误区:

1. **碎片化陷阱**:直接记录临时收到的邮件、会议待办、同事请求,导致清单成为随机任务集合

2. **资源错配,目标失焦**:80%时间消耗在20%低价值行动上。用简单易完成的小事(如整理桌面、回复普通邮件)填满清单,逃避核心难题。导致真正重要的事情被耽误

3. **清单碎片化**:缺乏与核心目标的强关联,清单成为被动反应的产物,随意创建和安排任务

4. **执行焦虑**:未完成事项像滚雪球般堆积,形成心理压力;

这些陷阱的本质,是**将“记录动作”等同于“目标管理”** 。而真正的解决方案,需要重构从目标到行动的完整链路。

### **二、防弹笔记法的核心逻辑:从「核心任务池」筛选每日行动**

传统上,**若直接从每天接收的杂事、资讯和想法中建立行动清单,往往会导致清单混乱、缺乏重点且难以执行**。而防弹笔记法强调,应先完成核心任务笔记的拆解与复盘修正,从中提取关键的下一步行动,再将这些行动纳入每日待办清单。这样的流程能确保每日行动有清晰的目标导向,与核心任务紧密相连。

防弹笔记法要求建立**双层过滤系统**:

1. **第一层:核心任务池(Core Task Pool)**

- 每个项目/目标建立独立笔记,用大纲结构持续积累:

- 长期目标拆解为阶段性里程碑

- 每个里程碑关联具体任务(标记优先级/所需资源/截止日)

- 任务下细化到可执行的下一步行动(Next Action)

- **关键原则**:所有临时产生的想法、待办必须先进入对应项目的核心笔记,经过价值判断后才可能进入执行阶段

2. **第二层:每日行动清单(Daily Action List)**

- 从核心任务池中筛选符合以下条件的行动:

- **高杠杆性**:对目标推进有直接推动作用

- **可完成性**:能在当日时间/精力范围内闭环

- **连续性**:与前一天进展形成连贯节奏

此外,待办清单工具虽具备快速记录和时间提醒等功能,但难以做出涉及“人的价值判断”的决策。

因此,防弹笔记法建议采用每周一次的视野来判断下一周的行动。当核心任务笔记和专案目标笔记建立完善后,这项工作将变得相对轻松。在判断时,可将行动清单分为三个层次:

- 需要推进进度的要事,主要指工作中重要且长期的任务或专案,应在工作时间优先处理;

- 对个人最有价值的目标,这类目标可能涉及生活、副业或个人成长项目,需利用零碎时间推进;

- 其他琐事,包括临时交办的小事和次要的意外处理事项,可在完成重要任务后的剩余时间处理 。

以滴答清单为例进行实践,可以新建多个项目清单,拆分好项目的执行顺序,之后每周安排好这一周各个项目的任务应该什么时候执行,每天只需要打开“今天”清单,就能得到每日行动清单了。

通过这种分层方式,实现工作、生活和个人目标的统一管理,明确不同时间段的工作重点,合理分配时间和精力。同时,在执行过程中,可根据实际情况对行动清单进行灵活调整。若当天任务提前完成,可从专案、任务管理系统中选取其他行动继续推进;若出现拖延情况,则需回到核心任务笔记,重新思考并拆解行动,使其更具可行性。

### **三、AI生成的示例**

#### **一、传统科研清单的陷阱:为什么你的计划总被打乱?**

许多神经科学研究生习惯按紧急程度罗列任务,导致清单沦为“救火日志”:

- **目标分散**:琐碎的显微镜维护、脑片制备操作挤占核心环路机制探索时间;

- **进度失控**:重复性参数优化、图像预处理消耗资源,关键论文节点延误;

- **成果断层**:钙信号数据无法有效串联成神经环路功能突破点。

**关键症结**:缺乏与课题里程碑的强关联,清单成为被动应对实验波动的工具,无法应对多光子成像实验中突发的技术问题和数据分析挑战。

#### **二、课题驱动法:四步构建“研究目标-成像实验/分析行动”转化链**

1. **建立课题核心任务池**(每周1次)

- 集中管理所有研究阶段目标、待验证神经环路假设及数据线索:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# 核心课题池-2024年8月

## 主攻方向:杏仁核环路调控恐惧记忆机制

- [ ] 里程碑1:完成杏仁核不同核团钙信号成像实验(优先级★★★)

- 下一步行动:制备病毒标记小鼠脑片 → 需4小时

## 交叉方向:开发新型图像降噪算法

- [ ] 里程碑2:测试基于深度学习的去噪模型效果(优先级★★)

- 下一步行动:准备包含噪声的模拟钙信号数据 → 需2小时

## 论文推进

- [ ] 成果1:Methods部分成像方法描述修订(优先级★)

- 下一步行动:补充多光子显微镜型号及参数信息 → 需1小时

2. **三层价值筛选法**(每周30分钟)

- 核心思想:**不仅关注科研价值,更要平衡个人发展与生活需求,确保精力分配的全局最优**。

- **第一层:突破性任务**(科研核心突破 + 个人长期价值积累)

- **科研方面**:直接影响论文创新性的核心实验/分析(如验证关键神经环路机制、开发创新成像方法);

- **个人发展方面**:对长期职业发展、技能提升至关重要的任务(如学习新的数据分析工具、撰写基金申请书初稿、参加学术会议准备);

- **时间策略**:安排在精力最充沛、思维最活跃时段(如上午实验时段或专注的写作时段),单日总量严格控制,确保高质量完成。

- **第二层:支撑性任务**(科研基础积累 + 个人价值维护)

- **科研方面**:保证科研项目顺利进行的基础性实验、数据处理、文献阅读(如常规成像实验、图像预处理、文献综述);

- **个人发展方面**:维护个人价值、提升生活品质的任务(如学习外语、锻炼身体、副业项目推进、技能提升课程学习);

- **时间策略**:批量处理相似操作,或利用相对专注但非最高效时段(如下午实验时段、通勤时间听网课),保证效率与持续性。

- **第三层:维护性任务**(科研事务 + 生活琐事)

- **科研方面**:实验室日常事务、仪器维护、组会准备、导师交办的临时任务(如试剂订购、显微镜日常维护、PPT制作、回复邮件);

- **生活方面**:日常生活琐事、临时性事务处理(如处理账单、预约理发、回复社交信息、处理突发的生活问题);

- **时间策略**:碎片时间处理,穿插在任务间隙,或集中在效率较低的时段(如实验等待时间、睡前时间处理琐事邮件)。

3. **动态生成科研日清单**(每天10分钟)

- **模板示例**:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

# 2024-08-12 行动清单 (科研 + 个人发展)

## 🔬 突破性任务(科研核心突破)

- [ ] 9:00-13:00 完成杏仁核到前额叶环路钙成像实验(关联里程碑1)

- ... (实验细节同前)

## 🚀 突破性任务(个人长期价值积累)

- [ ] 14:00-16:00 学习Python数据分析进阶课程 - Pandas模块

- 学习资源:Coursera课程链接

- 目标:掌握更高效的数据处理技巧,提升论文数据分析效率

## 📊 支撑性任务(科研基础积累)

- [ ] 16:30-17:30 运行图像预处理pipeline,处理8月10日成像数据

- ... (数据处理细节同前)

## 🏃 支撑性任务(个人价值维护)

- [ ] 18:00-19:00 健身房锻炼 - 力量训练

- 目标:保持健康体魄,提升精力

## 📑 维护性任务(科研事务)

- [ ] 19:30-20:00 回复导师,确认周三组会时间

## 🏡 维护性任务(生活琐事)

- [ ] 20:00-20:30 线上缴纳水电费

- 技巧

- 每日清单必须包含原始成像数据及分析结果存档路径:

1

2

3

4

- [ ] 10:00 采集XXX脑区钙信号图像

- 数据存储:`/ImagingData/20240812/RegionXXX_Raw.tif`

- 分析脚本:`/Code/Analysis/Calcium_Signal_Extraction.m`

- 对比参照:[[20240809_Batch3数据]],注意光漂白校正

- 在成像实验/分析任务中直接关联论文章节:

1

2

3

- [ ] 15:00 补充Fig.4不同环路激活比例的统计分析

- 对应章节:[[Results第2段,环路激活定量分析]]

- 所需数据:`/Analysis/Circuit_Activation_Ratio.csv`

### **结语:**

高效的行动清单,不是直接凭空列出任务,这样无法把控好任务优先级。真正切实好用的每日行动清单,应该从核心任务池里诞生,“先有核心任务笔记,再选择每日行动”。防弹笔记法建议采用每周一次的视野来判断下一周的行动。

## 笔记应该是动态的

防弹笔记法认为笔记不是一成不变的,而是应该随着任务的进展和环境的变化而不断更新和演化。不需要漂亮固定的笔记模板,持续修改的笔记是更好的笔记。不需要很厉害的资料分类,跟着任务流程变动的资料是更好用的资料。完美的管理流程不存在,但只要能跟着下一步行动调整,自然就有需要的流程。

> 我们想着如何一次写好笔记,我们写下资料后就想着如何放进整理系统然后就不要变动,我们开启一个专案或任务后就希望一口气规划好就照章行事。

>

> 这时候,我们会开始非常在意笔记的格式、模板,想要一次写好漂漂亮亮的思考笔记、会议笔记,于是也花了许多时间在设计笔记版面上。我们会在每次收集资料后花很多时间整理、标注,希望资料以后躺在一个完美的地方好让我取用(虽然最后总是事与愿违)。我们会绞尽脑汁设计各种管理流程,时间表、每日清单、甘特图、流程图,一旦这些专案任务笔记卡关了,也就有借口先不要继续进行下去。

>

> 在这样的“固定思维”思维中,我们也会想着要如何找到一套完美的笔记工具,要如何设计出一套完美的专案任务管理流程,最好这套工具可以满足我所有的问题与需求(但我们真正知道自己的问题与需求吗?),最好这套完美的专案任务管理流程可以做好计画就不要变动,我只要跟着执行就好(但真的做好计画,我们就自然而然会跟着执行吗?)。

>

> 最后,这些“固定思维”反而害我们写不出“核心任务笔记”,要不就是觉得写得不够好而没有动笔,要不就是卡关后下次又新增一则笔记,要不就是花了很多时间在整理设计,却没有花时间去真正执行看看、写写看。

>

## **防弹笔记法的五种笔记类型**

- **暂时的笔记**:初步记录的信息或想法,通常是碎片化的,需要进一步处理和整合。

- **核心任务笔记**:围绕一个具体任务或项目,将相关的行动、资料和想法集中在一个笔记中,帮助管理和推进任务。

- **知识与经验笔记**:

- 收集的资料经过处理和整理,包含了个人的理解和经验,可以用于未来的参考。

- 核心任务进行中和完成后对积累的知识和经验进行整理

- ❓与资料分类笔记的区别

- 是为了完成任务记的笔记、以及是完成任务后的总结笔记

- **永久型任务笔记**:长期存在的笔记,可以不断更新和使用的笔记,代表了在某个领域的持续进步。比如一直需要微调的工作流程、需要反复练习精进的技能、做完阅读笔记后需要不断实际实践的东西

- **专案目标笔记**:从核心任务笔记、永久型任务笔记、知识经验笔记中累积构建而成。用于管理大型项目或目标,将相关的任务笔记和资料整合在一起,形成一个完整的项目视图。比如专案目标笔记《亲子沟通》下,有阅读亲子书籍任务、有与孩子一起做手工任务,还有亲子沟通的技巧等知识经验笔记。

> 为什么要有专案目标笔记呢?

>

> - 不用专案目标笔记,就会变成你要在一大堆任务、知识经验中做整理,这样是“事倍功半的”。在少数的“专案目标笔记”中做管理,可以以少驭多,才是“事半功倍”的作法。

> - 明确自己的目标,避免很容易陷入某个任务而忽略了专案整体成效的问题

> - 整合过往的经历和经验,让知识得到复利

>

防弹笔记是一种动态的演化过程,这段过程分别是「收集箱、暂时的笔记、项目目标笔记、资源区知识与经验笔记、永久任务笔记」。 Esor 认为:「我们不是要整理笔记,而是**要保持笔记的修改**,区隔笔记的状态。 笔记需要的不是分类,而是**在不同阶段演化成不同的样貌**。」

当我们的系统更稳固,有更多的优化流程,也代表着我们拥有了更高的性能。

## 笔记常见误区

- **笔记常见误区**

- 盲目新增笔记,盲目卡片化

> 当你打开一则笔记,却无法看到这个事件、知识、任务的全貌。你发现这则笔记只是某件事情的其中一个碎片,你还不知道这是不是最新最重要的片段,当然你也搞不清楚相关的前后资讯还有哪些,甚至你可能忘记这个碎片是要跟哪个任务连结,要如何处理。当出现这样的情况,即使写了再多笔记,也只会觉得笔记是一团杂乱,无法真正有效帮助工作。

>

> 或是你花了很多时间整理出看似架构严明的系统,但发现每次打开某则笔记后,还需要继续往下、往前、往后翻好几个层次,才能让你找到真正需要的重点。而且这些层次还很容易在中间断掉(因为当时整理时可能漏掉几步),找到一半就失去连结,最后还是找不到自己最后想要的内容。

>

- 为了漂亮版面,导致笔记层次太多。为了分类,笔记太过破碎

> 例如为了进行一个线上课程专案,把每个单元课程需要的各种简报做一个分类,把课程的各种素材做了分类,把课程的想法做了分类,还设计出课程的分镜表分类、使用设备分类,感觉巨细靡遗。

>

> 尤其这几年Notion这类资料库工具十分热门,但我常常看到在合作专案时,有朋友用心且花时间的把“专案资料”整理出这样巨细靡遗的架构,用各种资料库格式做出漂亮的资料分层版面。但在真正执行专案时,这样的资料库最后常常使用率很低,变成只是把资料漂亮储存进去的架构,但真正要“执行任务”时,反而无法轻松看出任务的轻重缓急与下一步行动。甚至有时候要找个资料也都容易在多种分层的格式、多个资料库中迷航。

>

> 但回到目标来看,一个线上课程专案真正需要完成的目标,其实也就是“把每一个单元拍完”,如此而已。这时候,一个线上课程专案的“核心任务笔记”单位,可能是一个一个要具体拍好的单元,另外加上需要完成的行销任务、行政任务等等。

>

- 笔记记完就好了,我就不更新了

- 正确的笔记方式

- **笔记的生命是永久的**

一则笔记不会停留在事情这一次的完结,一个概念、想法、学习、问题的追究也不会有完结的一天,重复地在这一则笔记进行修正与连结,才能建立可被好好使用的笔记生命。

- **笔记是完整的,才有力量**

每一则笔记都是可以展开任务全貌的**第一层笔记**,在这第一层笔记中你就有足够信息帮助你完成这个任务。这样的笔记会是最有效能的笔记,

## 为什么要准备一个暂存笔记收集箱?

- **暂存工具的作用**:通过将杂乱的思绪和任务从大脑中移出,可以减轻认知负担,让我们更专注于当前的工作。在处理临时事项时,使用暂存工具(如便利贴或收集箱)可以避免干扰当前的工作流程,同时确保不会遗漏重要的信息。

- **暂存工具的使用方法**:

- **随时记录**:在便利贴或收集箱中快速记录下临时的想法和行动。

- **定期整理**:在适当的时间(如每天结束或每周规划时)将暂存的内容整理到正式的笔记系统中。

- **暂存工具的优势**:通过暂存工具,可以有效地管理临时事项,减少因频繁切换任务而带来的效率损失。

## 利用连结,建立减少摩擦力的笔记系统

- **连结的重要性**:通过在笔记之间建立连结,可以减少在执行任务时寻找资料的时间,提高工作效率。

- **连结的使用方法**:

- **将资料和档案连结到任务笔记中**:在任务笔记中插入相关资料的链接,确保在执行任务时能够快速访问。

- **用连结整理不同任务笔记的执行顺序**:通过连结来明确任务之间的主从关系和执行顺序。

- **用连结建立专案目标笔记的目录、入口**:通过连结来创建一个主控目录,管理所有相关的任务和资料笔记。

- **随手连结,节省设计连结的时间**:在处理任务时随手建立连结,而不是花费大量时间进行整理。

- **连结的优势**:通过连结,可以有效地减少生产力摩擦,提高任务执行的流畅性和效率。

## 更新而非新增笔记,让系统更稳固

- **更新笔记的优势**:持续更新现有的笔记,而不是不断新增新的笔记,可以保持系统的稳定性和一致性。

- **更新笔记的方法**:

- **工作上的大专案、小任务流程式连结**:在处理工作中的专案和任务时,将新的信息和进展更新到现有的笔记中。

- **生活中的经验笔记**:在日常生活中,将新的经验和想法更新到相关的笔记中,形成一个持续改进的系统。

- **学习笔记、思考笔记、写作笔记**:在学习和写作过程中,将新的想法和发现更新到现有的笔记中,确保内容的连贯性和完整性。

- **更新笔记的好处**:通过持续更新,可以保持笔记系统的稳定性和有效性,同时减少因不断新增笔记而带来的整理负担。

## 如何把人生写成一本属于自己的书

- **故事性**:通过写作来诠释自己的问题和经历,使笔记具有故事性。例如,作者在工作上的任务笔记中,不仅记录待办事项,还记录执行过程中遇到的问题和产生的想法。

- **任务性**:在写作中发想未来的情节,使笔记成为一个可以继续发展的起点。例如,作者在读书笔记中,不仅整理书中的重点,还结合自己的生活和工作进行反思。

- **主题性**:找出事件背后共通的主题,用固定笔记去累积主题。例如,作者设定“合约流程”为主题,记录处理合约流程的各种事件和经验。

## 防弹笔记法对双链笔记「网络状知识库」的看法

我看过许多利用 Obsidian、Logseq、Roam Research 等工具建立起来的“网络状知识库”,真的就只是一个连结很繁复的维基百科式资料库而已。他们的连结常常是建立在许多相关的关键字上面,于是就有了看起来很厉害的蜘蛛网图谱。但是,这刚好不是卢曼想要建立的卡片盒系统。

其实,“相关的关键字”这种连结,根本不用手动建立(甚至最好不要手动建立,因为人无完美,搜寻有时候更深入)。如果你使用数位笔记工具,搜寻相同的关键字就能找出来了。

我们真正需要手动建立的是流程式连结的“强连结”,是知识脉络的连结、工作顺序的连结。大致上可以有三种连结可能:

1. 这个知识主题(任务专案),是来自哪个上一层知识主题(任务专案)的子题目、子问题、子任务。

2. 这个知识主题(任务专案),到了哪一个段落还有未解问题、未完成进度,要延伸到下一层知识子题目(任务专案)继续拆解、执行。

3. 在这个段落、行动,需要参考另一个知识主题,作为辅助思考的参照。或是需要参考另一个任务专案笔记,作为经验参照。

防弹笔记认为,无论知识型、工作型的笔记,建立上面三种流程式连结足以。

## 防弹笔记法对「DailyNote笔记法」的看法

本部分文案由「防彈筆記法」GPTs生成

「防彈筆記法」GPTs链接:[https://chatgpt.com/g/g-Hdmtnc3A0-fang-dan-bi-ji-fa](https://chatgpt.com/g/g-Hdmtnc3A0-fang-dan-bi-ji-fa)

### **优点**:

1. **简洁高效**:

- **每日记录,易于实施**:DailyNote 强调每天记录,可以帮助用户快速整理当天的任务和反思。相比于复杂的笔记系统,它更加简洁,容易开始并保持连续性。

- **避免信息过载**:与更复杂的知识管理系统相比,DailyNote 聚焦于当前,帮助避免信息的堆积和过度分类,适合那些需要快速行动的人。

2. **清晰的日常目标导向**:

- **任务驱动**:每天都会记录当天的任务清单、待办事项、重要事件等,这样有助于集中精力在最重要的事情上,明确当天的目标并完成。

- **提高生产力**:通过每日记录,能够清晰看到自己当天的工作进展和效率,帮助维持高效的工作节奏。

3. **反思和调整**:

- **日常复盘**:在每个dailynote的结尾可以写下当日的反思,帮助总结当天的工作、情绪等,及时调整自己的行为和决策。这个反思环节有助于长远的自我提升。

4. **简单易用**:

- **低门槛**:无需复杂的系统设置和学习曲线,适合刚开始尝试笔记法的新人。大多数人可以快速上手。

### **缺点**:

《防弹笔记法》并不是否定DailyNote笔记法,而是认为它过于依赖于时间线的线性记录,容易陷入“只是记下”而缺乏后续的深度整理和反思。防弹笔记法认为,**仅仅记录每天的内容**,可能会导致以下几个问题:

1. **缺乏长期规划**:

- **局限于短期任务**:DailyNote 主要关注每天的任务和事件,可能会忽视长远的规划和目标。没有更深层次的系统来连接长期目标和日常行动,容易陷入短期工作模式。

- **缺乏战略性**:由于没有明确的长期视角,容易让人忽略跨日或跨周的更大项目和任务。

2. **难以承载复杂信息**:

- **信息深度有限**:DailyNote 适合快速记录和整理,但对于更复杂的项目、深度思考或长篇内容的记录来说,可能会显得力不从心。例如,某些跨日或跨项目的任务可能不适合在 DailyNote 中处理。

3. **容易陷入重复模式**:

- **缺乏变化**:如果每天的记录过于单一,可能会导致笔记内容重复,缺乏创新性。长期使用会让人感到枯燥和乏味,缺少灵感。

4. **难以系统化**:DailyNote 本身不是一个系统化的知识管理工具,容易导致信息分散、碎片化,难以在后期进行有效的整理和归纳。

5. **容易忽略深度思考**:

- **表面化**:如果过于依赖 DailyNote,可能会陷入“做事情”的状态,而忽视更深层次的思考和创意发掘。只是记录任务,可能无法带来对工作本质的深入反思。

> 💡我的感受

>

> 这些确实是dailynote笔记法/日记的问题,我使用这么久确实感觉dailynote不适合长期规划、也难以承载复杂信息、让人忽略深度思考

>

DailyNote 笔记法的核心是将每天的记录作为中心,围绕当天的任务、反思和重要事项展开。这种方法更为简洁,侧重于每日的具体行动和思考。

Esor 认为,DailyNote 笔记法在某些情况下过于简单,**会将精力过多地集中在当日的执行层面,忽略了对长期目标的规划和知识的深度管理**。

防弹笔记法的独特之处在于,它不仅仅关注日常笔记的记录,还加入了对长期计划、项目管理以及知识整理的深度思考。

## 《防弹笔记法》实践之怎么写日记:不用 dailynote 的传递型双链来积累笔记

> 20250211 尝试实践不用dailynote传递主题笔记,而是用反向链接和提及功能自动汇总当天做了什么

>

> 我想了下,也确实,之前写dailynote一直有以下问题

>

> - dailynote写一遍,然后主题笔记又写

> - 用dailynote积累主题笔记,比如时事,但是自己却几乎没点开看过,只积累,不查看

> - 写dailynote太自由了,导致自己会积累很多resources,现在要写笔记,必须要到主题笔记去写,增加阻力,让自己写的没那么舒服,我感觉应该会减少写不重要任务笔记的问题

> - 会导致自己优先看dailynote,而不是看主题笔记

>

> 尝试

>

> - dailynote模板添加别名(yyyymmdd,yyyy-mm-dd,yyyy.mm.dd,yyyy/mm/dd)方便通过提及查看

>

> - 发现思源笔记的别名不能有空格,是完全根据英文逗号分割的

> - dailynote去除复杂模板,只充当Inbox使用

> - dailynote依然自动添加到数据库,然后根据反链来汇总今天做了什么,整理到数据库里

> - 可能需要安装反链插件,直接让反链在末尾显示

>

> - 想了一下,还是不用了,思源的侧栏反链也习惯了。

> - 有一个问题,那么每日待办清单是写在日志里,还是哪里呢,月总结?

>

> - 写在日志里

>

- [如何在大量任务中管理日志? Obsidian、 Logseq 的防弹笔记实践](https://www.playpcesor.com/2023/02/obsidian-logseq.html)

- 在 Daily Note 中记录某个主题的内容, 然后使用双链功能传递给主题笔记,得到的依然是一团碎片

- 如果是使用 [Roam Research](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fwww.playpcesor.com%2F2020%2F04%2Froam-research.html)、 [Logseq](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fwww.playpcesor.com%2F2022%2F02%2Flogseq-roam-researchobsidian.html)、 [Obsidian](https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fwww.playpcesor.com%2F2020%2F06%2Fobsidian.html) 等双向链接笔记工具的朋友,会发现这类工具往往会提供一个「日志( Daily Note )」的功能,于是很多朋友就会「先从」日志开始,在其中想上今天发生的各种想法、行动,然后「链接」到行动背后的项目、任务笔记。

- 当我们是先写日志,才利用反向链接的功能连回项目任务笔记的时候,确实,我们可以在一则项目任务笔记中看到来自不同日志的统整碎片。 但是如果仔细看这样的自动反向链接,就会发现这些碎片是「没有真正的项目、任务结构」的,只是根据日期排列的内容,依然是一团碎片(只是统整在一起)。

- 虽然日记(日志、每日待办清单)可以快速速记各种经验、想法与行动,但是同一个任务、项目的细节反而会因此分散在不同的笔记中,最后就变得只能着眼当下的待办清单与日志,很难查找一个项目任务的完整执行流程,也就很难做覆盘、修正与重复利用

- 如果要在 Daily Note 中展示今天做了什么,要做什么,可以用嵌入块。这时候,就可以在「每日日志」中专注任务某一段内容的处理,查看任务的实际数据,但真正的内容是更新在「任务笔记」,而非日志中。

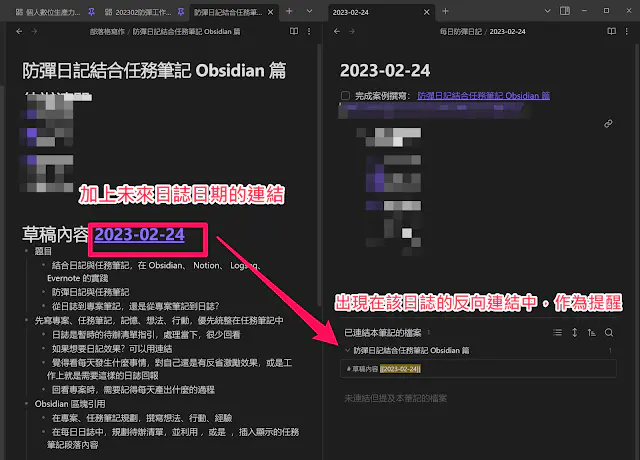

- 在任务笔记里,可以通过使用引用[[未来日期]]来实现任务日期安排

- [为什么我不写 Journal 日志? 以及我如何快速记录临时想法](https://www.playpcesor.com/2024/07/journal.html)

- 与其写一次在日志,又再写一次回到真正的任务、项目统整笔记中,不如一开始就写到任务笔记里。

- 要写日记,也是直接写在任务笔记里,让任务真正有效

- [2023 试试看开始这样写防弹日记,小改变让你的日记聚焦出目标](https://www.playpcesor.com/2023/01/2023.html)

- 记日记的问题

- 当我们想的日记是一天一则、一周一则这种以日期作为单位的笔记时,就会变成:「同一个任务的不同经验、想法、行动、情绪被分散在不同日记中,最后一个任务的经验难以重复被拿出来使用」,以及「一则日记中包含了不同任务的零散想法,却因为不完整而无法有效利用」。

- 在破碎的日记中仔细一看都是一些重复犯下的错误与反省,仿佛日记只能是一种纾压心情的循环仪式。

- Esor的方法:写主题笔记,而不是任务笔记

- Esor对dailynote笔记法的看法

评论:[2023 试试看开始这样写防弹日记,小改变让你的日记聚焦出目标](https://www.playpcesor.com/2023/01/2023.html?showComment=1674551218976#c3771289562755188992)

不在dailynote里用`[[主题]]`,来传递主题日记内容

而是直接在主题笔记里直接写日志,日志日期块引日记,然后反向链接到日记里

为什么要这样麻烦呢,因为在日记里写,一个是随心所欲,容易丢失目标进度,容易记录和目标不相关的事情,另一个是主题笔记直接写日志更能进行结构整理,强迫自己打开主题笔记,追踪进度

- [我如何将负面情绪写进防弹笔记系统中? 这样做任务更容易推进](https://www.playpcesor.com/2022/09/blog-post_9.html)

- 只有记下情绪本身并不够,因为引发情绪的背后总有一些具体的事情、行为。

> **首先,我自己确实经历过单纯写「情绪日记」或是画「情绪标记」的阶段,在这个阶段中,我觉得对当下的「放下」确实是有帮助的**。 透过书写,我能够把自己脑袋中模糊的心情,转化成具体的文字描述出来,这有助于帮助我更看清楚一点情绪的面貌,也让我能当下拉出一些距离,从而相对不会被情绪左右了我的行动(尤其是让负面情绪引发出有不好后果的负面行动)。

>

> 但是,这样写了一段时间,或许留下了很多心情日记,但是却发现「类似的心情」依然反复出现,甚至在同样的事情上不断的出现类似的负面情绪,于是就开始觉得,总不能只是当下的纾解,还希望能够写下来又能有真正未来的改变。

>

> 或者是画了许多情绪标记(类似每天的心情评分),或许可以看出一段时间的心情起伏,但除了知道自己前段时间心情相对好或不好外,似乎也难以真正的去覆盘,去调整保持心情正向、改变心情负向的各种具体因素。

>

- **把负面情绪写进相关的任务笔记中,而非零散的日记日志中。** 甚至写下引发情绪的行动后面。

- 把情绪转化成下一次可以改变的行动,**负面情绪代表有需要解决的问题、有需要重新设计的行动**,把发现的问题与调整的行动也写进任务笔记。

> 💡我的评价,确实,在日记里写下反思和情绪,之后的日记依然会反反复复出现,有的时候把情绪写下,与其说是记录,不是说说帮助自己放下情绪,可以安心期待明天。

>

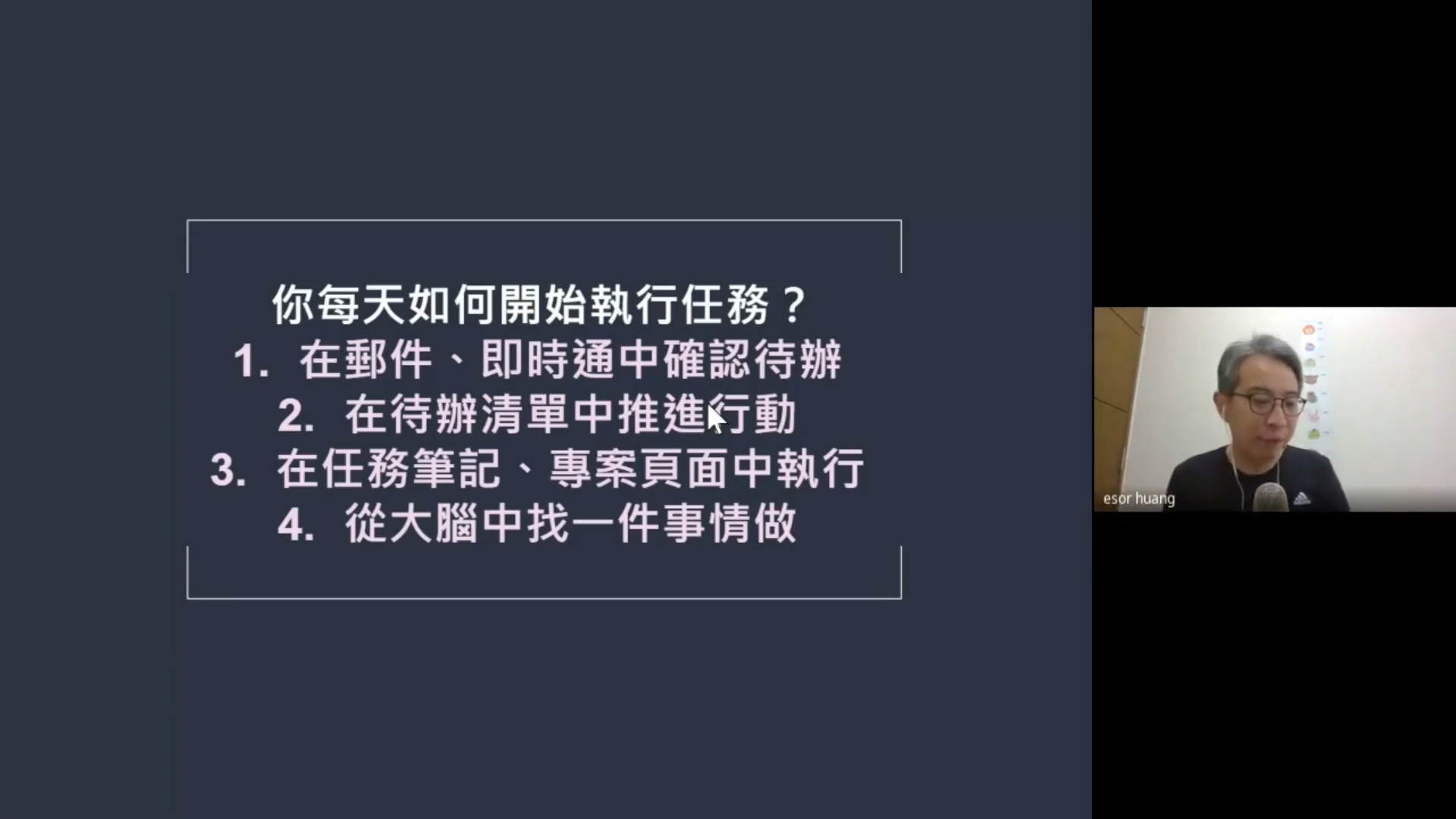

## 防弹笔记法推荐你每天如何开始执行任务

我们每天到底是如何,通常是如何开始推进我们工作或生活当中的那些任务?我们每天一睁开眼,或者一来到办公室,准备开始做事的时候,你平常到底会从下面4个步骤的哪一步,当做你的第一步,开始执行你每天的任务?你可能每一步都会用,但是我邀请大家想一想,然后回答我你比例最高的那一步,是下面的哪一个选项:

1. **查看电子邮件和即时通讯**:从邮件和即时通讯中寻找任务相关资料,或者查看是否有新的任务交办。

2. **查看待办清单**:按照前一天晚上或当天早上列出的代办清单推进任务。

3. **查看任务笔记或专案页面**:通过任务笔记或专案页面,明确当前最优先的任务和下一步行动。

4. **完全依赖大脑思考**:直接在脑海中思考今天要做什么任务,想到什么就做什么。

请大家思考一下,你最常使用的是哪一个选项?

首先第一个选项是什么呢?就是我每天准备要开始工作,要做的事情有一些重要的交办,有一些之前我们的讨论,之前的一些修正,在我的电子邮件跟及时通的讨论当中,或者有些资料在我的电子邮件当中。我每天开始执行任务的第一步,就是先打开这些讯息、资料来源的电子邮件和及时通,然后开始把我要做的那个任务相关的资料,从邮件和及时通当中找出来,然后开始来做我的任务。或者我不知道要做什么任务,所以我打开电子邮件和及时通,看看有没有人交办我什么事情,然后准备来开始做我每一天的任务,这是我目前最常使用的比例吗,那它就是选项一。

选项二,我每天会有一个代办清单。这个代办清单,或许是每天早上早起列出来的,或许是前一天晚上准备好的,或许是一个礼拜前准备好的,下个礼拜的代办清单。总之,我每天准备开始工作的第一步,我有一个代办清单,无论你怎么把它弄好的,你有一个代办清单,你会把它打开来,开始照着代办清单上的规划去推进你的行动,甚至今天出现什么临时的任务,我就把它写进我的代办清单当中。这是我开始执行任务,最常使用的这个选项吗?

第三个,我有一个任务笔记或者是专案页面的系统,无论在什么工具上。我有一个一个任务,一个一个专案的笔记页面。我每天开始执行任务的时候,我这个系统可以帮我找到我现在最优先的专案任务是什么。当我打开那个专案任务的笔记页面的时候,我会看到这个任务跟专案的规格、相关的资料,以及我之前到底做了哪些进度,完成哪些步骤,还没完成的下一步骤是什么。我每天开始执行任务的第一步是,我有一个任务笔记或专案笔记,只要一打开来,我马上就可以确认这个重要任务的下一步到底该做什么,你现在状态通常是选项3,来开始执行每天的任务吗?

还是123我都没有,我每天开始执行任务其实很单纯,就是在脑袋里面想,我现在到底该做什么事情,如果我想到了,我就去做,或者我先想到哪件事情,我就去做。好,给大家20秒钟的时间思考一下,1234目前,哪一个是现在开始执行任务,最常使用的选项呢?

---

**四个选项的优缺点分析**

- **依赖大脑思考**:大脑容易处于焦虑和混乱状态,难以做出正确判断。而且大脑容易忘记任务的进度和关键步骤,导致工作流程混乱。

- **查看电子邮件和即时通讯**:邮件和即时通讯的顺序并不代表任务的优先顺序。而且容易被新通知打断,导致主控权失控,忽略重要任务。

- **查看代办清单**:代办清单虽然有规划,但容易将同一任务的不同行动分散在不同日期,难以复盘和回顾任务的完整流程,缺乏整体视野。

- **查看任务笔记或专案页面**:这是防弹笔记法的核心。通过任务笔记,可以清晰地看到任务的目标、进度、下一步行动以及相关资料,避免任务碎片化,提高工作效率。

---

**防弹笔记法的核心理念**

防弹笔记法的核心是**以任务和专案为导向**,而不是单纯地整理资料。我们需要建立一个系统,将任务的行动流程和相关资料集中管理,而不是分散在不同的地方。这样,我们可以更清晰地看到任务的全貌,更有效地推进任务。

例如,对于一个线上导读会,所有的行动(如文案撰写、报名表设计、简报制作、活动宣传等)都应该集中在一则核心任务笔记中。这样,我们可以在任务笔记中轻松地看到任务的进度、下一步行动以及相关资料,避免任务碎片化。

## 整理任务而非资料

#### 整理任务是什么意思?

整理任务的意思,就是在一则笔记里面去思考这个任务的目标是什么?这个任务要解决哪些关键的问题?为了解决那个关键的问题,我到底要做哪些行动才好呢?做这些行动的步骤,我产生了哪些资料?这个资料,我以后要怎么在这个任务笔记上有效的把它找到?或者在未来的某个行动上,我要准确的看到,那个我需要的这个资料呢?

整理任务的意思,就是这个任务,我到底要如何把它有效的执行完成?这个执行完成的过程,如何帮我产出一个有效的价值?这是我们笔记当中唯一需要思考的东西。

#### 整理资料是什么意思?

整理资料的意思,就是将我们在任务执行过程中产生的各种信息、文件、数据等进行分类、归档和存储,想着在未来需要时能够快速找到并加以利用。

我们大多数人,整理资料本身不会帮我们完成任何的工作进度。过度的整理资料,往往反而是生产力的浪费,会让我们没有时间去真正执行我们的任务。除非你的工作刚好就是整理资料,那就另当别论。

在整理的流程当中,我们一定要一直思考一个关键,不要过度整理、不要过度整理。

# 感想

## 学习不应该只是为了学习,学了就应该去做

学习不应该只是为了学习,之前我读一本书,就是原原本本的整理书籍的内容,但是防弹笔记法告诉我,书籍的内容不重要,我为什么读这本书、读完这本书之后我要干什么才重要!

比如读一本编程书,如果是为了建网站,那就新建一个建网站的任务笔记,一边读一边建,或者读完了再去建

比如读一本情商的书,那就去实际去锻炼自己的口才

所以「知行合一」,学习了不行动,就会遗忘,就是白用功!

也只有这样,学习是抱着目标,抱着任务去做,才能更高效去做,才能更专注地学习

应该是“输出决定输入”,而不是幻想着“输入能决定输出”,量变引起质变,根本不切实际,是舍本逐末

## 整理任务而非资料

整理任务而非资料[^6]

这个算是自己科研过程中和学习过程中一个很大的问题

比如做项目,总是想着把数据整理好,然后我再做事,结果因为拖延一直不做事,正确做法应该是明确自己的任务,等到任务要数据了,我再去整理,这样反而整理更高效(当然平常就应该注重数据的整理,而不是事后花时间整理很多数据,不过科研工作流我真的没有建立起来)。而且就算数据整理好了又怎样呢,我如果没想好接下来课题应该怎么做,这些数据怎么用,不满意数据该怎么优化,那我要哪些没用的数据有什么用?

比如学习一个领域知识,总是想着我要把这个领域的知识框架搭出来,而不是想着我要用这个知识去做什么,常常没有明确目的在学习

# 问题

## ❓任务要不要归档,还是编号来表示当前和过去的任务

## ❓防弹笔记法的笔记类型有哪些,怎么根据防弹笔记法区分笔记本

> 结论:没有必要区分笔记本、区分分类,只要当前的任务你能在显眼的地方找到,过去的笔记你能通过搜索找到就可以。

>

下面是探索用笔记本分类的过程,最终以失败告终,其中一部分是因为思源笔记的笔记本迁移、重命名实在过累。

形式1:

- 工作待办Work

- 工作项目

- 工作项目的一个子任务

- 专业学习Area

- 专案目标笔记:统计分析

- 核心任务笔记:学习PCA

- 归档

- 兴趣爱好Resources(Resources也当成project去努力精进,而不是只是打发时间的兴趣爱好)

- 专案目标笔记:尤克里里

- 核心任务笔记:学习指弹《晴天》

形式2:

- 工作待办Work

- 工作项目

- 工作项目的一个子任务

- 知识经验笔记Knowledge

- 主控台:用数据库、列表来管理专业学习Area和兴趣爱好Resources笔记

- 专业学习Area

- 专案目标笔记:统计分析

- 核心任务笔记:学习PCA

- 归档

- 兴趣爱好Resources(Resources也当成project去努力精进,而不是只是打发时间的兴趣爱好)

- 专案目标笔记:尤克里里

- 核心任务笔记:学习指弹《晴天》

- ✅个人笔记Personal

- 储物柜:买了什么东西,什么东西放在哪里

- 通讯录

- 个人简历

- 健康记录

- 密码本

- 资产与理财记录

- 学校笔记

- ✅概念笔记Note

- ✅日记本Diary

> 自己的想法

>

> - 防弹笔记法推荐自下而上,但是我喜欢自上而下,会更有目标

> - Area和Resource可能跟随存在变化

> - 知识与经验也建立专案目标笔记,借鉴INKP笔记法,叫做主题笔记

> - 思源笔记并不是太适合用文档树管理,主要是移动、重构的时候太麻烦了,用链接来管理,也符合防弹笔记法的概念

> - 貌似笔记的类型,没必要一个笔记类型就创建一个笔记本,只要用链接的形式来分类就好啦,关注自己要做什么,没必要纠结非要维护文档树。与其整理笔记,整理笔记架构和分类,不如整理任务,思考自己要做什么任务,笔记只要能找到就好啦,旧的笔记分类体系也没必要迁移到新笔记分类体系,只要要用的时候能找到就行了。

> - 所以防弹笔记法,其实并不推荐进行笔记分类,像PARA一样,也分知识经验笔记、任务笔记、专案目标笔记?

> - 其实思源笔记天生就适合用防弹笔记法,因为一篇笔记可以数百万字也不不卡顿

>

## 防弹笔记法的笔记类型有哪些,与PARA、卡片盒笔记法的区别和联系?

|特性/方法|防弹笔记法|PARA|卡片笔记法|

| -----------| ----------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|**笔记类型**|收集箱<br />知识与经验笔记<br />核心任务笔记<br />永久型任务笔记<br />专案目标笔记<br />|项目(Project)<br />领域(Area)<br />资源(Resource)<br />档案(Archive)<br />|闪念笔记(Fleeting notes)<br />文献笔记(Literature notes)<br />永久笔记(Permanent notes)<br />索引笔记(Index)<br />|

|**分类方式**|以任务为中心,围绕具体任务组织笔记|固定分类,分为项目、领域、资源和档案四个类别|以知识单元为卡片,通过双向链接建立联系|

|**动态性**|强调笔记的动态演化,持续更新和调整|资源可以转化为领域,项目完成转化为档案|卡片的动态更新和链接|

|**应用场景**|任务管理和项目执行|任务管理、知识管理和生活管理|知识积累、学术研究和复杂知识体系构建|

|**知识管理**|将相关信息整合到一个核心任务笔记中,多个核心任务笔记整合到专案笔记|通过分类管理知识,便于查找和回顾|通过卡片和链接构建知识体系,便于扩展和关联|

|**更新方式**|更新核心任务笔记以适应任务变化|在分类框架内更新笔记内容|添加和链接新的知识卡片以扩展知识|

防弹笔记法相当于是把PARA+卡片盒笔记法进行了整合

首先第一个选项是什么呢?就是我每天准备要开始工作,要做的事情有一些重要的交办,有一些之前我们的讨论,之前的一些修正,在我的电子邮件跟即时通的讨论当中,或者有些资料在我的电子邮件当中。我每天开始执行任务的第一步,就是先打开这些讯息、资料来源的电子邮件和即时通,然后开始把我要做的那个任务相关的资料,从邮件和即时通当中找出来,然后开始来做我的任务。或者我不知道要做什么任务,所以我打开电子邮件和即时通,看看有没有人交办我什么事情,然后准备来开始做我每一天的任务,这是我目前最常使用的比例吗,那它就是选项一。

选项二,我每天会有一个待办清单。这个待办清单,或许是每天早上早起列出来的,或许是前一天晚上准备好的,或许是一个礼拜前准备好的,下个礼拜的待办清单。总之,我每天准备开始工作的第一步,我有一个待办清单,无论你怎么把它弄好的,你有一个待办清单,你会把它打开来,开始照着待办清单上的规划去推进你的行动,甚至今天出现什么临时的任务,我就把它写进我的待办清单当中。这是我开始执行任务,最常使用的这个选项吗?

第三个,我有一个任务笔记或者是专案页面的系统,无论在什么工具上。我有一个一个任务,一个一个专案的笔记页面。我每天开始执行任务的时候,我这个系统可以帮我找到我现在最优先的专案任务是什么。当我打开那个专案任务的笔记页面的时候,我会看到这个任务跟专案的规格、相关的资料,以及我之前到底做了哪些进度,完成哪些步骤,还没完成的下一步骤是什么。我每天开始执行任务的第一步是,我有一个任务笔记或专案笔记,只要一打开来,我马上就可以确认这个重要任务的下一步到底该做什么,你现在状态通常是选项3,来开始执行每天的任务吗?

还是123我都没有,我每天开始执行任务其实很单纯,就是在脑袋里面想,我现在到底该做什么事情,如果我想到了,我就去做,或者我先想到哪件事情,我就去做。好,给大家20秒钟的时间思考一下,1234目前,哪一个是现在开始执行任务,最常使用的选项呢?邀请大家在通话讯息回答我。好,20秒的时间计时开始。

这四个选项各有什么样的优缺点?

### 完全依赖大脑思考行动

如果我们是从大脑开始执行任务的时候,会发生什么事情呢?大脑常常处在一个焦虑、混乱的状态。大多数人,对大多数人来说,大脑常常处在一个焦虑混乱的状态。当我今天心情比较不好,当我今天比较焦虑,当我正在烦恼着一些可能有些事情,感觉好像时间不够,好像做不完,好像今天有很多临时的事情,今天到底有没有办法推进那些重要的事情的时候,我们的大脑处在这种焦虑的状态底下,通常是很难做出正确的判断,到底哪一个是,我现在最应该去推进的任务?哪一个是我在这个任务底下,最应该推进的下一步行动?

**大脑还有一个特性就是非常容易忘记。** 忘记对大脑来说其实是一个保护机制,可是忘记对于工作来说,却是一个很严重的问题。大脑很容易忘记当我被打断之前,我这个任务到底做到什么步骤?大脑很容易忘记,我现在手边到底有哪些任务必须赶快推进?大脑很容易忘记或许是前几天,或许上个礼拜的会议当中,我要做某一个任务的关键下一步,而我应该要今天去做。当大脑处在一个又容易焦虑,很容易心情不好,很容易被我们的感觉影响,又非常容易忘记的状态,透过大脑来判断,我们要执行什么事情,其实就是一个风险很高的行动。当然有时候我们会觉得,凭直觉好像也不错。那个前提是,我先有一个稳固的系统,我在系统当中,用我的直觉去挑选优先顺序,这个我觉得合理。如果我的第一步,就是要从大脑中直接找一件事情来做,我觉得这是风险非常高的一件事情。

### 根据电子邮件和即时通讯行动

既然大脑这么不可靠,又很容易混乱,于是大家就想说,我必须要找一个地方去确认。如果我要确认那件事情的地方,是在于电子邮件即时通这样的地方,那会发生什么事情呢?电子邮件跟即时通寄来的顺序,是我们任务的执行顺序吗?大家想一个问题,**电子邮件寄给我们的顺序,即时通上面讨论的顺序,是我们要做的任务的优先顺序和行动顺序吗?** 仔细一想就知道,绝对不可能是。既然他绝对不可能是,当我回到电子邮件和即时通,照着那个时间轴去看这几个礼拜的邮件,零零散散每一天的讨论串,我要怎么判断出这个任务的最好的行动顺序,和优先顺序是什么?很难以判断,因为电子邮件和即时通寄给我们的顺序,他们在这些工具上的排列顺序,往往不是任务的执行顺序。我们就会很容易导致工作流程、优先顺序不明的问题。我们容易去做那些最近今天寄给我的某个邮件和即时通,却忽略了可能是前几天,但其实对今天来讲是更重要的那一步行动。我相信大家一定都有类似的经验,因此而漏掉了一些重要的行动。

在电子邮件和即时通当中确认事情,还有一个很严重的问题,就是我很容易被通知影响。比如说我打开电子邮件,打开即时通,可能就会收到新邮件新即时通的通知。这时候,一般人正常的人也都会不知不觉的,忍不住要先去处理那个新的讯息。这时候一样的,我们的主控权就被打乱了。我们很容易明明是最重要的步骤,我漏掉了没有现在赶快去做,把时间花在不对的事情上,甚至很容易会漏掉一些可能是前几个礼拜寄给我的一封重要的邮件,可能是两三天前,在某个讨论当中的重要更新,我可能就在行动的过程中漏掉了。

### 根据待办清单行动

大多数朋友看起来,你可能有意识到这个问题,我们就会准备一个待办清单,来处理我们的大大小小的,每一天的行动。行动清单有没有问题呢?我觉得行动清单肯定也是有问题的。我这边就举一个例子来跟大家分享一下。通常我们怎么列每天的待办清单?通常列法大概像是这样,我礼拜一礼拜二礼拜三礼拜四礼拜五,每一天的待办清单,每一天的行动清单。我什么时候安排每一天的待办清单,有排好的几步行动,接下来可能那一天多出了一些临时的事情,我在行动清单上,会很自然的把他排在那一天的行动清单。有些行动,我当下预判可能是礼拜三要做,我可能先把他预判排在礼拜三的行动,或预判排在礼拜四的行动。你可能说,Esor这没问题,我们日常生活工作流程,不就是我要拍每一天的行动,每一天的待办清单吗?

这里面其实我觉得问题还蛮大的,其中最关键的一个问题是,像这样礼拜一有一个行动,可能是要我写一段文案。礼拜二肯定有个行动,希望我设计一下某个活动的报名表单。到礼拜三有个行动,希望我发一封电子报宣传某一个活动。礼拜四可能其中有个行动,需要我做一份简报。我某一个活动需要一个简报。看起来它分散在4天的不同的行动。如果我们仔细一想就会发现,原来是我要做线上导读会的文案,原来是我要做线上导读会的报名表,原来是我要做线上导读会的要发送的电子报,原来是我准备线上导读会的准备简报的行动。明明是同一个任务的四个关键的行动,却被分散在四天不同的待办清单,或者四天不同的工作日记日志上面。

问题是什么呢?第一个问题,因为执行过程很分散,所以我们很容易做完一个任务之后,我们要回顾这个任务到底实际做了哪些步骤?有没有漏掉什么步骤没有做?有没有在什么环节加入什么步骤?这些步骤的优先顺序是什么?我们很难复盘,很难做反省。我们最后只会产生一些很笼统的反省,比如说下次应该努力一点,下次应该提早一点,下次应该再多花时间做宣传。这些反省都很笼统,真正的反省应该是说,所以我应该在发电子报之前,再加入什么行动?所以我写文案之前,我应该先要先准备什么资料?下次才有可能办出一个更成功的活动。这才是真正的复盘,这才是真正的反省。通常为什么我们做不到,因为很有可能我们在一个待办清清单的系统当中,只是把那个任务做完,但我们很难回顾那个任务到底零零散散的做了哪些具体的步骤,做了哪些具体的行动。当我们又遇到类似的任务,想要重复上次的经验的时候,我们往往只能重复一些很笼统的经验,我们没办法重现上次的一个最佳的行动的流程,甚至因此很多事情明明是类似的,但我们每次都是重新开始做,每次都是从头开始做,甚至因此而会重复犯错,然后因此而会漏掉一些很关键的重点。

**这样的系统,我觉得换个角度来讲,它有点像是只是把很分散的电子邮件和即时通的一些杂乱的交办,移到另外一个叫做待办清单上的东西而已**。很像我只是把原本在电子邮件即时通上面的一些杂乱的搅拌,把它移到另外一个叫待办清单的东西上,但我还是很杂乱,因为同一个任务的行动分散在很多不同的日期,不同的待办清单,不同的位置上面。会不会很有可能,我当一个任务做到一半被打断的时候,我也很难回顾说我到底现在这个任务到底做了哪些步骤?到底实际上做到什么这个行动了?下一步行动到底该做什么?有没有什么我绝对不能漏掉的行动?有时候,我们很难在这样的分散的工作日志、分散的待办清单上把它完成。更重要的是,这样的过程很容易让我们缺乏一种目标,同整的视野。我们可能礼拜一看到了,我要写个文案,我要寄一封信,我要准备一个报告,很多分散的行动。这些行动背后,到底哪一个行动比较重要?这些行动背后它是一个共同的专案,还是不同的专案?到底是同一个任务的不同行动,还是不同任务的哪一个进度的关键的行动?有时候,我们在这些杂乱的行动清单里面,反而会让我们的工作流程越来越混乱。最后变成好像还是只能像是在电子邮件集时候,那样子追着我们的行动跑,好像变成只能够这样子而已。

### 根据任务笔记或专案页面行动

在防弹笔记法这样的系统里面,我就希望能帮助大家做一个翻转,破碎工作流程的关键的第一步就是我们可以从刚才的选项三来开始建立我们的系统。每天要执行我们的任务,我们从我们的选项3开始,就是从我们慢慢的简单轻松累积好的任务笔记、专案笔记里面开始来执行我们的任务。这是什么意思呢?我就来跟大家分享一下,实际的系统长成什么样子,什么叫做在一个专案和任务的笔记中,开始执行我的任务呢?

今晚的线上导读会,过程当中可能要做很多很多的行动,行动的过程可能有很多很多的资料。对我来说,这些要做的行动,我做过什么行动,我还没做什么行动,我需要什么资料,它不会分散在不同日期的工作日志,不会分散在不同日期的待办清单,当然也不会分散在不同的电子邮件、即时通或者不同的分类当中,它就会聚焦在一则今天的线上导读会的核心的任务笔记里面。我可以在一则笔记里面就掌控对于这个任务的目标的规划,我的一些目标规划的流程,报名表的设计,报名表的目前的报名的状况。我要开始制作简报了,制作简报的行动流程,我做了什么步骤?我在哪些步骤产生了什么样的想法,产生了一个什么样的大纲,产生了一些什么样的需要的档案。到了今天晚上,正活动要开始之前,有哪些关键步骤要做,我做了哪些关键步骤?等一下活动快要结束的时候,我还有哪些关键步骤要做?还有哪些活动没有办?在活动过程当中,每一次不同的活动,大家问了哪些不同的问题。关于这个任务的,他的所有的行动流程,这些行动流程当中产生的资料,对我来说,都整理在这一则核心任务笔记里面。

我要确认这个核心,这个任务到底要采取什么行动的时候,我又先回到这一个任务笔记,让我去确认到底我现在做到哪一步行动,下一步行动到底要该做什么。现在有一个人临时跟我交办一件事情,比如说这事之前也是真实发生的,我那时候准备到一个阶段,一个伙伴跟我说,Esor,我要请你在简报的最后一页,放上这些防弹笔记法的电子书的QR code。我就可以明确的知道他现在交办我的这个行动需要的资料,我要放在哪里?那时候我正做到我的简报,准备的一开始的流程而已。我知道那个步骤我还不需要马上做,立刻把刚才还交办我的电子书的相关步骤,放在我做完简报的最后一步再做就可以了,把资料也相关的资料档案也放进来。

我就可以更精更精准地在这样子的一则任务笔记里面,去判断随时插入来的临时任行动,到底有没有需要今天做,才不会一直累积到今天的待办清单,结果每天的待办清单都变成有很多打过不了的这个待办清单。我可以在任务笔记里面,更容易的判断临时插入来的行动,应该放入哪一个任务,哪一个专案的哪一步行动当中。当我要推进行动的时候,我可以回到专案和任务的笔记里面,去确认我到底之前做了什么行动,下一步行动到底要该做什么。我也可以应付任务,常常会做一半做一半,然后就被打断,被叫去开会,再回来做,对我来讲都不是什么太大的问题,因为我的任务笔记随时可以帮我追踪,到底现在做了哪些步骤,哪些步骤还没有做。

我希望在防弹笔记法当中帮助大家建立起来系统,一打开系统,我们不要看到的是每天不同日期的零散的行动,当然也不能是像是电子邮件即时通那样零散破碎的资料,那样都是一个破碎的工作流程的系统。我希望我一打开我的系统,无论我是建构在evernote、 notion、 还是obsidian,还是任何的笔记,甚至笔记工具上,我都希望我一打开我的笔记系统看起来是像左边这样的笔记。左边这样的笔记清单代表什么意思呢?代表说我一打开我都没有做任何的过滤,没有做任何的整理。我可以非常清清楚楚的看到,我现在要做一个线上导读会,这对我来讲是这阵子最重要的一个任务。我最近有一篇很想写的文章,我已经写到了哪个阶段?我已经完成了哪些内容?接下来还有哪些步骤可以做。我有个生活上的小任务,我怎么规划他的,目前做到什么阶段?我记录追踪到什么样的阶段。我跟应辰老师一起合作一个这个podcast的节目,目前这个节目的目标规划到哪里?已经完成了哪些集数?接下来还想要推进什么样的题目?接下来我有一个企业内训的课程,这个课程我准备到什么阶段?接下来要做什么样的准备。有一个比较有趣的,生活中我想跟老婆一起追的美剧、韩剧,目前追到什么阶段?还有什么可以做的。当然今年的防弹笔记法这本书,这个专案,我现在推进到什么阶段?下个阶段到底该做什么?再打开这个专案笔记卷动一下我就知道。下个阶段很清楚,因为还没打勾,就是要办好这一系列的直播活动,一直到9月初。接下来,我打算撰写一系列相关的在这个活动当中,我收集到的问答,然后把它阐述成一篇一篇的文章。我跟我小朋友想要规划他接下要上小学的计划,很清楚的。当我们打开我们的系统,没有任何的过滤整理,我可以一览无遗的,就像刚才活动前SIM问的那个问题一样,我希望我打开我的系统,第一眼就是非常聚焦,一览无遗的,都是一个个我的工作人生生活当中重要的当下应该要关注到,应该要去执行他的一个一个任务和专案的笔记。不会是零散的行动,因为到底写文案重不重要呢?到底寄报名表重不重要?真该回头问,他背后到底是要办哪一个活动?如果那个活动重要,这个行动就重要,如果那个活动不紧急,这个行动就不重要。关键就是我能不能看到,是一个一个聚焦的这个专案和任务的笔记。或许我们能够建立这样的笔记系统,每一天就从一打开我们的系统,看到的就是一个个重要的目标,一个个重要的任务的笔记,笔记当中,可以帮我很轻松的确认做到哪里,累积了什么资料,下一步该做什么。这对我们来讲会是一个更轻松更聚焦的系统,而且避免刚才的破碎的工作流程。

这,也是防弹笔记法跟子弹笔记法之间的一个关键的翻转。子弹笔记法盛行了很多年之后,我发现我常常收到一些学员和朋友的提问,Esor,我设计出了一个很漂亮的工作日志,我规划了每天的待办清单,可是为什么还是很多行动做不到呢?而且我还是觉得常常工作,就是觉得很忙碌,但是又觉得瞎忙,然后又觉得好像系统很凌乱,到底是什么样的问题呢?待办清单,本质上不是待办清单不重要,我觉得待办清单应该是我们系统的最后一步,它不是我们执行任务的第一步,它只是最后一步,而且甚至只是一个辅助的作用。真正关键的是,我们能不能建构起我们的一则一则专案和任务的笔记?这就代表我们能建构出一则一个一个我们专案和任务,我们想要如何好好把它执行完成的流程能够建构起来。我们才能够拥有一个有生产力的系统,反而要避免让自己变成只是在每天的待办清单上杂乱的行动,每天的待办清单不断的累积行动。就算每天的工作日,待办清单整理的再完整再漂亮,可能我们的工作流程其实还是很破碎的。

说到底,这也不是防弹笔记、子弹笔记的问题,如果要仔细去读瑞德卡洛的那一本子弹笔记的创始人瑞德卡洛的那本子弹笔记法的书,大家一开始很容易被前面他设计很多子弹符号的那个待办清单所吸引,尤其我看到很多子弹笔记的范本,也都是强调前面的每天的待办清单和形式力怎么设计的这个步骤。如果你去看瑞德卡洛那本书,我觉得他更强调的是后面专案笔记的群主怎么建立起来,说到底,我们要有一个有效的待办清单,一定是我要先有一个有效的、聚焦的专案和任务,我才从专案和任务的笔记去归纳出我的待办清单,这个逻辑一定要是这样子,才有可能有一个每天有效的行动清单。

防弹笔记法第一步就是希望做出这样的反转。之所以取名为防弹笔记法,就是希望**帮助大家跳出那种好像要先去列每天的工作日志,然后拼命累积每天待办清单的思维**,而是**防弹**,**先从慢慢的累积整理,我到底要聚焦的专案和任务的笔记是什么,像是把自己建构一个基地和保护罩一样,先把它建立起来,才能真正好好保护我们的生产力**。

我整理了几位朋友的问题,把它浓缩成两大问题,先来做一个阶段性的简单的回答。这些是大家在活动前陆续寄给我的一些提问,报名的时候寄给我的提问,我把浓缩成这两大问题,然后来回答。

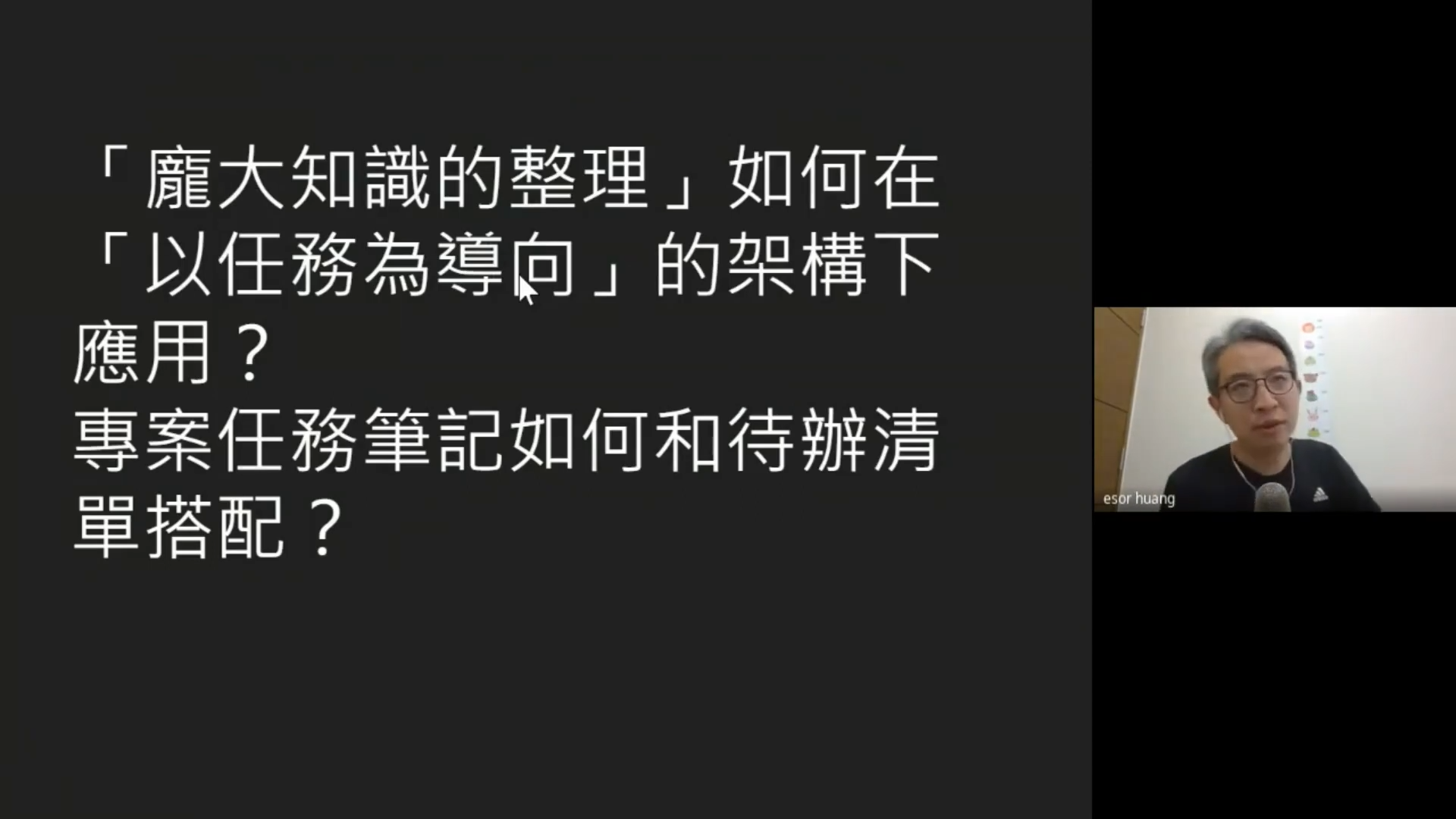

## 论文写作或是学习课程如何在「以任务为导向」的架构下应用?

第一个问题,有些朋友问到说,如果他的专案是比较像是论文写作或者是学习专案,有没有办法用我这种防弹笔记法,所谓核心任务为导向的这种整理方式呢?我的回答是这样子的,我就以我这一次写防弹笔记法这本书为例,直接举例给大家看。今年要写防弹笔记法这本书,我是这本书的作者,对我来讲当然是要把这本书写出来,第一个在写出来的过程当中,难道没有任何的其他的比如说行政任务或者写作之外的行动需要我去完成的吗?一定有。我肯定要构思一下封面想要怎么设计啊,我肯定要做什么样的宣传活动啊。

回到假设你真的是学习专案,真的是论文写作的专案,可不可以用任务型的防弹笔记法来规划呢?当然也可以,因为写论文真的只是在整理资料吗?如果我现在有个目标是学习专案,整理方法,就应该是整理资料的方法吗?应该不是,如果我要写一个论文,那你的目标专案会是什么呢?以我的角度来说,应该是第一个我要毕业,我要毕业是我的真正的专案。在毕业的过程当中,有一个关键的阶段性的产出是论文。你写完论文你就会毕业吗?仔细想想就知道不是,你可能还必须做一些行政流程,你可能必须在某些关键的时间,先去申报一些资料,你可能要必须要在某些时间,去规划好你的口试。你可能准备一些时间去做你的论文的英文大纲,上交到国图等等的行政流程的手续,这些你可能也都要关注到,绝对不是只是写完你的论文就好。

就算你的是个学习专案,你是个研究计划,这个过程当中,难道你没有一些具体的行动要去做吗?有没有需要做一些实验?那这里面,会不会有一些实际的行动步骤?就算你是一般在职场的工作者,你单纯想要学习,你为何而学习?你的学习难道就是要为了别人,以他已经写好的书的资料吗?应该不是吧,应该是为了要回头解决我的某个工作上的问题,或者是我要学某个新的技能,或者我要研究某个相关的兴趣,本质上就是一个任务。我要学一个技能,我要学程序,是不是想要架一个网站?我要如何透过我这个学习去把那个网站架出来?你就有一个架网站的任务或专案的目标的笔记。你的学习架构,应该要照着你要完成的那一个目标的成果,去进行规划才对。

任何的整理系统,我觉得**对绝大多数人来说,都不需要去做整理资料这个动作。我们真正要做的是整理任务**。如果我们明明是要整理任务,我们误会成我们要整理资料,这样我们就很难建立起一个有效的笔记系统,建立起一个有效的资料库。我觉得绝大多数人的问题都是,误把自己的需求,以为我要整理资料。在自己的资料库里面,就会越整理越麻烦。

我就举我的实际的书的例子,跟大家分享一下。我要做完这本书,我除了自己要写完文章,我要想想封面的文案,我要想想电子书要怎么设计。我要想想看,需要累积怎么宣传的素材?我要想想看,对于这本书的一些目标的相关的规划。我要想想看输出来之后,我可以邀请哪些人来跟我一起合作推广。我要想想看输出来之后,我可以做哪些行销的活动。这样就衍生出很多的这个任务的笔记了。

就算是在一个看起来好像完全只是构思和脑力激荡的笔记当中,我们真正的目的也不是整理资料。我要想我的封面文案要写哪些关键的内容,虽然要整理我上面要写的内容,我也需要裁剪出一些步骤,帮助我可以一步一步地把这个文案可以往下把它规划清楚。当我要在网络上,或者是去研究一些参考资料,看到一些我觉得可以用的文案的时候,对我来说,我也不是在整理资料,我是把那个我看到的东西,它如何变成我真正这本书需要用的文案的关键字。它会放在我的书名中吗?还是放在我的封底的诉求中?还是要放在封面的主要的关键字,还是主要的标语中呢?我会当下把它整理成我这个封面任务需要的样子。

我也是建议大家刚才问的那个问题,如果是知识型的,感觉是资料型的,我只是要写作,我只是要写一个论文,我只是要学习,这种核心任务的笔记方法还有用吗?应该说非常有用,因为我们常常是误把自己的需求,以为我要整理资料。我需要的不是整理资料,我需要的不是把网上人家的那几句话把它copy下来,这不是我需要做的。我需要做的是,怎么把它转化成这本书真正需要的内容。我记录了,当下就直接转化成我需要的内容。

来到我的这本书的文稿的撰写这时候就很像是看起来,就会很像是一个论文写作的任务。这时候一样的,一开始一个字都没有,有没有需要设计一些行动,让自己先有一些草稿的产出呢?

这时候就不会只是整理资料,我需要设计一些行动,让我的论文有一些草稿的产出,或者我需要设计一些行动,让我的阅读学习,或许是要养成习惯,或许是能够对我的生活工作真的有一些改变。一定是有一些行动,有一些行动,他就会开始变成真正的这个任务笔记了。

接下来当我在研究阅读,或者所谓的收集我这本书可能需要资料的时候,我其实也不是建立一个资料库,然后把我收集的资料东整理西整理,我其实很少这样子做,我真正的做法是这样子的。比如说我在网络上看到一篇文章,我觉得跟我现在正在写的这本书的某个章节、某个段落可能很有帮助。我不是把那篇文章收集下来,想办法去整理它,而是我就当下直接把它对应到可能我已经有一个基础的草稿。

我随便点一个3-6的这篇草稿,我就想想看,我收集我现在看到那个资料、那个文章,到底我想要在我这个论文的这个段落、这个章节,到底想要怎么使用它。我就当下把它连接进来,当下,甚至就改写成我论文大纲想要的样子。我在这样的过程逐步的累积,但是累积的核心都是,我到底如何写出我的正文,我到底如何设计完我的封面,都是一个一个以专案和任务为导向的方式去进行我的笔记,去进行我的整理。

这样的好处是什么,就是我刚才说的,当我一打开我的任务笔记,即使他是一个写作,我很清楚地看到,现在卡关了,但下一步可以做什么。我很清楚地看到目前的大纲,我整理到什么阶段?每个大纲呢,它到底目前已经连接到了哪些,或者收集到了哪些属于这个单元相关的一些碎片的资料。那时候我收集的时候,到底是想要怎么把它写进来,已经在每一次的笔记的过程当中,把它整理到一则一则的,任务笔记当中了。于是我们打开任务笔记,我们就可以立刻开始有效的采取我们的行动。

这是对于第一个的回答。

## 专案任务笔记如何和待办清单搭配?

又有很多朋友问我说伊色,如果我建构起了一个一个专案和任务的笔记,接下来每一天到底要如何行动呢?又如何跟我的每一天的待办清单,跟形势力去做搭配呢?简单扼要的说明一下,我大概这样子做。我的系统拥有一则一则重要的专案和任务笔记。每一则专案和任务笔记会告诉我,现在这个任务累积到什么阶段?进行到什么阶段?下一步可以做什么?要做下一步的时候需要用的资料,都已经在这个任务笔记当中了。

我的任务笔记、专案笔记,可以累积拆解在一个笔记当中,是不是就比较能够看出这个专案,这个任务到底有多少事情要做?有多少行动要做?在电脑玩物博客当中,也常常分享一个方法,叫做进攻型行事历。这是我9月的进攻型行事历,就会看到说我在上面就会规划好,那些对应的那些专案和任务笔记。目前做了多少行动?还有多少行动没有做?他什么时候交付?那个任务、那个专业需要留下多少时间?我就画出一些进度条到我的这个形式例上。

9月17号可能有一个课程要做,这个课程可能有很多个行动需要处理好。一则课程的这个笔记在哪里呢?防弹笔记法的课程,9月有一个课程,目前有规划到什么阶段?已经完成哪些行动?接下来还有哪些行动没有完成?这些行动需要多少的准备时间?我觉得把这个需要完成的、需要执行的准备时间,先预先的把它画在这个形式例上。核心是我先有专业和任务笔记,然后裁解出行动,有做了一定程度的准备,然后接下来把到底剩下还需要多少时间,把它保护在形式例上。

我也会有一个每周的待办清单。每周待办清单的执行方式,比如说像这一则笔记,就是我每周的待办清单,我通常会每个礼拜天晚上列一次。礼拜天前两天的晚上,我列接下来 7天的待办清单。这是礼拜二的待办清单,这是明天的,这是后天礼拜五礼拜六礼拜天,把它列出来之后,但是我怎么列的呢?我的列法就是来到我的刑事例,它就告诉我说,所以9月5号要专注什么事情,9月6号9月7号9月8号9月9号,那个进度条就告诉我,我应该要专注在什么专案或任务上。我就去搜寻那一则专案和任务的笔记,然后把那个专案任务笔记下一步还要做什么?开始预排在,比如说明天后天礼拜三礼拜四礼拜五。这样子预排下来,目的就是让我下个礼拜先有一个简单的待办清单,是每一天的,来自于真正已经聚焦的专案和任务的执意。

**待办清单不是不重要,它也是很重要,但是它应该是我先有专案和任务笔记完成之后的最后一步,它直接过滤出来的结果。** 这样我们就会有一个真正有效的,但是又不破碎的这个待办清单的流程。这个是今天最关键的一个思维,也是防弹笔记法跟子弹笔记法想要做的翻转。

## 避免过度整理资料,整理任务而非资料

接下来大家就会开始想一个问题,所以意思是希望我们在笔记系统当中,照着任务和专案的原则来整理出我们的任务笔记、专案笔记,在这过程中,在今天的导读会,给大家第二个关键的提醒,就是避免过度整理。什么是避免过度整理呢?整理本身,尤其是整理资料本身,不会帮我们完成任何的任务。除非你的工作刚好就是整理资料,那就另当别论。

我们大多数人,整理资料本身不会帮我们完成任何的工作进度。过度的整理资料,往往反而是生产力的浪费,会让我们没有时间去真正执行我们的任务。在整理的流程当中,我们一定要一直思考一个关键,不要过度整理、不要过度整理。

有朋友马上问了,整理任务是什么意思?整理任务的意思,就是在一则笔记里面去思考这个任务的目标是什么?这个任务要解决哪些关键的问题?为了解决那个关键的问题,我到底要做哪些行动才好呢?做这些行动的步骤,我产生了哪些资料?这个资料,我以后要怎么在这个任务笔记上有效的把它找到?或者在未来的某个行动上,我要准确的看到,那个我需要的这个资料呢?整理任务的意思,就是这个任务,我到底要如何把它有效的执行完成?这个执行完成的过程,如何帮我产出一个有效的价值?这是我们笔记当中唯一需要思考的东西。

整理任务的意思,我们要避免过度整理,就是要跳脱那一个只是在整理资料的思维。我来举几个例子,邀请大家一起来分享看看。

> 假设你现在有很多烘焙食谱的笔记,烘焙就是做面包做蛋糕,做点心做糕点,假设你有很多烘焙食谱的笔记,这时候你就想,我要不要来做个分类,让我以后比较好找到这些需要的烘焙食谱的笔记呢?比如说我利用高筋面粉来分类,以后我就可以快速的过滤出,我现在有一包高筋面粉可以用,我就可以快速过滤出找到这些食谱需要高筋面粉,我现在来手动建立一个高筋面粉的分类。Evernote选中可以用标签来做这样的分类,或者简单的放一建立一个资料夹,然后把高筋面粉需要高筋面粉的食谱,放进这个资料夹当中。

>

> 我们假设有数百则烘焙食谱的笔记,有没有需要为了以后需要高筋面粉的食材的笔记,拿来建立高筋面粉的分类呢?觉得有需要的朋友帮我选1,觉得一定不需要的朋友帮我选2,觉得我感觉需要,但是因为有时候真的没时间,没时间还是做事情比较重要,所以就当选3,看你的答案是1、2或3。

>

大多数朋友选2或3,有些朋友觉得应该需要吧,要不然以后我怎么找到?比如说我有一包高筋面粉快过期了,我怎么找到有哪些食谱可以用高筋面粉来做?然后赶快把我的高筋面粉消耗掉呢?

如果我们是在数位笔记工具上的话,我觉得其实不需要做这样的整理。数位笔记都有很足够的搜寻的功能,搜寻应该就可以搞找出这些我需要的高筋面粉的食谱了吧?我们来搜寻看看。我就很单纯地搜寻高筋面粉这样的关键字。这次我会找到什么样的笔记呢?我可能就会找到我买过的一个,我觉得这个效果还不错的,高筋面粉做吐司,做吐司当然需要高筋面粉做蜂蜜蛋糕,其中一部分需要高筋面粉做Bago,需要高筋面粉做披萨,可以来做泡芙,其中一部分可以来做乌龙面,可以来做韩国面包。搜寻高筋面粉,如果这个食谱里面有个食材需要高筋面粉,在数位笔记的工具当中,无论你使用什么工具,可不可以搜寻的出来?应该可以,里面如果有高筋面粉这个食材,搜寻高筋面粉,就一定可以找到这些食谱,虽然也会搜寻到一些不相关的笔记,左边这个过滤的结果,其就可以快速帮我过滤出那些需要高筋面粉的,这个最重要的食谱是什么吗?我只要跳过我视觉上跳过那些不相干的笔记其实就可以了。

意思就是因为我们的手动分类这件事情,手动整理资料这件事情,我们必须意识到一个问题是很难100%。如果我每一次新增一则食谱,我都要去判断,他到底要不要放进高筋面粉这个分类,那就一定会遇到有时候新增那个食谱很忙,或者自己忘掉,没有把它放进高筋面粉这个分类,没有加上高筋面粉这个标签的情况。所以一定会有遗漏。当你有这个遗漏的时候,我下次打开那个资料夹的分类,我打开那个标签来过滤,不就会漏掉那只笔记吗?不如直接搜寻,因为搜寻是一个更自动的分类。当我搜寻高筋面粉,不滤出里面有高筋面粉这个关键字的笔记,这个不是现在这个当下这些笔记里面有出现高筋面粉这四个字的一个最及时的自动化的分类的结果吗?左边这个搜寻结果,不就是一个最及时最自动化的分类的结果吗?我就可以在里面找到那些需要高筋面粉的食谱。

这就是避免过度整理。当我们想要做手动的整理的时候,一定要问自己一个问题,他是不是我搜寻就能找到?还有我以后到底会不会这样去找资料?以后真的会用高筋面粉去过滤我的食谱吗?如果不会,那我干嘛这样分类?或者我其实明明搜寻高筋面粉,就可以找得到这些食谱了,我干嘛还要手动去加上这样的分类呢?这样都会浪费我们很多的时间。

我这样讲,是因为我发现很多使用Evernote的人,他们很喜欢在他的笔记当中设很多很多的标签,很希望把所有的资料都要分类得很完整,我们才会心安。我也看过很多使用notion的朋友,notion不是可以建立资料库吗?资料库后面不是可以建立很多蓝位吗?就拼命的花很多时间去设计那个栏位,好像希望我的每一则笔记都要有很漂亮的栏位,我才会觉得心里很安定。这些都不一定是完成那个任务最关键的部分。完成那个任务最关键的部分,应该是这个任务到底要怎么执行?这个任务执行的步骤到底是什么?有没有我们需要改进的步骤?有没有我们下次不能做的步骤?这个才是笔记的核心。至于那些外在的资料整理,不重要。**真正重要的是,我可以找得到这个任务,然后把它好好的完成,这个才是刚刚好的整理好。**

## 对双链笔记链接、「网络状知识库」的看法

【[精准空降到 51:27](https://www.bilibili.com/video/BV1HuHTeiEH1/?share_source=copy_web&vd_source=505d8555a7c1be8a7588c2a533326a6e&t=3087)】

接下来我们来讲下一个问题。我以后会不会用到这样的分类?这个问题好核,非常的核心。我们每次要多加一个分类,多做一种整理的时候千万记得问自己,以后到底会不会这样打开来看?还有我打开来,这样打开来看的比例到底多高?如果是十年只会打开一次,或者一年才会打开一次,或者这个搜寻就找得到,不如就搜寻把它找出来,会是最节省时间的方法。

这几年有很多这种笔记连结的工具、卡片和笔记法,很棒的一本笔记法的书。这样的理论架构底下,诞生了很多很棒的数位工具,比如说room research、 obsidian、 logseq,如果知道的朋友就知道我在讲什么,不知道朋友也没关系,因为无伤大雅。任何笔记工具,我觉得都可以做出有效的笔记整理的,因为背后的逻辑没有那么复杂。就算是最老牌的Evernote、 OneNote或者是Notion,里面也都有笔记连接的功能。最新型的像obsidian这样的工具,它有一个自动双向连接的功能,a笔记连到b,b笔记就会提示一个自动的反向连接,是说我提示你,a笔记有连到你,大概是一个这样的意思。

我后来发现有很多学员、很多朋友跑来问我说Esor,这几年好流行那种连结式的笔记工具,我开始用了之后,**我以前是焦虑怎么设标签,怎么做分类,现在我开始焦虑怎么做连结?** 我总觉得我自己的连结做的还不够,我每次都在想,我这只笔记到底要不要再多连几则笔记比较好呢?我这只笔记到底要不要再连到另外几只笔记?我的连结会架构的更完整呢?最后,我的资料库就会展开一个姿势图谱,里面有个很漂亮的蜘蛛网,东连西连,连成一个很漂亮的网状的结构。我想要做成这样子的结果,所以我每次都很焦虑,在我到底要不要去继续,多联一下我的笔记。

我们来问大家这个问题。假设现在你的笔记系统当中,已经有很多跟克服拖延相关的笔记了。你在网络上看到一则,你觉得写的很棒的克服拖延相关的笔记。你把这则笔记收集下来,有没有需要把这则新收集的克服拖延的笔记,去跟你之前其他的也是克服拖延这个主题的相关的任务或资料的笔记,进行连结呢?把它们连在一起,然后连出一个克服拖延的知识网络。觉得需要的朋友选一,觉得一定不需要的朋友选二,觉得没时间就当做不需要的朋友选三。给大家15秒钟的时间想一想。

大家都想一想,笔记连结的意思就是说,我有一记,它跟什么笔记相关?烘焙的专案到了这边,我需要参考一个这个草莓鲜奶油蛋糕的相关的笔记,这就是一个连结,我点一下就可以帮我跳到,我怎么做出一个草莓鲜奶油蛋糕的这个笔记,这就叫做连结。

所有的数位笔记工具都可以做连接,你就可以把这些笔记互相连来连去,到底有没有需要做连结呢?我就来示范给大家看。

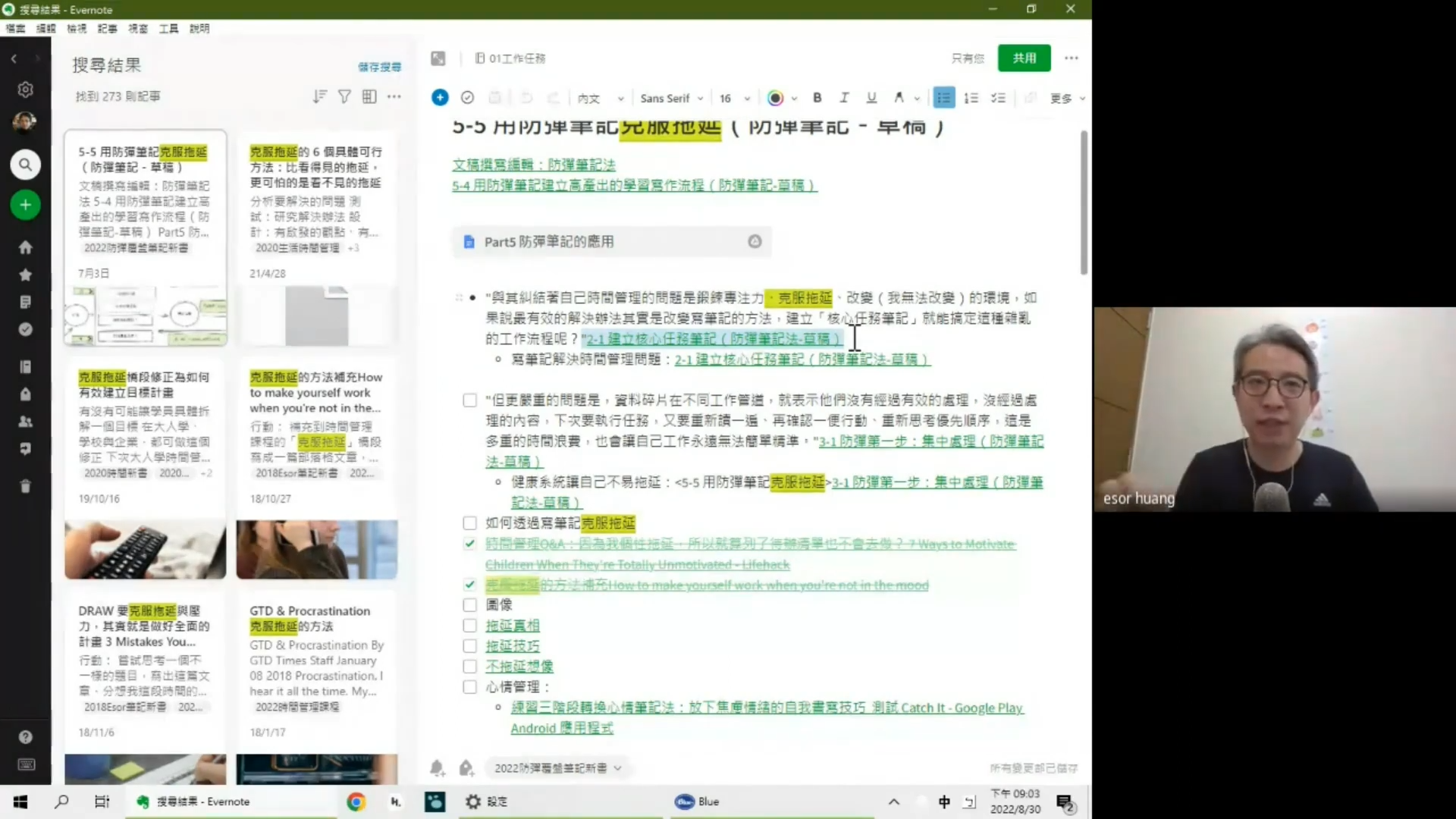

假如我现在需要看到我的笔记系统当中,我的Evernote 14,000多的笔记,我的笔记系统当中,克服拖延的姿势网络,我可不可以这样子做?我搜寻克服拖延,展开他的搜寻结果。这个搜寻结果会帮我找到什么呢?

会帮我找到我在防弹笔记法这本书最后一篇,归结到一个如何解决克服拖延的问题。我当时这篇文章的草稿,我博客文章写过的,一个克服拖延的6个具体的技巧。我的实体课程上课的时候,我设计的克服拖延的演练的桥段,我在中间修正的各种练习克服拖延的各种不同的技巧。我写过的另外一个克服拖延的方法,切入的角度,又是另外一个克服拖延的方法,切入的不同角度。我可能写过的文章,虽然他没有看到那个线,彼此之间的连结没有看到,这个搜寻结果难道不就是一个克服拖延的知识网络吗?反正这些笔记就是彼此相关吗?搜寻结果就是告诉我,就是这些笔记都彼此相关?这些笔记里面都会提到克服拖延的这个主题?都有克服拖延可以用的参考资料。有某一个阶段,我的克服拖延的解决步骤。**如果有需要当时为了这种相关去建立手动的连结吗?** 手动连结,跟刚才的资料夹的分类整理是一样的道理。既然它是手动,就不可能100%,**既然它不是100%,还不如我看我的搜寻结果**,大家觉得是不是这样?

我并不是说连结不重要,连结很重要。连结是数位笔记工具当中,甚至纸本笔记当中,**最重要的一种整理方法**,子弹笔记说要用有目录索引的页码索引的连结,这是用在纸本笔记本上,数位笔记就是你要建立笔记跟笔记之间的连结。我们应该要意识到要把连结分成两种,一种我在书中有提到,叫做**弱连结**,另外一种叫做**强连结**。

什么叫做弱连结呢?就是知识主题相关的连结,我感觉这些资料好像相关的连结,这种都称呼为弱连结,弱连结我觉得搜寻看到结果,那就是我们展开我们当下的相关性的知识网络了,我觉得这样就够了。

有看过卡片和笔记法的朋友,可能会说,不对啊,鲁曼在卡片和笔记法里面说,这种知识主题的相关应该要建立连结。鲁曼的时代他是用纸张,是纸张那肯定要这样子做。如果在数位工具的时代我们有,如果我的笔记系统是数位工具,我有搜寻结果可以看,我们要懂得去变换一下,要意识到当时他们的时代的局限,我们现在可以使用的工具,我们可以采取不同的做法。

强连结很重要。如果你去看卡片和笔记法,鲁曼的卡片和笔记法这本书,他的连结,我觉得他强调的也是强连结,什么是强连结?流程性的连结。什么是流程性的连结?这个任务,这个笔记,跟那个笔记之间的前后顺序的关系,这个笔记,这个任务,跟那个任务之间的行动顺序的关系,这个叫做强连结。

强连结的意思是,当我要写一篇克服拖延的书中的文章,我要在某个步骤去引用我之前写过的某篇文章资料的时候,我会把那篇文章的连结放进来,放进这个行动清单后面。我的这一篇草稿,跟同一本防弹笔记法书的2之一的草稿,之间在某些地方彼此相关的时候,到时候引用这一段放进5之5的这一篇文章的时候,我会把它的连结放进来,这个叫强连结,就是它是任务执行到这个步骤一定要使用的资料,它是任务执行到这个顺序一定必须去参考,必须去看到的笔记,在任务的真正的执行流程。

这也就呼应刚才前面有朋友问到的问题,什么叫做整理任务?整理任务的行动流程。这个任务的行动流程到这一步的时候,我确定他一定要去看的资料,我确定我一定要去引用的资料,这个叫做强连结。只有这种连结,我才需要手动把它加进来,这个是我的判断,搜寻不知道的,这搜寻找不出来我当下的判断,把这个前连强连结加进来,以后我只要找到这个笔记,我就可以马上透过这样的强连结,想起来我要引用这一段,我要去参考这个资料。这种强连结是有用的。还有没有什么克服拖延的资料跟5-5这篇文章相关呢?这种就不用手动建立连接,你搜寻一下找出来,然后从里面找一个问资料来引用就够了就可以了,会节省我们很多去做资料整理的时间。

## 怎么做会议笔记

【[精准空降到 1:00:47](https://www.bilibili.com/video/BV1HuHTeiEH1/?share_source=copy_web&vd_source=505d8555a7c1be8a7588c2a533326a6e&t=3647)】

我们来想一个问题。今天我想问大家,你目前真实的执行状态,就是你平常到底怎么样去做你的会议笔记呢?我们来想一想这个问题,跟我分享你真实的状态。

比如说,今天你开了一场重要的会议,然后今天这场会议里面,你同时讨论了A专案和B专案的细节,这时候请问你会怎么做笔记呢?

第一个,你通常会新增一则,比如说8月30号的会议笔记。

第二个,因为讨论的是A专案和B专案,所以做两则笔记,一则是8月30号A专案的笔记,一则是8月30号B专案的笔记。

第三个,你不会新增任何笔记,你就直接把会议中讨论的重点,更新回A专案的笔记,讨论到B专案的重点,就更新回B专案的笔记。

跟我分享你原本通常会怎么做这样的会议笔记。给大家10秒钟的时间想一想,跟我分享你的答案。

接下来我们来想想看,最好的答案是什么呢?我觉得最好的答案应该是3。我们今天练习防弹笔记法,就是希望大家回去之后,把方法调整到3。为什么呢?我想用下一张流程图来跟大家分享一下,为什么我刚才会觉得搜寻就可以帮助我们建立起有效的整理。

一定有些朋友心里想,可是我之前也尝试搜寻,然后找资料,可是常常找不到啊。如果你之前也尝试过,想说不要整理,直接搜寻,但是却找不到资料,那很有可能是因为这样的原因:有没有可能因为我们建立起来的笔记系统,像是左边这样呢?

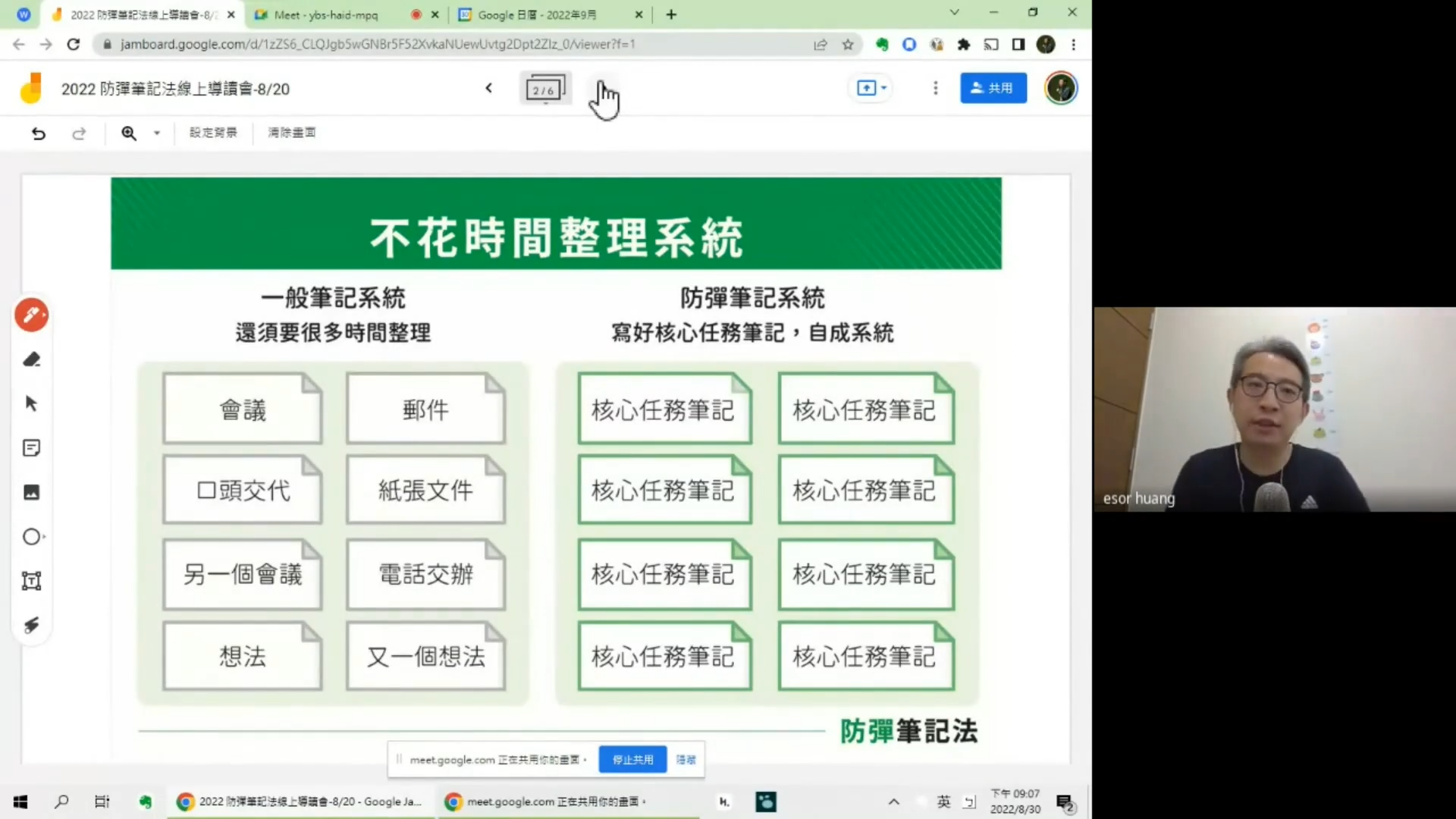

我今天开了一个会,有一则笔记。明天开了会,有一则笔记。后天开了会又有一则会议的笔记。我收到一个邮件,有一则笔记。我听到一个口头交办,有一则笔记。我开会拿到一张纸,有一则笔记。我电话打来,有一个交办,有一则笔记。我脑袋蹦出一个想法,有一则笔记,蹦出另外一个想法,又有一则笔记。听起来很正常,但是这样的笔记系统,只会让我们越来越混乱,而且越来越要花很多时间去整理分类那些杂乱的会议笔记、杂乱的想法笔记、杂乱的资料笔记。

而防弹笔记的做法是什么呢?我今天开了一个会,这个会讨论了这个核心任务的细节,我就把它更新回那个核心任务。过了几天又开了另外一个会,那个会议当中讨论了同一个任务的细节,我就直接更新回那个任务笔记。如果这个会同时讨论另外一个任务的细节,我就更新回另外一个任务笔记。我有个邮件,它是跟这个任务有关,就要把它更新回那个任务笔记当中。有一个电话交办跟另外一个任务有关,我就更新回另外一个任务的笔记当中。于是我们建立起右边这样的系统,我的笔记系统当中只会看到一个一个任务、一个一个专案。